Историк Наталья Пирумова родилась в Рязанской губернии по случайному стечению обстоятельствВ 1923 году Ольга Галицкая и Михаил Хачатуров случайно оказались в Рязанской губернии, в деревне Смыгаловка, неподалеку от Старожилова. Спасались от голода. У Ольги в этих местах жили родственники, у бабушки здесь было имение до революции. Пара была необычной: Ольга – со старыми дворянскими корнями, Михаил – эсер-интернационалист, до революции ссылался в Нарым, учился в Новороссийском университете. Дочь их Наталья родилась в августе 1923 года.

В 1924 или 1925 г., когда Наталье было около двух лет, отец был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. Но в 1932 году мать и дочь все-таки смогли перебраться в Москву. В 1934 году вернулся Михаил Хачатуров, а в 1937-м снова был арестован и в следующем году расстрелян. Через много лет расскажет о жизни отца в лагере Дмитрий Лихачев, сидевший вместе с ним на Соловках.

Мать Натальи тоже оказалась в лагере, а сама девочка в Ташкенте, у родственников. А потом была война, голод, бесчисленное число эвакуированных в Ташкенте. Наталья, например, на всю жизнь запомнила встречу с Анной Ахматовой. Фамилия Пирумова досталась Наталье от отчима, так же как и отчество, – она довольно долго была Натальей Иосифовной и только через несколько десятилетий стала Натальей Михайловной.

Окончив школу, Наталья из-за дворянского происхождения и ареста родителей не могла поступить в университет, только в пединститут, и только в вечерний. В Ташкентском вечернем пединституте она слушала лекции ряда выдающихся русских историков и литературоведов, оказавшихся в эвакуации, здесь же продолжилось ее общение со многими представителями старой русской интеллигенции. Институт она закончила за два года вместо четырех в 1945 году. Работала преподавателем истории в школе, и только когда сестра, военврач, получила комнату в Москве, смогла перебраться в столицу, чтобы снова работать учителем в Кунцеве.

В те годы она стала журналистом в местной прессе, и приглашение на работу в Политиздат не казалось странным. К этому времени она уже работала в Институте истории АН СССР и в 1954 году защитила кандидатскую диссертацию о взглядах А.И. Герцена на русский исторический процесс. На нее писали доносы, и ей все-таки пришлось уйти из издательства, но она нашла работу в другом, энциклопедическом издательстве и никогда уже не уходила от работы с книгой. Стояла, например, у истоков знаменитого альманаха «Прометей» (помните такой, любители истории?) и даже была его редактором. Вокруг этого альманаха объединялась плеяда советских историков с либеральными взглядами, и слово «либерал» не было тогда ругательным.

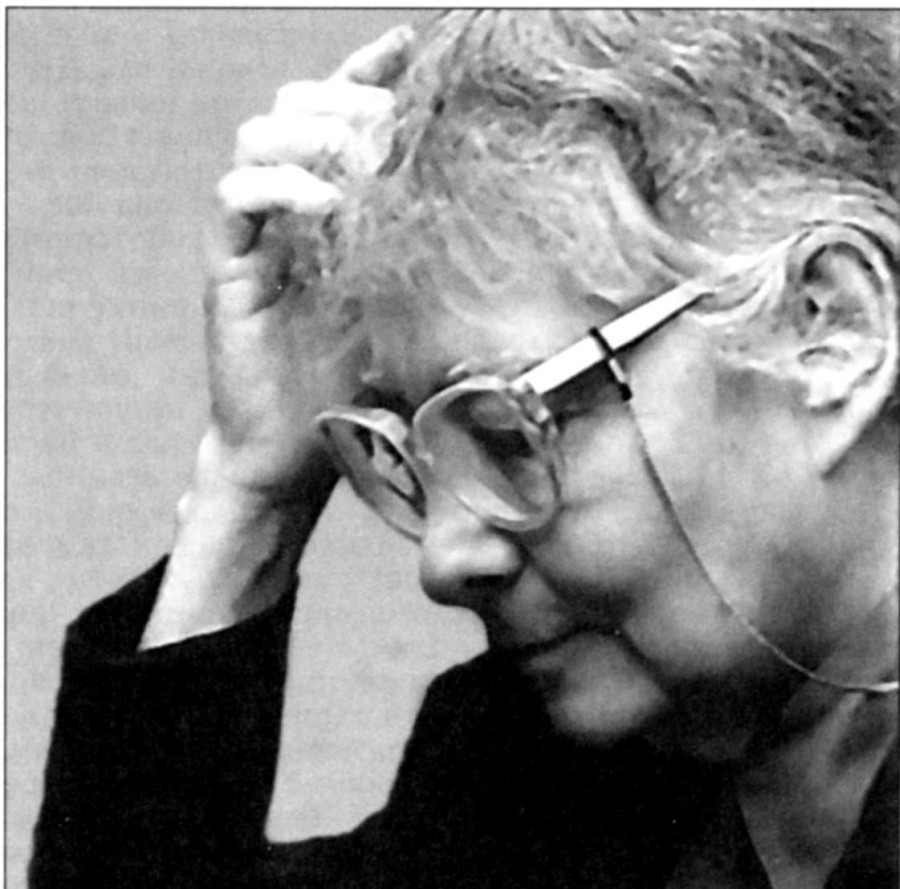

Историк Наталья Пирумова всю жизнь занималась историей русского революционно-освободительного движения – А. Герценом, М. Бакуниным, П. Кропоткиным. Тема в советские годы не очень популярная – не большевики ведь. А еще она изучала историю русского земского движения – это тема ее докторской диссертации.

Наталье Михайловне удалось вернуть в научный оборот имена Михаила Бакунина и особенно любимого ею Петра Кропоткина в годы, когда в общественном сознании слово «анархизм» было прочно связано с образами бравых матросов времен Гражданской войны в бескозырках и клешах. Она написала популярные биографии двух великих анархистов в серии ЖЗЛ, которыми понимающие люди зачитывались. Ее активно издавали в советское время, опубликовано много ее статей в исторических журналах, но главные ее рукописи все-таки годами лежали в издательствах, были опубликованы только в 90-е годы.

По большому счету, Наталье Михайловне повезло: она дожила до времени, когда интересные лично ей политические и социальные идеи снова стали актуальными. Земское движение совершенно определенно привлекало ее как модель ненасильственного пути российского общества к демократическим преобразованиям на основе местного самоуправления и гражданских инициатив. Рассказывая о Петре Кропоткине, Наталья Пирумова смогла воскресить забытую идею взаимной помощи, которая, по мысли знаменитого у нас и на Западе идеолога анархизма, лежит в основе эволюции всего живого. Все это так созвучно сегодняшнему дню. Натальи Михайловны не стало в 1997 году, а книги ее читают и растаскивают на цитаты.

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты