№49 (6054) от 8 июля 2022

В его объектив попадали звезды

Среди фотоальбомов Рязани один из самых моих любимых – тот, что выпущен в 1968-м году. Вот страничка о музыкальной жизни города. В концертном зале выступает пианист Эмиль Гилельс. Под этой фотографией молодая солистка филармонии, скрипачка Татьяна Соколова. Это моя мама, приехавшая в Рязань в 60-х. Авторы альбома, классики советской фотографии Марк Редькин и Евгений Кассин старались передать связь времен, запечатлеть ростки бурно развивающегося города.

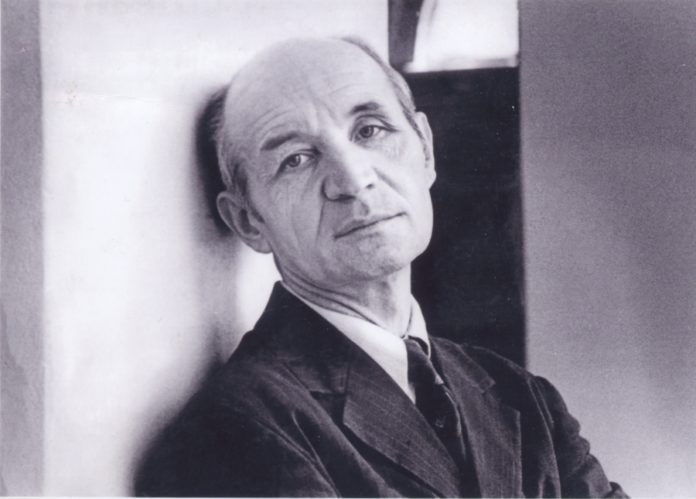

Сопровождал их в поездках и помогал выбрать натуру рязанский фотограф Гурий Иванович Назаров. Видимо, это он запечатлен на одном из снимков альбома в качестве посетителя картинной галереи с фотоаппаратом в руках. Портретов Назарова дошло до нас совсем немного, хотя след в истории рязанской фотографии он оставил яркий. В 60–80-х годах прошлого века, наверное, не было в Рязани другого фотографа, которому столь блестяще удавались бы портреты музыкантов, певцов, артистов – местных и всесоюзных звезд.

Гурий Иванович родился 23 сентября 1923 года в селе Панинское Старожиловского района. Дед был священником, отец – медицинским работником, мать работала воспитателем в детском саду. В город Волхов Ленинградской области семья переехала, когда там шло строительство ГЭС. В 1941-м Гурий окончил школу. Получил аттестат и через месяц ушел воевать с фашистами. Попал на Первый белорусский фронт. В 43-м, дослужившись до младшего лейтенанта, командира взвода разведки, он идет брать языка за линию фронта. На обратном пути, после выполнения задачи, группу накрывает огонь противника. В результате той вылазки в стан врага Гурий Назаров лишился ноги. Он выжил, получил орден Красной звезды, научился ходить с протезом и в 1945-м отправился в Ленинград учиться на скульптора в Высшее художественно-промышленное училище.

Обо всем этом мне рассказывает дочь Гурия Ивановича – Наталья, приехавшая со своей дочерью Ольгой Соловьевой на несколько дней погостить в Рязань и побывать на могиле родственника. Они только что вернулись из кремля. Там у Натальи Гурьевны состоялось свидание с детством.

– С папой мы жили в квартире, которая размещалась в церкви Святого Духа на набережной. В предбаннике стояла бочка с квашеной капустой и огурцами, топилась печь. Начало пятидесятых, голодные времена в Рязани. Ленинградские родственники помогали вещевыми посылками, им удавалось переслать кое-что из продуктов. Пачку масла прятали в ботинки, чтобы дошла. Однажды маме на рынке подсунули вместо сахара речной песок. Помню ее горькие слезы.

Эти картинки отпечатались в сознании пятилетнего ребенка. В 1953 году в семье случился разлад. Жена Гурия Назарова с дочкой Натальей вернулась в Ленинград, а Гурий Иванович осел в Рязани. Потом он на несколько лет уезжал в Краснодар, работал скульптором, там же состоялась выставка его произведений. Есть сведения, что ваял он и в Рязани – сохранились фотографии Гурия Ивановича за работой над бюстом Ленина. И чего совсем уж не могли предположить Наталья Гурьевна с Ольгой, когда обедали в кафе напротив филфака РГУ, созерцая фасад здания, что над его лепным украшением тоже трудился их отец и дед – об этой страничке биографии Назарова позже поведала вдова Лидия Александрова.

Искусство ваяния требует недюжинной выносливости и физической силы. Инвалиду управляться с инструментом было тяжело. Наверное, поэтому Гурий Иванович сменил направление – стал создавать образы с помощью света и уже не выпускал из рук фотоаппарат.

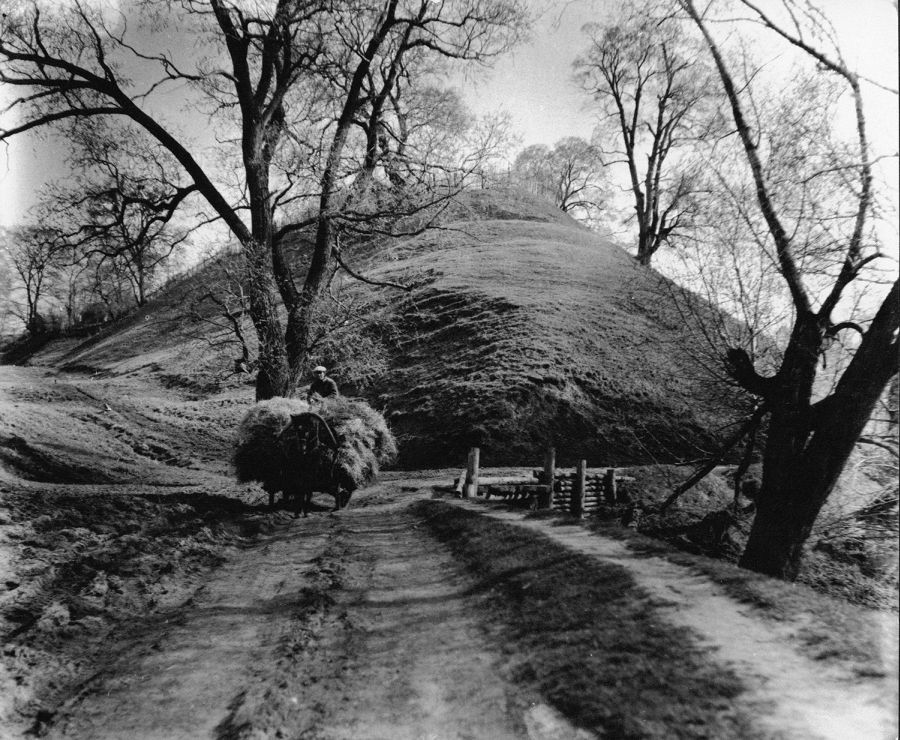

Снимал он и пейзажи, и сельскую натуру, и городские сценки, и виды города, но истинным призванием фотографа, как-то очень быстро сумевшего достигнуть профессиональных высот, стал мир искусства, в особенности музыкального.

Гурий Назаров видел, как работают классики военной и послевоенной фотографии Бальтерманц, Редькин, Кассин, дружил с ними и перенимал опыт, секреты построения кадра, учился взаимодействовать с героями съемки. Он и сам прекрасно разбирался в световых нюансах, будучи учеником скульптора, петербургского реставратора Леопольда Дитриха. Знал классическую музыку, в кругу знакомых мог исполнить сложные оперные партии. И как настоящий мастер своего дела, всегда тщательно готовился к съемкам. Если нужно было снять ансамбль Игоря Моисеева или танец Махмуда Эсамбаева, приехавших на гастроли в Рязань, то смотрел от начала и до конца всю программу, чтобы наметить сцены и точки съемки, и только потом приходил на концерт с фотоаппаратом. Был терпелив, аккуратен, но и азартен. После съемок возвращался домой, сразу шел в ванную комнату, проявлял пленки и развешивал их на прищепках. Из десятков кадров выбирал несколько, по его мнению, достойных. С ними отправлялся в газету «Рязанский комсомолец».

Там он и познакомился со своей будущей женой Лидией. Для нее он сумел достать редкую по тем временам книжку «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Они начали общаться, ездить на рыбалку. Однажды на обратном пути Гурий всю дорогу в машине пел «Травиату» Верди, причем на два голоса – и за Альфреда, и за Жермона, чем окончательно покорил сердце девушки. Но и слез она пролила потом немало. У Гурия была одна особенность – в него страстно влюблялись женщины. Поэтому семьянином он был далеко не идеальным. Но Лида стала для него и опорой, и утешением, и судьбой. Вместе они прожили 36 лет, несмотря на большую – 18 лет – разницу в возрасте.

– Гурий был начитанным и романтичным человеком, в филармонии его называли аристократом, – рассказывает Лидия Сергеевна. – Украшала его и щедрость. Свою очередь на инвалидный автомобиль он уступил другу. Боли в ноге его буквально изводили. Врачи сделали шесть ампутаций. Когда начинались приступы, старался отвлечь себя игрой в шахматы. Другой его отдушиной были собаки. Жили мы очень скромно. Как ветерану-инвалиду ему платили 45 руб. пенсии, да еще 60 зарабатывал в строительном техникуме, где у него была фотолаборатория. Много денег уходило на фотоматериалы и книги. Так он работал – продуманно, неспешно и собрал целую галерею портретов. На его снимках Леонид Утесов, Дмитрий Шостакович, Давид Ойстрах, Евгений Светланов, Ростислав Плятт, Любовь Орлова, композитор Анатолий Новиков и молодой поэт Евгений Маркин, десятки других знаменитостей. Выдающийся рязанский фотохудожник Евгений Каширин восторгался работами мастера, его умением находить выразительные мгновения и считал себя его учеником. Он брал у Гурия Ивановича негативы, печатал снимки выставочного размера и составлял экспозицию избранных работ. Она демонстрировалась в областной филармонии. По словам Лидии Александровой, около 100 снимков композиторов, музыкантов, актеров приобрело управление культуры.

Последние годы своей жизни Гурий Назаров почти не вставал с постели, ухаживали за ним жена Лидия и дочь Татьяна. Заходил в гости и морально поддерживал коллегу Евгений Каширин. 23 июля 2004 года летописец музыкальной жизни города ушел в мир иной. В память о нем, летом 2005-го Евгений Каширин вместе с воспитанниками Фотостудии при Городской станции юных техников и фотохудожниками открыл в детской картинной галерее выставку «Избранное». Она переносила зрителей в концертные залы, на улицы Рязани 60–70-х годов и оставляла ощущение свободного, легкого потока жизни. Ту легкость, которой не хватало самому Гурию Назарову, вобрали в себя городские этюды, сельские пейзажи, улыбки артистов, взмахи смычков музыкантов на черно-белых отпечатках. Легко, уютно и свободно ему было в творчестве, туда постоянно устремлялась его душа, страдавшая от земных вериг, тяжкого наследия войны, вспоминать которую он не любил, никогда о ней не рассказывал. Богатое фотографическое наследие Гурия Назарова пока не стало достоянием общества. По разным сведениям, часть негативов передана библиотеке имени Горького. Множество снимков и негативов в составе архива Каширина после смерти Евгения Николаевича перекочевало в Государственный архив Рязанской области. Коллеги Гурия Назарова, рязанские фотохудожники, надеются разыскать эти материалы и провести выставку в Фотодоме имени Е.Н. Каширина, где снова встретятся маститый Учитель и его преданный Ученик.

Димитрий Соколов

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты