№54 (6258) от 19 июля 2024

Путятинский район дважды создавал газету и два раза переименовывал её

Современный Путятинский район образован в 1977 году. Он самый молодой в Рязанской области. Но земля-то древняя, лежащая на засечной черте, известная своими успехами в крестьянском хозяйствовании. Имение самого А.И. Кошелева, общественного деятеля и сторонника реформ, располагалось здесь и славилось успехами в ведении хозяйства.

Современный Путятинский район крепко-накрепко связан с именами двух замечательных художников ХХ века – Виктора Минкина, выросшего в Унгоре, и Андрея Тарковского, которого путятинская земля настолько крепко привязала к себе, что её пейзажи он стремился воспроизвести в своих последних киношедеврах.

Сама я не раз бывала в Путятине и была тронута какой-то заповедностью здешних мест. Понятно, что всем нам хочется прелестей цивилизации. Но сейчас, кажется, настал момент, что бежать от этих прелестей хочется. А куда бежать? В Путятино.

Так получилось. Образован район с центром в селе Путятино в 1935 году, когда рязанская земля была частью Московской области. Как было принято в те годы, быстро приняли решение о создании в Путятине собственной районной газеты под названием «За высокий урожай». Газета выходила до 1963 года, когда уже в составе Рязанской области Путятинский район был расформирован, территория его разделена между Шиловским и Шацким районами, а газета перестала выходить.

Непонятно, по каким причинам в 1977 году руководство Рязанской области вновь приняло решение о создании Путятинского района, объединив в его составе территории четырёх уже существующих районов – Шиловского, Шацкого, Сапожковского и Сараевского. Село Путятино вновь стало райцентром, и в нём вновь появилась редакция районной газеты под названием «Сельская новь».

90-е годы принесли газете новое название – «День за днем в Путятино». Под ним газета выходит и сейчас.

Мы помним первых редакторов первой путятинской районки «За высокий урожай». Это Сергей Зосимович Росляков, возглавивший газету в 1938 году, в 1940-м он ушёл на партийную работу. Сменивший его Константин Сергеевич Морев редакторствовал до ноября 1941 года, был призван в армию и воевал почти до конца войны. Воевал героически, трижды ранен, дважды тяжело. Морев командовал стрелковой ротой, освобождал от фашистов Прибалтику, Восточную Пруссию. Занял высоту под городком Шверлин, закрепился на ней, был тяжело ранен. Настолько тяжело, что демобилизован с инвалидностью ещё до Победы. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной Звезды. После войны Константин Сергеевич работал в редакции михайловской газеты «Звезда».

Пока Морев воевал, путятинскую районку возглавляли женщины – Варвара Павловна Дубнель, Татьяна Прокопьевна Коннова, Мария Ивановна Демина.

Возрождение

Следует отметить, что после того, как в 1977 году новый район собрали из поселений четырёх соседних районов, нужно было объединить жителей этой территории чем-то общим – делами, событиями, традициями. В этом деле особую роль должна была сыграть районная газета. «Сельская новь», конечно, рассказывала о сельских тружениках, школах и больницах на территории нового района, о знаменитых земляках… Ведь было о чём рассказать. Путятинцы умели работать. В районе издавна развивалась переработка картофеля и производство крахмала, здесь работали два крупных спиртзавода, колхозы и совхозы производили сельхозпродукцию. Особым событием, давшим новый импульс развитию района, стало строительство газокомпрессорной станции. В Путятине появился микрорайон газовиков, развивалась инфраструктура. Обо всем этом писала районная газета.

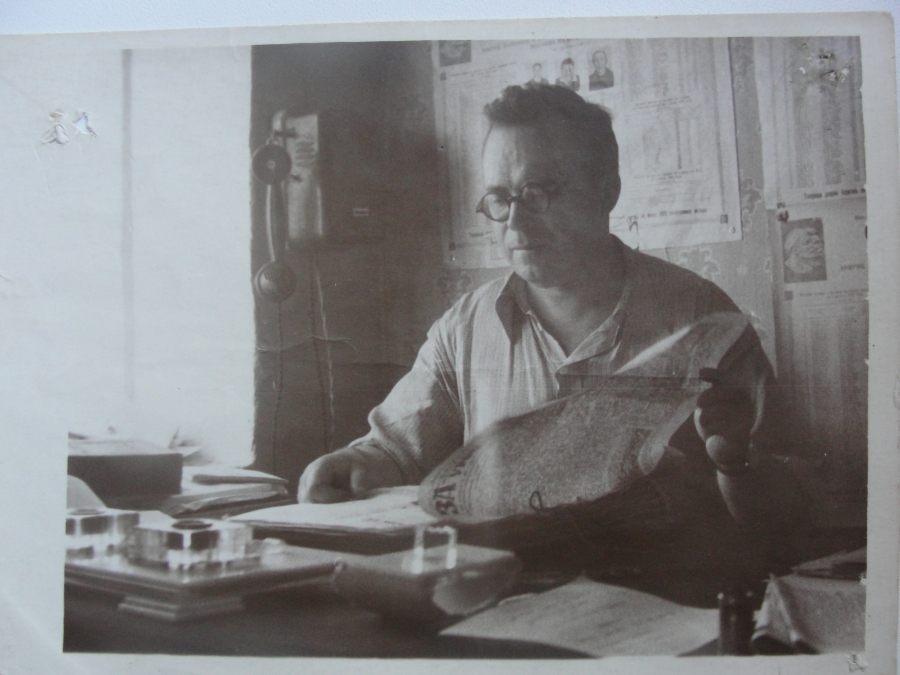

Но вот в редакции появился журналист, а позднее и редактор путятинской районной газеты Фёдор Иванович Куздин. О его фронтовом пути наша газета писала накануне Дня Победы в этом году. Он оставил о фронтовой молодости статьи и воспоминания. Фёдор Иванович бережно сохранил вырезки собственных материалов, написанных на краеведческую тему. Начал он с того, что в середине 1960-х, когда было снято табу с материалов об участниках войны (а оно существовало почти 10 лет), Фёдор Иванович взял на себя в редакции эту фронтовую тему. Разыскивал в районе живых участников Великой Отечественной войны и рассказывал о них. Тем самым он объединял путятинцев, вызывал в них гордость за своих героев, так много сделавших для Родины.

В 1986 году Фёдор Иванович записал и сохранил историю из собственной жизни на войне. В самом её конце, пребывая на территории освобожденной советскими войсками Югославии, он выполнял особо важное и секретное задание. С группой товарищей они должны были получить в государственном банке страны и привезти в штаб советских войск большую сумму югославских динаров. Не о какой контрибуции речь, конечно, не шла. Просто советские военнослужащие, находившиеся в Югославии, должные были получать и иметь деньги в местной валюте. А иначе как? Не обирать же местное население советскому солдату. Вот эту историю написал и сохранил для потомков журналист Фёдор Куздин. Мы обязательно опубликуем её в нашей рубрике на сайте. Читайте – это интересно.

Фёдор Иванович много писал о прошлом своего района, истории его поселений, знаменитых уроженцах, тем самым открыв перед путятинцами массив местной истории. История Песочни и Романовых Дарков, Путятина и Большой Екатериновки, Берегового и Строевского – их жителей, благодетелей и владельцев. Всё вместе – это история маленького кусочка русской земли, которая остаётся частью великой России.

Место силы

Знаменитая наша журналистка Галина Чернова рассказывала мне, как однажды интуиция подвела её. И произошло это в Путятинском районе. Ехала Галина Петровна в командировку, в Унгор, в гости к своему соседу в Рязани и любимому живописцу Виктору Минкину. Она любила Унгор именно потому, что Минкин провёл там значительную часть своей жизни и показал ей, сугубо городской жительнице, рязанское село как целый мир, который стоит рисовать и описывать.

В автобусе рядом с ней сидел мужчина в дубленом полушубке, в каких наши мужики на зимнюю рыбалку ездят, в большой меховой шапке, с чемоданчиком. Она сидела у окна и мучилась: где-то она видела этого темноглазого, скуластого человека. Автобус остановился на каком-то заснеженном повороте, сосед Галины Петровны подхватил чемоданчик, вышел из автобуса и, не оглядываясь, бодро пошагал в сторону от шоссе. И только когда автобус тронулся, Галина Петровна поняла, что рядом с ней сидел кинорежиссер Андрей Тарковский, а она с ним даже словом не перекинулась. Такого облома журналисты сами себе не прощают. Потому и рассказывала Чернова об этом случае с такой досадой.

Галина Петровна поехала к одному гению в Унгор, а другой гений пошёл к своему дому в поселок Мясной. Теперь нет уже на свете ни Галины Черновой, ни Виктора Минкина, ни Андрея Тарковского. А связала их на мгновение путятинская земля – поистине место силы. Андрей Тарковский известен всему миру, известен всему миру и пейзаж, который он переносил из фильма в фильм, ностальгируя в Европе. Это вид на его дом в Мясном. Сегодня там собираются создать Центр Андрея Тарковского. Как много и подробно писала об этом путятинская районка.

Виктор Минкин – гениальный художник. Повторить живописные приемы его невозможно. Невозможно написать так белый снег, как делал это Виктор Минкин. И лица на его портретах – ренессансные, и пейзажи его – всем понятные и близкие, но внеземные… Минкин постоянно находился в поле зрения журналистов районки. И Унгор достоин своего минкинского музея и своего пленэра, и всенародной любви, ибо подарил миру не только художника Минкина, но и поэта и журналиста Виктора Скворцова. Виктор Антонович работал в путятинской районной газете 18 лет, писал стихи, издавал книги. Много писал о родных краях. Вот несколько его строк. Они достойны завершить моё сегодняшнее повествование о том, как районная газета «День за днем в Путятино» стала важнейшим фактором объединения жителей этого края. А теперь стихи Виктора Скворцова:

Десятки лет я по земле хожу,

Заворожён её манящей далью.

То с радостью, то с грустью и печалью

На красоту извечную гляжу.

Но не наскучил добрый лик земли.

Как встарь, живу её весенней новью.

И сердце полнится тоскующей любовью,

Как окажусь от родины вдали.

Без любви к родным местам трудно описывать их жизнь – день за днём.

Ирина Сизова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты