№98 (5902) от 18 декабря 2020

Юрий Черников вел хронику жизни Рязанской области

Моему приходу Татьяна Черникова не удивилась, словно была к этому готова. Не удивилась, но выразила все-таки изумление: надо же, как бывает! Только вчера ей приснился отец. Сидит в комнате, разбирает фотопленки, вырезки из газет, удостоверения к наградам. «Говорю ему во сне: давай, я тебе стол подвину поближе. А сейчас вот так же, за этим журнальным столиком сидите вы и смотрите папин архив. Словно он вам заранее его приготовил».

Своей дочке Юрий Алексеевич часто снится. Вместе они идут в городские лесопосадки, чтобы развести на полянке костер. Собирают березовый сок. Такие прогулки, впрочем, были не так часты: будни фотокорреспондента продолжались и в выходные. Стройки, колхозы, жизнь трудовых коллективов… Успевать везде было тяжело. В 60–80-е годы прошлого столетия профессиональными снимками областные газеты обеспечивали всего несколько человек – штатные и внештатные фотокорреспонденты. Процесс изготовления отпечатков был трудоемким, техника еще не научилась думать за фотографа. А ответственность просто зашкаливала. Желтой прессы не существовало, газетные публикации рассматривались как руководство к действию. Портрет на странице, размноженный десятками тысяч экземпляров тиража, моментально делал человека известным. «Видели тебя в газете», – говорили сослуживцы герою публикации, и тот переживал не мнимые, а реальные минуты славы… Короче говоря, случайных людей в журналисты и фотокоры не брали.

Тысячи негативов аккуратно рассортированы по конвертам, разложены по ящикам – хроника жизни Рязанской области на протяжении четырех десятилетий. Редкий случай, когда архив фотокора сохранился, хотя и не целиком. Черников и меня приучил к культуре производства. Задание заканчивается не в тот момент, когда ты отдал снимки в секретариат, а когда вырезал из пленки лучшие кадры и положил в свой архив. Тогда можно сливать проявитель и выбрасывать обрезки целлулоида.

Спокойно, я десантник!

«Бесшабашность и молодецкая лихость Юры изумляли, – вспоминает его коллега, журналист Леонид Соколов. – Снимали с ним панораму нефтезавода с одной из самых высоких вышек. Дул сильный ветер. Юра, держась за поручни одной рукой, свесился вниз на две трети корпуса. Я кричу: «Ты сейчас сорвешься, давай обратно!» А он только смеется: «Спокойно, Лёня, я десантник».

На десантном значке, что хранится в семейном архиве, стоит цифра 23. Свой 23-й прыжок Юрий Алексеевич совершил 27 мая 1957 года. А тремя днями раньше получил медаль «За отвагу» под номером 580206. О боевых подвигах на работе он никому не рассказывал. «Узнали мы об этом факте из его биографии случайно, – продолжает Леонид Соколов. – В кругу коллег зашла речь о венгерских событиях 1956 года, когда антикоммунисты подняли мятеж и попытались свергнуть правительство. Полилась кровь, в горячую точку отправили советских десантников. Черников слушал, слушал и как бы между прочим говорит: «Ребят, а я там воевал». Все мы замолчали и разом уставились на Юру. Оказалось, что наш товарищ прыгал не только в полной боевой амуниции, но и с громоздкой рацией. В тех боях и получил награду».

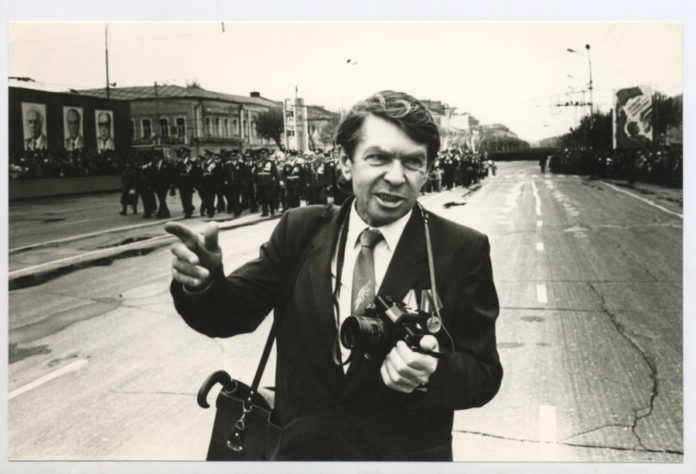

Носил он ее довольно редко. Не хотел, наверное, привлекать к себе внимания. Есть лишь несколько снимков, на которых Юрий Алексеевич запечатлен в пиджаке с наградами во время работы на парадах, праздничных шествиях. Поблескивают на лацкане медали «За отвагу» и «За трудовую доблесть СССР».

Поймать свет

Иные фотографы провозятся с натурой полчаса и ничего путного не сделают. А некоторые вскинут камеру – бац-бац – и помещай снимок хоть на обложку книги. Как-то раз в «Приокской правде» Юрий Алексеевич забежал в кабинет к симпатичной девушке Татьяне Лапкиной, чтобы испробовать новый фотоаппарат: «Распрямись, головку подними… А теперь как бы куда-то посмотрела…» Отщелкал кусочек пленки, подарил потом карточку, и спустя почти полвека снимок появился на обложке книги воспоминаний Татьяны Ивановны Банниковой «Девушка из газеты». Юрию Черникову в ней посвящена целая глава. «На Юриных снимках все молодые герои были радостными и красивыми, и потому даже теперь ветхие, пожелтевшие странички «Рязанского комсомольца» того времени, где на них значится «Фото Ю. Черникова», кажутся все еще живыми…. Юра умел извлечь свет души. Это признаки высокого мастерства, хотя иногда кажется, что все очень просто», – размышляет автор о природе Юриного таланта, вспоминая его проводы из «РК» в более солидную газету «Приокская правда» в июне 1972 года.

Описывает Татьяна Ивановна и историю появления знаменитого портрета молодого агронома, завоевавшего потом награду на всесоюзном конкурсе. Девушка с веснушками на лице в колхозном поле, спелые колосья выше роста. Мы нашли этот снимок. На нем запечатлена Татьяна Козлова. С той фотографией, как я узнал позже от сведущих людей, произошла целая история. В углу снимка крестиком сплелись два хлебных колоса. Когда номер газеты вышел из печати, главному редактору позвонили из обкома партии. «Разве вы не видите, что у вас на фотографии крест? – начал с упреков обкомовский работник, отвечавший за идеологическое направление. – Вы хотите внедрить на страницы газеты религиозную пропаганду?»

Не знаю, сообщили ли о том звонке фотокору или тут же забыли. Своих работников «главный» старался беречь. И как бы отреагировал на эту выволочку сам Юрий Алексеевич? Испытал обиду, раздражение? Или, сдвинув шапку на манер моряцкой бескозырки, спел бы «Эй, яблочко, куда ты катишься…»?

Моряцкие танцы он исполнял превосходно. В юности был солистом ансамбля Прибалтийского флота. Откуда только брался темперамент! Ведь родился он в глухой деревне Хотцы Новгородской области, в детстве прошел через семейную драму. Родители расстались, когда отец воевал на фронте. В ленинградском ремесленном училище Юра получил специальность слесаря, по распределению уехал в Таллин. Оттуда его и призвали Родине служить. В «горячей точке» он получил не только медаль, но и контузию.

– Смотрю, что-то он на танцах не очень разговорчивый, заикается, – вспоминает время своего знакомства с будущим мужем Галина Алексеевна. – Давали знать о себе последствия контузии.

Галина, выпускница ленинградского химико-технологического техникума, сначала увезла с собой мужа в Пензу, а потом на рязанский нефтезавод, где молодых обеспечили жильем. Юрий устроился рабочим в паросиловой цех.

Числился слесарем, но все силы отдавал сотрудничеству с заводской многотиражкой, не порывал с танцами, выступал даже на сцене ДК профсоюзов (теперь МКЦ). Рабочего корреспондента заприметили в газете «Рязанский комсомолец», куда Черников приносил свои фоторепортажи. В 1967 году он получает удостоверение штатного сотрудника редакции.

Пережить время

Талантливо сделанные кадры обладают удивительной достоверностью. Всматриваясь в них пристально, можно почувствовать себя на месте героев снимка. Ощутить на губах вкус времени – с порывами ветра, припекающим солнцем. Такую атмосферу передавали снимки Юрия Алексеевича, хотя в большинстве своем были постановочными. С каким же трудом он добывал этот волшебный миг подлинности и раскрепощения! Он лепил натуру со всей страстью скульптора, подправлял образ многократными просьбами сделать то или иное движение, поворот, наклон, походку. Искал естественность, спонтанность реакции. В цеху, на сцене и колхозном поле выстраивал мизансцены не хуже театральных режиссеров, успевая в этом вращении вокруг героев выставить на камере правильные настройки. Будущий мэтр фоторепортажа Владимир Проказников был буквально очарован видом работающего Черникова. «Я наблюдал, как он общается, ищет подход к герою и то самое неуловимое «решающее мгновение». Он показал мне приемы работы со светом фотоувеличителя, все эти движения руками, дозирующими световой поток на фотобумагу. А когда я поступал в сельхозтехникум, передал со мной в учебную часть снимки для оформления стендов, и это было лучшей протекцией».

Своими первыми шагами в профессию я обязан именно Юрию Алексеевичу. Это он выдал мне в пахучем кожаном футляре «Зенит» из редакционных запасов, научил заряжать кассеты, проявлять, печатать, и я пошел снимать «конец восьмидесятых»: очереди за подсолнечным маслом, тетрадные листки в витринах, на которых от руки было написано «В магазине ничего нет». Отсутствовали не только товары. Не было спокойствия. Печатную прессу затрясло на ухабах рыночных перемен. Юрий Алексеевич все чаще сидел в лаборатории Дома печати грустный и отрешенный. Съемок становилось все меньше и меньше. Он то и дело открывал сейф с аппаратурой, задумчиво перебирал пленки, аппаратуру… Последняя запись продления его редакционного удостоверения – 31 декабря 1997 года. А в 1998-м в «Приокской газете» разразился кризис, и вскоре она перестала выходить. Наступило время полной невостребованности. Это был удар и по самолюбию, и по здоровью. Кризисы лучше преодолевать в движении. И какое-то время Юрий Алексеевич старался держаться. Руки десантника легко выдерживали сумки с ширпотребом, которые он перевозил каждый день из дома на Центральный рынок, где жена Галина арендовала лоток. Вечером почти полные сумки вез обратно. Торговля шла плохо. А сердце стучало все сильнее, пока что-то внутри не оборвалось. Юрий Алексеевич Черников скончался 26 апреля 2002 года. Хоронили его с воинскими почестями, воздух троекратно огласил оружейный салют.

Годы идут. Черно-белые отпечатки превращаются в золото опавших листьев. Сегодня на флешку можно записать тысячи цифровых изображений. Все сложнее выбрать из них 36 кадров. И совсем нелегкая задача – отобрать одну стоящую фотографию. Людей с фотокамерами на событиях работает столько, что рябит в глазах. Но мне не хватает среди них Юрия Алексеевича Черникова, с его воинской статью, мудрым спокойствием и вдумчивым отношением к делу.

Димитрий Соколов

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты