№ 79 (5984) от 15 октября 2021

Что тормозит свободную энергию?

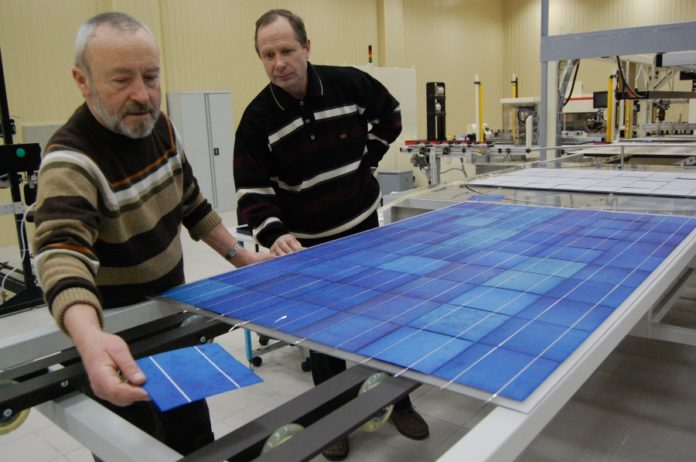

В 2009 году на полную проектную мощность вышел цех по производству солнечных энергетических установок. С введением новых мощностей Рязанский завод металлокерамических приборов стал крупнейшим в России производителем модулей с фотоэлектрическими преобразователями. Новая линия завода, оснащенная импортным оборудованием, готова была производить 60 тыс. модулей в год, мощностью 200 Вт каждый, и удовлетворять потребности отечественных и зарубежных заказчиков.

Впрочем, импортным было не только оборудование, но и сам материл для изготовления солнечных панелей. Проще сказать, что было отечественным, – труд рязанских специалистов-сборщиков.

Однако развитие возобновляемых источников энергии получило в те годы значительный импульс. Рассказав о перспективном производстве на страницах «РВ» в материале «Энергия из солнечного света», я упомянул радиотехнический университет, где под руководством доктора технических наук Сергея Карабанова велись научные работы по повышению КПД фотоэлектрических элементов и удешевлению их выпуска.

Тема альтернативных источников энергии вдруг стала в те годы чрезвычайно популярной. Еще один авторитетный рязанский вуз – Рязанский политех вел собственные разработки технологии получения нанопорошка солнечного кремния. Работы успешно завершились изготовлением прототипа фотоэлектрического преобразователя без использования экологически вредного трихлорсилана.

Правительство России затевало грандиозную стройку завода в г. Усолье по выпуску кремния солнечного качества. Казалось, для зеленой энергетики включали зеленый свет. И вдруг он неожиданно погас.

Кто включил «красный»?

Звоню на завод металлокерамических приборов (ныне он входит в состав концерна «Росэлектроника»), чтобы узнать, как сегодня работает цех солнечных модулей. В ответ слышу: линия стоит, хотя полностью исправна и поддерживается в работоспособном состоянии. Производительность ее повышена с 12 до 19 МВт, однако с конвейера сходят штучные экземпляры модулей – под заказ. Склады заполнены готовыми панелями. Сбыт идет с трудом. На рынке властвуют китайские, корейские и тайванские производители солнечных энергетических установок, конкурировать с ними тяжело. Специалисты, обслуживающие линию, своих навыков не растеряли, готовы начать сборку хоть сейчас, но когда пойдут крупные заказы – не знает никто, посетовали на заводе.

Иногда «солнечные батареи» покупают индивидуальные заказчики. Артем Мишин – один из них. Недавно он приобрел три панели для водяного насоса.

– Насос нам нужен был, чтобы посадить деревья в саду Победы в Волгограде. Работал он от трех солнечных панелей, по 270 Вт каждая, и с глубины 30 метров поднимал воду. Это автономный источник энергии обошелся нам примерно в 35 тыс. рублей. Для нас он стал настоящим спасением, ведь другой точки электропитания поблизости не было, – рассказал Артем.

Электрификация частных домохозяйств, светофоров, насосов или избушки лесника – вещи необходимые. Но до массового строительства солнечных электростанций в России дело не дошло. Завод по выпуску поликристаллического кремния в Усолье так и не построили. К выпуску отечественного оборудования для изготовления солнечных модулей тоже не приступили. Да и нужна ли нам сегодня альтернативная генерация?

Крах идеи?

Рязанский инженер-конструктор, кандидат технических наук Евгений Трунин давно свернул свои разработки в сфере солнечной энергетики. Причина одна – их невостребованность со стороны потенциальных заказчиков. В ближайшее время, говорит Евгений Борисович, переход с углеводородного топлива на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) маловероятен.

– Я считаю, что набирать силу в следующие десятилетия будет атомная и водородная энергетика. Однако возобновляемые источники я тоже не стал бы сбрасывать со счетов. У них всегда будет своя ниша. Например, ВИЭ можно использовать для выработки водородного топлива, так как этот процесс энергозатратный, – считает Трунин.

В 2009 году «Рязанские ведомости» познакомили читателей с планами европейцев, которые уже тогда свято уверовали в силу зеленой энергетики. Страны Евросоюза были нацелены на то, чтобы к 2020 году примерно третья часть генерирующих мощностей использовала энергию солнца и ветра. Надо отдать должное европейцам. Что задумали – то сделали. Не кивали на трудные времена в экономике, не искали оправданий. Методично и упорно шли к поставленной цели. И ее добились. В 2021 году газета «Коммерсант» со ссылкой на отчеты британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende сообщила, что зеленая генерация обеспечила 38,2% всей выработки электроэнергии в ЕС против 37%, произведенных на угольных и газовых станциях. ВИЭ впервые в истории стран Евросоюза более чем на процент обогнали ископаемое топливо.

«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», – привел слова старшего аналитика Ember Дейва Джонса «Коммерсант».

И тут разразился европейский энергетический кризис.

Почему взбунтовался киловатт?

Рекордные цены на газ и уголь внутри европейских стран повергли в ужас их население. Налицо дефицит энергоресурсов, а зима еще даже не начиналась. Однако стоит ли винить во всем зеленую энергетику? Делать крайними приверженцев альтернативной генерации, которые якобы подрывают энергобезопасность своих государств? Значение зеленой генерации в разразившемся кризисе сильно преувеличили. Иностранные покупатели углеводородного топлива сделали ставку не на солнце и ветер, а на отказ от долгосрочных контрактов по поставке голубого топлива из России в пользу биржевых сделок и сжиженного природного газа из Америки. И сильно просчитались. Обещанного СПГ они не дождались. А представления о газовой бирже оказались наивными. Этот сектор торговли технологически устроен совсем не так, как продажа металла или кофе, которые могут полежать на складе.

«Зеленую» карту сегодня пытаются разыграть те, кто заинтересован, чтобы газ и уголь в Европе были всегда дорогие и европейская продукция не смогла бы конкурировать с американской. Ставить крест в этой ситуации на возобновляемых источниках энергии и обвинять их во всех грехах так же глупо, как с водой выплескивать ребенка. Солнечные станции, ветряки, биомасса и гидрогенерация останутся составной частью мирового топливного энергетического комплекса и в ближайшем будущем не смогут заменить ни газ, ни атомную энергию. Но отказаться от развития ВИЭ – значит отказаться от научно-технического прогресса и решения экологических проблем.

В России, похоже, намереваются соблюсти разумный баланс. Российская компания «Хевел» построила завод в Чувашской республике с полным циклом производства солнечных модулей. Научный коллектив РГРТУ включен в разработку межгосударственной программы России и Беларуси по развитию солнечной энергетики в рамках Союзного государства. В вузе продолжаются работы по созданию солнечных элементов нового поколения. Руководит разработками профессор Сергей Карабанов. Он уверен, что альтернативную генерацию ожидает большое будущее, а цена солнечного киловатта вскоре сравняется с ценой традиционного, вырабатываемого на газовой электростанции, и это только увеличит вес России как гаранта энергетической безопасности мировой экономики.

Беседу с профессором РГРТУ Сергеем Карабановым мы предложим нашим читателям в одном из следующих номеров.

Димитрий Соколов

Фото Димитрия Соколова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты