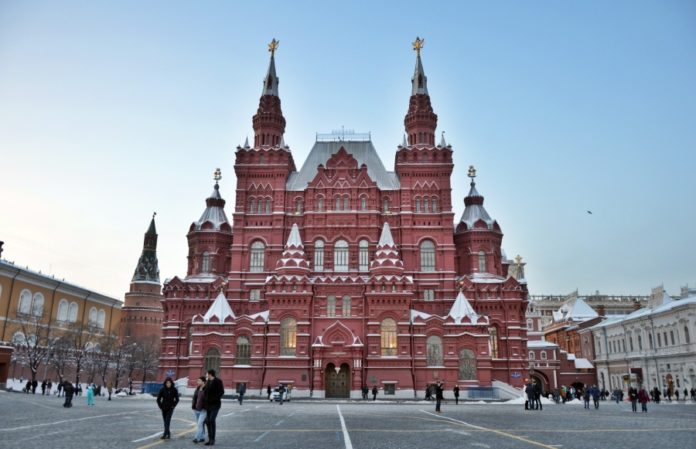

В этом году Государственный исторический музей, тот самый, который располагается в Москве по адресу: Красная площадь, д. 1, отмечает свое 150-летие. Мало кто из рязанцев знает, что своим замечательным обликом это здание на главной площади страны обязано нашему земляку – художнику и архитектору Владимиру Осиповичу Шервуду, который 190 лет назад родился в селе Истлеево Елатомского уезда Тамбовской губернии. Теперь это древнее село принадлежит Сасовскому району Рязанской области.

Шервуды – старинный английский род на русской службе. Отец Владимира Осиповича купил имение в Истлееве, но через пять лет после рождения сына умер. Владимир Шервуд стал художником и архитектором, его сыновья и дочь составили основу династии архитекторов и художников, активно работавших в России в конце XIX – начале ХХ века. Осип Шервуд, покупая имение в сасовских землях, вряд ли знал, какая занимательная история у этого села.

Отелло

Прозванное в древние времена Диким полем, Истлеево в XVII столетии перешло во владение дворян Пушкиных, предков поэта. Иван Пушкин за неимением наследников завещал в 1718 году свои рязанские владения троюродному брату Александру Петровичу Пушкину (1686 – 1725), приходившемуся великому поэту прадедом. Именно с ним и именно в Истлееве приключилась странная и страшная история, о которой поэт не преминул рассказать в своей биографии: «Прадед мой был женат на меньшой дочери адмирала Головина, первого в России андреевского кавалера и проч. Он умер очень молод и в заточении, в припадке ревности или сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах».

Александр Петрович Пушкин служил сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. Женился он на дочери адмирала Ивана Михайловича Головина – Евдокии Ивановне (1703 – 1725). В этом браке родились Лев Александрович (1723 – 1790) и Мария Александровна Пушкины (1725 – 1782). Они доводились поэту дедом и двоюродной бабушкой. С 1725 года Лев и Мария совместно владели селом Устье и деревней Истлеево. Сюда приехала 22-летняя Евдокия Пушкина с детьми, ожидая еще одного ребенка. Здесь была убита в припадке ревности впавшим в безумие мужем. Сохранилось дело, связанное с этим преступлением, покаянные показания убийцы. Он действительно, видимо, был не в себе настолько, что Головины даже не требовали для него наказания. Просто взяли на воспитание детей.

Эта история А.С. Пушкина интересовала потому, что и дед его был известным ревнивцем. Да и сам поэт, как известно, ревновал жену. И это свойство натуры досталось ему не от африканского прадеда, а от самых что ни на есть русаков – Пушкиных.

Добрый помещик

Спустя 16 лет в связи с замужеством Марии Александровны эти земли отошли непосредственно в ее владение. Мария Александровна Пушкина вышла замуж за Алексея Михайловича Ушакова. В 1742 году у молодой четы появился наследник – Андрей Алексеевич. В чине прапорщика он вышел в отставку, был приверженцем демократических свобод и дожил до 1814 года. Андрей Алексеевич знаменит тем, что стал местным «королем Лиром» и освободил своих крестьян от крепостной неволи еще при Александре I. Освободил не просто так, а потому что хотел спасти мужиков от неразумных и жестоких хозяев – собственных сыновей, которым передал имение в управление. Он видел, что непомерной барщиной, постоянными порками, жестокими расправами три его сына не только угнетают крестьян, но и способствуют разорению имения. Потому крестьян освободил, оставив в обеспечение детей своих несколько тысяч рублей, и написал объяснительное письмо министру внутренних дел В.П. Кочубею. В нем сообщил, что «учиняя крестьян своих свободными, утверждает все свои земли с угодьями в вечное их владение». При этом он снова определил своих детей на службу и сказал: «Пусть узнают они, что такое нужда и что такое долг: тогда ко всем людям они лучше относиться будут». А владел Андрей Алексеевич примерно 600 душами крепостных, к которым относили, как известно, только души мужского пола. Так что богат был добрый помещик.

Похоронен Андрей Алексеевич Ушаков в селе Истлеево, в ограде Казанской церкви, которую построила еще в 1761 году Мария Александровна Пушкина.

Тургеневские заботы

Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев был состоятельным человеком, владевшим более чем 1900 крестьянами. Были у него имения и на территории теперешней Рязанской области. По ревизии 1858 года в двух селениях – Истлеево и Почково – числилось за Иваном Сергеевичем 452 души мужского пола, земли же до переломного 1861 года – 1389 десятин да 627 квадратных саженей. И крепостные души, и земельные владения перешли к Ивану Сергеевичу по наследству от родителей в 1850 году. Поскольку писатель часто проживал за границей, делами в сасовских имениях заведовал его родной дядя – Николай Николаевич Тургенев. Николай Николаевич настолько запустил в них хозяйство, что Тургенев вынужден был пригласить другого управляющего. Конфликт между дядей и племянником получил широкую огласку.

Во время крестьянской реформы И.С. Тургенев, активно участвовавший в ее обсуждении, пытался по справедливости разрешить проблему крепостных. Не всегда и не во всем это удавалось: крестьяне на стадии переговоров с мировым посредником высказывали недовольство. Тем не менее после отмены крепостного права в селах Истлеево и Почково на каждого человека было выделено по три десятины пахотной земли. За каждый надел крестьянин должен был заплатить по 6 рублей 40 копеек серебром в год. Наделы, прямо скажем, были невелики, ведь десятина примерно равна современному гектару. Считалось, что в сасовских местах крестьяне смогут прокормить себя не землей, а промыслом. Но недовольство результатами «освобождения» у крестьян осталось и тлело долгие годы.

На оставшейся земле Н.Н. Тургенев пытался вести хозяйство, но влез в большие долги. В 1867 году земли с разрешения Ивана Сергеевича были проданы за 18 тысяч рублей. Нет, не приспособлен был Иван Сергеевич к работе на земле. Природа наградила его другими талантами.

Шервуды

Итак, Шервуды, которые тоже ненадолго стали владельцами недвижимости в Истлеево… Считается, что отец Владимира Шервуда – Осип Васильевич Шервуд – владел суконной фабрикой. Дед по отцу, английский механик Вильям (Василий), в 1800 году приехал на работу в Санкт-Петербург работать на Александровской мануфактуре и навсегда остался в России. Вильям (Василий) Шервуд был искусным инженером-технологом, приглашенным в Россию для устройства водных путей, соединяющих Балтийское и Каспийское моря.

А из внука сначала получился художник, а потом и архитектор. Владимир Шервуд успешно закончил Школу живописи ваяния и зодчества и писал картины в модном тогда «александровском» стиле. Имеется в виду император Александр III. Кисти молодого Шервуда принадлежит целая галерея портретов виднейших персон того времени: историки Забелин, Герье, Соловьев и Ключевский, поэт Тютчев, философ и правовед Чичерин, литератор Станкевич, московский генерал-губернатор князь Долгоруков, филолог Корш и многие другие.

В 1860 по приглашению Ч. Диккенса приехал в Лондон, где работал (преимущественно как живописец) пять лет в качестве семейного художника Диккенсов. Вернувшись в Россию, он расплатился с долгами, вошел в круг московских влиятельных славянофилов и стал работать в русском стиле. Проект Исторического музея в Москве, который Шервуд выполнил совместно с архитектором А.А. Семеновым, победил в конкурсе. Но автор перессорился с влиятельными людьми, и здание достраивалось без него. Другим знаменитым его проектом стал памятник гренадерам, павшим под Плевной, в виде украшенной батальными горельефами часовни. В Москве он оставил всего три своих работы, каждая из которых – выдающаяся. Главное – дети его наследовали дело отца и много сделали для России. Рассказывать об этом можно в отдельном материале. Назову лишь одно знаменитое произведение архитектора по фамилии Шервуд. Внук Владимира Шервуда – Всеволод Сергеевич Шервуд – является автором замка в Крыму, который известен всем как Ласточкино гнездо.

Вот сколько историй узнала я про маленькое село Истлеево. Может, кто-то продолжит мой рассказ?

Фото из доступных источников

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты