№46 (6250) от 21 июня 2024

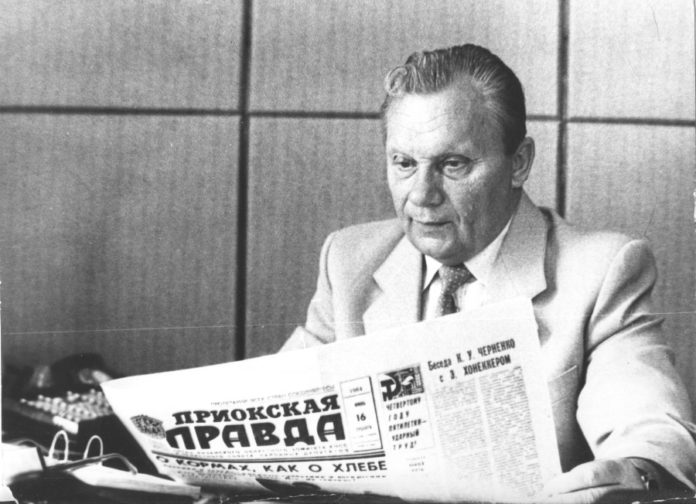

24 июня исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Прокофьева – Почетного гражданина Рязанской области и города Рязани, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РСФСР, известного журналиста, публициста. Он был редактором газет «Рязанский комсомолец», «Приокская правда», заслуженно признанных в свое время одними из лучших в Советском Союзе.

Сегодня мы публикуем строки из очерка об Анатолии Сергеевиче Прокофьеве Галины Черновой. Много лет они работали вместе в «Приокской правде».

Настоящая, сознательная жизнь человека начинается с какого-то поступка. Он как бы определяет его дальнейшее существование, призвание, отношение к окружающему миру. Такой поступок был и у Анатолия Прокофьева. 1941 год. Началась Великая Отечественная. Над страной нависла смертельная опасность. Что должен сделать комсомолец? Проситься на фронт. Именно это и пришло ему на ум. Вместе с другом Борисом Новиковым отправились в военкомат.

– Сколько вам лет? – спросил дежурный.

– Семнадцать…

– Не мешайте работать. Когда нужно будет – призовём.

Ребят такой ответ не устроил. Как быть? Анатолий почти год работал на «Рязсельмаше». Пошел в комитет комсомола. Секретарь обнадежил:

– Подожди немного. Есть вариант…

В начале ноября 1941 года Анатолий был в составе Рязанского добровольческого рабочего полка, который создали для обороны города. Враг рвался к Москве, захватил Михайлов, часть Скопинского и Милославского районов, его передовые разведчасти появились вблизи Захарова. Бойцы добровольческого полка усиленно овладевали военным делом, патрулировали город, участвовали в ликвидации последствий авиабомбежек, в тушении пожаров. Некоторые подразделения вступали в бой с немцами под Захаровом. Но вскоре регулярные части Красной Армии освободили город Михайлов. Нависшая над Рязанью опасность была снята. В феврале 1942 года добровольческий полк расформировали. Многие его бойцы вступили в 149-ю стрелковую дивизию и ушли на фронт. Тех, кому не было восемнадцати лет, не взяли, оставили до призыва. В их число попал и Анатолий Прокофьев.

В ноябре 1942 года он оказался в окопах Сталинграда в 15-й гвардейской дивизии 57-й армии, где и получил боевое крещение. Затем госпиталь, Западный фронт, болота подо Ржевом, Орша и легендарное наступление 3-го Белорусского фронта через Белоруссию, Литву – до Кёнигсберга. Штурмовые дни и ночи. Наконец крепость-цитадель пала. Наши части вышли на Балтику. Солдатам казалось, что для них война закончилась, но снова марш-бросок. И куда? На Дальний Восток.

Война для Анатолия Прокофьева закончилась лишь 3 сентября 1945 года после разгрома Квантунской армии в Маньчжурии. Домой же, в Рязань, он вернулся весной 1947 года в погонах сержанта.

Опять пришло время делать выбор: куда идти работать? Нужно учиться, но семейные обстоятельства не позволяют. Отца не стало в 1938 году, на попечении бывшего солдата оказались мать и младшая сестра. Тут уж не до учебы в институте. Кормиться надо, сорок седьмой год был голодным.

– Решил посоветоваться с родственниками, – вспоминает Анатолий Сергеевич. – Сначала пошел к дяде Мише. Тот говорит: «Имею возможность устроить тебя метрдотелем в ресторан «Заря». Будешь сыт, пьян и нос в табаке». Иду к дяде Феде. «Не вздумай послушаться, говорит, ты же коммунист, комсоргом части был. Твоя стезя – комсомол. Иди в райком партии…»

Так и поступил. Избрали секретарем комитета ВЛКСМ Рязанского мотороремонтного завода, затем самой крупной организации – «Рязсельмаша», а после – первым секретарем Октябрьского райкома комсомола. В те годы комсомол воспитывал молодежь на решении практических задач. После работы, а то и в выходной день организовывались субботники – по сбору металлолома, благоустройству улиц. Комсомольцы-сельмашцы участвовали в реконструкции Советской и Сенной площадей, заводского стадиона, Первомайского проспекта под троллейбусные линии, в посадке лесопарка…

Была у Прокофьева и другая страсть – писать в газеты. Он и с фронта присылал заметки в областную печать, не говоря уже о годах, отданных комсомолу. Поэтому неслучайно после окончания ЦКШ его выдвинули на газетную работу. В конце пятидесятых и начале шестидесятых, в годы так называемой «хрущевской оттепели», он руководил выпуском «молодёжки». Это при нем «Рязанский комсомолец» достиг небывалого расцвета. Общесоюзный отклик получили газетные кампании «Молодежь – на фермы!», «Живешь в селе – овладевай техникой». Газета не раз была участницей ВСХВ. Редактор награжден четырьмя Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, значком «За активную работу в комсомоле». Молодые журналисты учились у своего редактора смелости мысли, остроте, публицистике, верности фактам.

Почти двадцать лет возглавлял Анатолий Сергеевич Прокофьев главную газету нашей области – «Приокскую правду». Жизнь редакции была его жизнью. О нем нельзя было сказать: на работе он – один, в миру – другой. Занятие журналистикой настолько поглощает человека, что становится его второй натурой. И редакторство – это как бы пожизненно.

Его руководство газетой пришлось на совершенно однозначное время. Партийная печать – орган обкома и этим сказано многое, если не всё. Прокофьев потратил два десятка лет на борьбу за – пусть относительную, пусть в рамках возможного, – но все-таки независимость, чем и выделялся среди других редакторов. Конечно, он единолично командовал газетой, был в ней полноправным хозяином. Местная номенклатура опасалась соваться в редакционную жизнь. Его не любили в обкомовских кабинетах. Боялись. Но он заставил считаться с собой, а значит, и со всеми. «Люди Прокофьева» – это что-то да значило.

Газета делала всё, что было в ее силах. Серии выступлений на злободневную тему, целые газетные кампании становились предметом обсуждения не только на заседаниях партийных комитетов и советских органов, но и в коллективах, в общественном транспорте, на домашних кухнях. «А вот «Приокская» напечатала…», «Я вот напишу в «Приокскую…», – говорили люди…

«Приокская правда» активно влияла на жизнь рязанцев, особенно горожан. Из 120 тысяч экземпляров ее тиража 90 шло городу. Широко освещалось строительство, ход благоустройства, работа предприятий промышленности и транспорта. На важных объектах действовали рабкоровские посты. Редакция совместно с горсоветом проводила массовые кампании за высокую культуру городской жизни, по благоустройству и озеленению. В обсуждении проблем развития города на страницах газеты участвовали сотни рязанцев. Их предложения рассматривались в горсовете, принимались конкретные решения.

Одной из главных черт «шефа» (как уважительно звали Анатолия Сергеевича) был вечный, неустанный поиск – поиск новых путей, новых форм, новых идей и новых адресов для газетных выступлений. Этот стиль работы впитывали в себя и его коллеги.

Конечно, хорошо, что сегодня выходит много газет – разных. Хорошо, что гласность, что свобода слова. Обидно только, что свобода слова оборачивается порой и свободой слова лживого, пустого! Что журналистов откровенно ангажируют, и они не стыдятся этого – дескать, деньги не пахнут, кто платит – тот и заказывает музыку. Что приблатненный язык молодежной тусовки сделался чуть ли не официальным языком целого ряда газет, забывших о лучших традициях отечественной журналистики. Что «золотые перья» стали вроде бы как и не нужны…

Прокофьев, сам высококлассный профессионал, ценил людей, владеющих пером. И, будучи редактором, собрал сильный журналистский коллектив –

команду, как сказали бы сейчас. Школа «Приокской правды» была хорошей школой профессионализма, которую прошли многие журналисты, успешно работающие сейчас и в столичных, и в общероссийских газетах.

…После передовой статьи Прокофьева об истинном положении дел в сельском хозяйстве первый секретарь обкома Хитрун отправил его в отставку… Он ушел с достоинством. Но не на отдых. Активно включился в ветеранское движение, в социальную и правовую защиту пожилых людей. Это он сумел найти новые формы работы, выступил инициатором и организатором ежегодных благотворительных телерадиомарафонов в честь Дня Победы советского народа в Отечественной войне 1941–1945 годов. Собран не один миллион средств, которые пошли на оказание помощи наиболее нуждающимся ветеранам, одинокими больным солдатским вдовам…

Настоящим гражданским и творческим подвигом Анатолия Сергеевича Прокофьева можно назвать его подвижническую работу по созданию и выпуску книг об участии рязанцев в Великой Отечественной войне. Обобщен огромный исторический материал с привлечением к этой работе ведущих журналистов и писателей…

Указами Президента Российской Федерации от 27 апреля 2001 года за многолетнюю плодотворную работу по социальной защите ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи и укреплению дружбы между народами Анатолий Сергеевич Прокофьев, председатель правления Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и ІІ степеней.

По материалам книги «Почетные граждане города Рязани»

Фото из архива редакции

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты