№74 (5878) от 25 сентября 2020

Литературная критика в есенинской поэзии

Поэтические произведения Сергея Есенина являются не только образцом проникновенной лирики, но и своеобразным документом развития литературного процесса; выражают идейную программу творчества великого сына России.

Еще в раннем стихотворении «Поэт» (1912), посвященном «горячо любимому другу» юности Григорию Панфилову, начинающий автор раскрывает свое понимание поэзии, подчеркивает ее гражданственную суть:

Тот поэт, врагов кто губит,

Чья родная правда мать,

Кто людей, как братьев, любит

И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,

Что другие не могли.

Он поэт, поэт народный,

Он поэт родной земли!

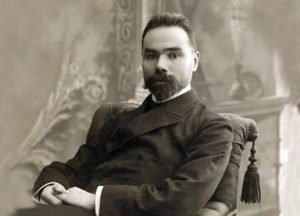

Вихревые события 1917 года потрясли общественные и экономические устои России. Одним из ярких откликов на революционные перемены стало стихотворение «О Русь, взмахни крылами…», где Сергеем Есениным была дана характеристика тогдашнего творческого направления, именуемого «крестьянской литературой». Своим предтечей он называет выдающегося поэта ХIХ века Алексея Кольцова:

По голубой долине,

Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине

Твой Алексей Кольцов.

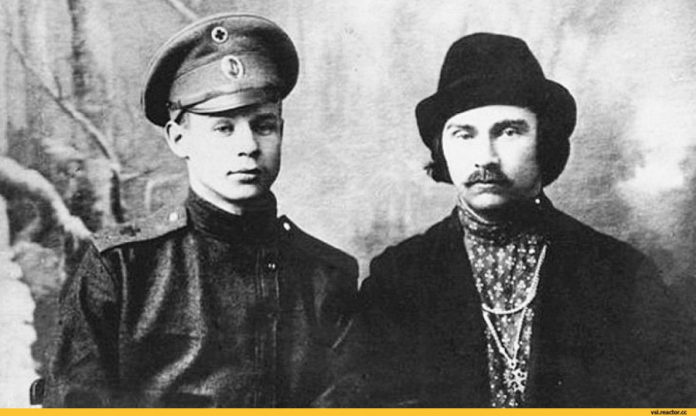

В этом же стихотворении Есенин пишет о Николае Клюеве, которого считал одним из своих учителей; однако говорит не только о близости к творчеству этого видного поэта, но и противопоставляет себя ему, что, впрочем, и отражало их отношения как «друзей-врагов». Называя Клюева «середним братом» Кольцова, Есенин так описывает своего современника:

От Вытегры до Шуи

Он избраздил весь край

И выбрал кличку – Клюев

Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,

Он весь в резьбе молвы,

И тихо сходит пасха

С бескудрой головы.

В этих строках подчеркивается религиозность Клюева. О себе же Есенин говорит:

А там, за взгорьем смолым,

Иду, тропу тая,

Кудрявый и веселый,

Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,

Несчетны склоны гор;

Но даже с тайной Бога

Веду я тайно спор.

По мнению ряда литературоведов, публикация стихотворения «О Русь, взмахни крылами…» во второй книге сборника «Скифы» в декабре 1917 года стала своего рода ответом на иносказательное стихотворение Клюева «Елушка-сестрица…», увидевшее свет в то же время в петроградском «Ежемесячном журнале».

Но обратимся опять к есенинским строкам:

За мной незримым роем

Идет кольцо других,

И далеко по селам

Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,

Слова трясем с двух пол.

И сродник наш, Чапыгин,

Певуч, как снег и дол.

Так Сергей Есенин отзывается о своих товарищах по перу – «крестьянских поэтах», говорит добрые слова в адрес Алексея Чапыгина, известного отечественного писателя, автора повестей «Белый скит», «На Лебяжьих озерах», романов «Разин Степан», «Гулящие люди».

А о Николае Клюеве певец «страны березового ситца» пишет еще в стихотворениях «О муза, друг мой гибкий…» (1917), «Теперь любовь моя не та» (1918). Здесь автор подчеркивает особенность творческого мировоззрения своего наставника («Тебе о солнце не пропеть, /В окошко не увидеть рая. /Так мельница, крылом махая, /С земли не может улететь»), а в более позднем произведении «На Кавказе» (1924) дает остросатирическую характеристику клюевской поэзии:

И Клюев, ладожский дьячок,

Его стихи, как телогрейка,

Но я их вслух вчера прочел –

И в клетке сдохла канарейка.

В стихотворении «На Кавказе» Есенин выражает и свое неприязненное отношение к работе Владимира Маяковского в рекламе:

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

Находясь на Кавказе, Сергей Есенин написал также стихотворное обращение «Поэтам Грузии» (1924), где произнес слова братства и доверия друг другу литераторов разных национальностей:

И каждый в племени своем,

Своим мотивом и наречьем,

Мы всяк

По-своему поем,

Поддавшись чувствам

Человечьим…

В октябре того же года Сергей Александрович написал стихотворение «Памяти Брюсова», явившееся душевным откликом на смерть выдающегося поэта. И тем более примечательны эти стихи, если вспомнить, что отношения двух видных представителей разных литературных течений были довольно сложными… Известна же озорная есенинская частушка в адрес Брюсова! И все-таки Есенин смог увидеть за личными отношениями ту большую роль, которую сыграл Валерий Яковлевич в литературном процессе страны.

Называя себя «последним поэтом деревни» («Я последний поэт деревни…», 1920), «поэтом золотой бревенчатой избы» («Спит ковыль. Равнина дорогая…», 1925), говоря о творчестве, как о «песенном плене» и «каторге чувств» («Хулиган», 1919), о «беспокойной, дерзкой силе» своих поэм («Все живое особой метой…», 1922), о простоте в поэзии: «Стихи! Стихи! Не очень лефте! Простей! Простей!» («1 Мая», 1925; «лефте» – неологизм, созданный на основе названия одной из литературных группировок того времени – ЛЕФ. – Вл. Х.), Сергей Есенин в стихотворении «Стансы» (1924) касается истоков своего творчества и опять-таки подчеркивает его патриотизм:

Но более всего

Любовь к родному краю

Меня томила,

Мучила и жгла…

Хочу я быть певцом

И гражданином,

Чтоб каждому,

Как гордость и пример,

Был настоящим,

А не сводным сыном –

В великих штатах СССР.

И вновь, как и в начале своего пути, Есенин задумывается о том, что же есть такое «поэзия», пишет о трудностях литературной стези:

Быть поэтом – это значит то же,

Если правды жизни не нарушить,

Рубцевать себя по нежной коже,

Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом – значит петь раздолье,

Чтобы было для тебя известней.

Соловей поет – ему не больно,

У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого –

Жалкая, смешная побрякушка.

Миру нужно песенное слово

Петь по-свойски, даже как лягушка…

(«Быть поэтом – это значит то же…», 1925)

И Сергей Есенин всей своей судьбой, всем творчеством остался до конца жизни верен этим знаковым строкам: «свойское» песенное слово поэта несут по земле его благодарные соотечественники, почитатели его всенародного таланта.

Есенинское слово

вовек не надоест.

В нем постигаем снова

пророческую весть.

Когда восстал над нами,

грозя, ревущий вал,

«О Русь, взмахни крылами!..»

Есенин призывал.

Он в жизнь глядел

как в воду –

и видел жизнь насквозь:

идти, не зная броду,

России привелось.

… И, уходя до срока,

сумеем ли постичь

мир,

созданный жестоко,

и вещий этот клич?!

Владимир Хомяков,

город Сасово

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты