№52 (6356) от 18 июля 2025

Друзья, дорогие читатели нашего издания! Мы начинаем серию публикаций в рубрике «Около Есенина», посвященную 60-летию Государственного музея-заповедника. В ней мы расскажем о коллективе музея и тех людях, которые стояли у истоков создания музейного комплекса, а также о тех, кто и сегодня бережно хранит и умножает наследие поэта.

Едем в комфортабельном автобусе от остановки «Московское шоссе» в сторону села Константиново. За полчаса до старта в тени берёз собрались молодые парни и девушки, весело подтрунивающие друг над другом. Ребята и на задних сиденьях продолжают что-то бойко обсуждать, приветствуя всех входящих. В Рыбном автобус заполняется полностью. Среди пассажиров – и пожилые люди, некоторые из них, как выяснится позже, начинали работать при Исаиче. Именно так, и тогда – в середине семидесятых, и сегодня – 60 лет спустя, называют музейные работники своего первого директора, заслуженного работника культуры РФ Владимира Исаевича Астахова.

По призванию или по рекомендации?

– Это сейчас наших работников привозит из Рязани и Рыбного новенький автобус с кондиционером. А в семидесятые-восьмидесятые работники добирались до музея на перекладных, – рассказывает мне в своем кабинете, вспоминая первые годы становления Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, сотрудница отдела кадров Зинаида Дмитриевна Архипова. Про многочисленные бытовые трудности тех лет она знает не понаслышке.

Желающих работать в новом музее было немало. Писали со всей России. Но по итогу не каждый готов был жить в деревенском доме и работать сутки напролет.

– Оставались только самые стойкие, самые влюбленные в творчество Есенина. Мы и экскурсии вместе встречали, и экспозиции готовили, и материал по селам собирали, – вспоминает Зинаида Дмитриевна.

Сложнее всего, конечно, в те годы пришлось самому Исаичу.

В 1965-м он – молодой учитель-словесник, выпускник Коломенского педагогического института, далеко не просто так стал директором нового музея в Константинове. По одной из версий, его огромная любовь к творчеству Сергея Есенина, умение заряжать ею всех окружающих, не остались незамеченными среди местных поэтов, рекомендовавших его на должность.

Что касается другой версии, то она более прозаическая. И правдивая. Однажды молодой педагог, желая пообщаться со своим одноклассником, поэтом Александром Архиповым, заскочил в Рязани в Дом учителя. А там его друг вместе с коллегами как раз решали судьбу будущего музея. Желающих ехать в Константиново не было. Оно и понятно: будущий комплекс представлял собой голое поле, тракторную станцию, зернохранилище в церкви да оставшийся от сельской школы фундамент. До ближайшего населенного пункта было 15 километров, так что добираться до работы летом – пешком, а зимой – на лыжах мог разве что спортсмен. Ну или очень уж влюбленный в творчества поэта человек.

Вот так Астахов и стал директором. Сначала в его подчинении было два сотрудника. И лишь когда открыли литературный музей, их стало девять, а потом и одиннадцать. Вместе с ними на протяжении многих лет он каждый день встречал на пристани пароходы, принимая за раз по 400 человек!

– Сегодня приходит 25-30 пароходов в год, – Константин Петрович Воронцов, хранитель есенинского наследия, друг и соратник Владимира Исаевича, кладет передо мною фотографию, на которой запечатлен старый причал с четырьмя красавцами-лайнерами. – А тогда в неделю было более двадцати судов. Шлюзовались пароходы по два за раз. На каждом от 180 до 210 человек. Вот и думай, как всех этих людей за два часа стоянки по небольшой территории развести: было-то всего две экспозиции, мемориальная – усадьба, и литературная – дом последней константиновской помещицы Кашиной.

К вечеру сотрудники музея падали с ног, а с утра уже снова стояли на набережной и спорили, кто с какого теплохода экскурсию поведет, кому «Сергей Есенин» достанется, а кому – «Григорий Пирогов».

Смекалка и три сборника стихов

Дом-музей в первые годы своей работы был всего лишь филиалом Рязанского областного краеведческого музея, а затем, до получения в 1984 году статуса государственного музея-заповедника, носил звание литературного мемориального музея. На его деятельность выделялось средств не больше, чем на сельский клуб. Хозяйственные вопросы решались в основном силами работников музея. Неважно, директор ты или дворник, кончились дрова для растопки – доставай пилу, пора сажать деревья – надевай рукавицы.

– Сами белили и красили, сами дорожки и цветники разбивали, сами косили, – вспоминает первые годы становления музея старший сотрудник научно-фондового отдела Вера Семеновна Титова. – Директор – в первых рядах. В нем не было ничего властного или административного. Ему и говорить-то нам не нужно было ничего: сами знали, что делать, и делали. Делали сознательно. Из любви к Есенину, музею и Исаичу.

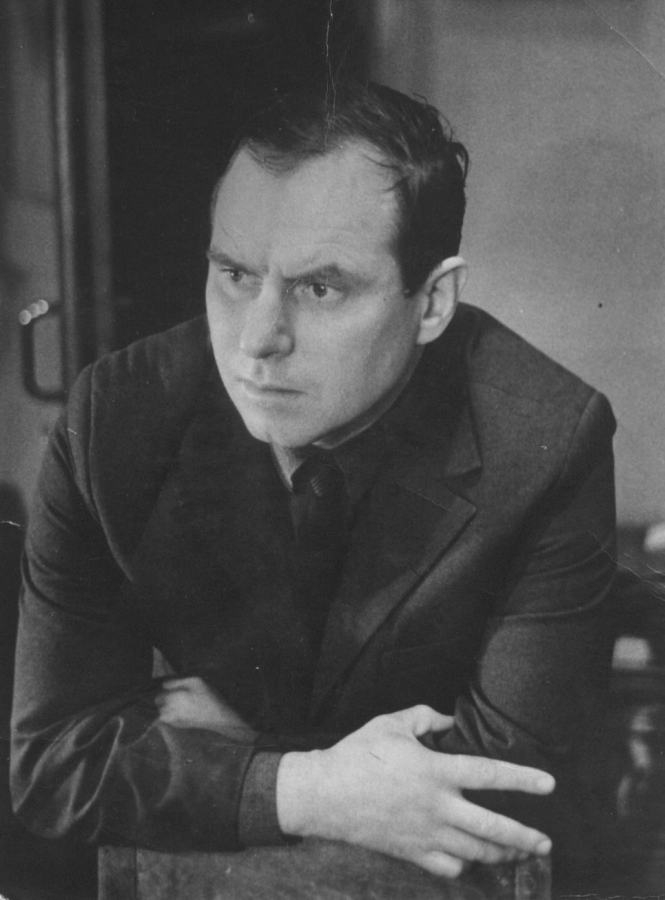

Никогда не любивший, да и не умевший властвовать Владимир Исаевич и спустя многие годы оставался тихим, добрым, немного даже робким человеком. Неизменно в костюме и шляпе, с портфелем в руке и походкой – одно плечо немного вперед он напоминал скорее зама по научной части, чем руководителя. И тем не менее вопросы ему удавалось решать наисложнейшие.

Это при правлении Астахова приспособленная жителями Константинова в голодные военные да и в послевоенные годы под выращивание картошки территория превратилась в настоящий сад. Исаич лично в первые годы после открытия музея отливал посаженные гостями и работниками музея яблони и вишни.

Были и другие проблемы. Остро долгие годы перед музеем и его руководителем стоял вопрос по сносу котельной возле усадьбы Кашиной. Не меньшим злом было и отсутствие нормальной дороги через Константиново из Федякина. И если первая тема разрешилась сама, как только село газифицировали, то со второй пришлось пускать в ход смекалку. По заданию Астахова в Москву, в кабинет к высокому начальнику был отправлен с несколькими сборниками стихов Есенина Константин Петрович Воронцов. При встрече министр и научный сотрудник всего-то парой слов о музейных сложностях перекинулись, но уже через две недели дорога была заасфальтирована.

Благодаря налаженным связям с литераторами, руководителями музейного мира и ведущими коллекционерами со всей страны, очень добрым и тесным отношениям с сестрами Сергея Есенина – Екатериной Александровной и Александрой Александровной и сыном Лидии Кашиной Георгием, а главное – неиссякаемой энергии руководителя и искреннему желанию приумножить наследие поэта за несколько десятилетий усадьба изменилась до неузнаваемости, превратившись в крупный музейный комплекс с несколькими экспозициями и десятком тысяч экспонатов.

И все же, когда в музейном коллективе речь заходит о его первом руководителе, люди прежде всего говорят об удивительных экскурсиях Владимира Исаевича. Вспоминают, какой удачей была возможность хоть краем уха «подслушать» необыкновенно вовлекающие истории о жизни великого поэта. В своих рассказах Астахов умело соединял и глубокие знания, и собственную житейскую мудрость, и очень личное, трепетное отношение к Есенину и его творчеству. А в награду слушатели всегда дарили замечательному экскурсоводу свои аплодисменты.

Екатерина Детушева

Фото из архива музея

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты