№46 (6350) от 27 июня 2025

О нашем выдающемся путешественнике рассказывает спортивный обозреватель Вячеслав Чирков

С Валентином Ивановичем Аккуратовым я познакомился в конце прошлого века у него дома. Московская квартира заслуженного штурмана СССР Валентина Ивановича Аккуратова – точь-в-точь музей. Каждый предмет – экспонат, память о каком-то событии. Сколько же могут рассказать эти ставшие дорогими реликвиями вещи!

Вот секстант – подарок от капитана ледокола «Русанов» Бурке. Что бы без него делал навигатор, исследователь, путешественник! До 1976 года, до последнего пребывания Аккуратова на льдине, ни разу при определении местонахождения любимец не солгал хозяину… Когда штурману подарили компас и он показал его специалистам-востоковедам, там определили возраст: никак не менее, а скорее более шестисот лет компасу! Отнюдь не только как музейную редкость принял Аккуратов этот дар (в работе он штурману пригодиться не мог: не тот профиль). Принял как заповедь – не быть нигилистом по отношению к прошлому.

Как-то в Якутске один старичок вручил Аккуратову (не один десяток лет ожидал этот дар штурмана, да всё не было у старика случая встретиться) книжку, покрытую позолотой, с пространным, еле-еле вместившимся в рамки титульного листа названием «Руководство к астрономическим наблюдениям, служащим к определению долготы и широты мест, в пользу офицеров генерального штаба, по высочайшему повелению сочинённое Фредериком Шубертом. Перевёл Степан Разумовский в Санкт-Петербурге при Академии наук 1803 года».

Оказывается, ко многому, над чем Аккуратов годами ломал голову, есть руководство! То, что он нашёл в учебнике, изданном на заре XIX века, отсутствует в современных трудах о воздухоплавании! Солнечный компас (вернее, его предок – солнечный указатель) пришёл к нам только в конце тридцатых годов, но его, оказывается, применяли ещё в XII веке. Взявшись за него, словно за веревочку, можно лететь вдоль меридиана. Ограниченные всё же возможности, не правда ли? Фредерик Шуберт делает сложный полет более лёгким, воспользуйся только его методом определения местонахождения воздушного корабля – по угловому расстоянию между луной и солнцем. Жаль только, что подарок изрядно припоздал: заполучить бы его не в шестьдесят девятом, а хотя бы на тридцать лет раньше…

А тогда приборы теряли силу или просто не годились для высокоширотного полёта. Везение уже не улыбалось ему: критическая ситуация принуждала «везучего» штурмана изобретать солнечный пеленгатор, исключать (вопреки географическим картам) сближение меридианов, выдумывать квазимеридиан!

Каждый предмет, каждая вещь – частица удивительной жизни человека, за плечами которого – покорение «полюса относительной недоступности», первый в мире высокоширотный полёт, «обживание» многих полярных экспедиций Северного морского пути, Великая Отечественная война… Два ордена Ленина, два – Красного Знамени, четыре – Трудового Красного Знамени, многие медали отметили ратные и трудовые дела Аккуратова.

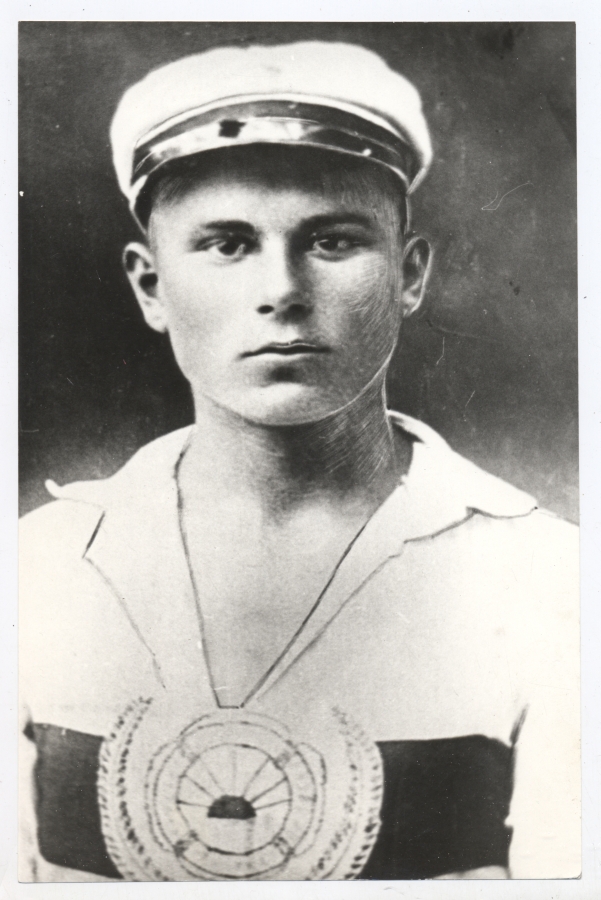

С чего всё началось? Представим совсем ещё мальчишку – Вальку Аккуратова. В семь лет из досок от бочки он смастерил лыжи и съехал с горы, в восемь – переплыл Оку под Рязанью. Чтобы совершить обратный путь, четыре часа восстанавливал силы. Восстановил и переплыл! Семнадцатилетним увидел «фарман» – боевую машину с красными звёздами. Бежал за самолётом, пока не обессилел. Самолет пилотировал знаменитый летчик-испытатель Моисеев, в те годы часто бывавший в Рязани. Позже Аккуратов встретился с Моисеевым у знаменитого летчика Маврикия Трофимовича Слепнева. Втроем посмеялись, какая это была допотопная машина!

И как же кстати подошла к нашему разговору фотография авиамодельного кружка, на котором запечатлён и Валентин Аккуратов, один из пионеров рязанского ОСОАВИАХИМа. Валентин Иванович поблагодарил за фото, обрадовался: «Такого у меня не было!» И сделал на обратной стороне снимка надпись: «Начало моего пути в авиацию. Рязань, 1926 г.»

…Валентин заканчивал последний класс рязанской школы. В городе благоухала весна – мятежная пора для выпускников, лихорадочно анализирующих свой «час выбора» – кем быть. Аккуратова эта лихорадка обошла стороной. Он придумывает для себя испытание…

Рязанская газета «Рабочий клич» вышла тогда с броским заголовком «4000 километров на лодке». В заметке сообщалось: «Четверо рязанских парней отправляются в путешествие. Эта группа спортсменов-физкультурников хочет совершить плавание на парусно-гребной шлюпке, которую во время зимы они сделали сами. Маршрут: Рязань – Нижний Новгород по Оке, потом по Волге до Астрахани (через Ульяновск, Самару, Саратов, Сталинград). От Астрахани через Каспийское море до Александровского форта. Цель: с одной стороны – изучение местности, жизни и быта народов, с другой – туризм для оздоровления и закалки тела».

В заметке газета уточняла: «Трое из четверых – учащиеся и один рабочий, слесарь… Организатор – комсомолец Валентин Аккуратов. С собой они взяли всё необходимое: документы, фотоаппарат, малокалиберную винтовку, охотничье ружьё и другие необходимые принадлежности. 4000 вёрст на лодке! Это первое начинание у нас в Рязанской губернии. Никто ещё не пробовал пуститься хотя бы в недалёкую поездку. Об этом начинании нужно шуметь. Пускай комсомольцы будут организаторами туризма!» Рязанский губисполком выдал туристам специальные удостоверения, и путешествие началось.

Трудности встретили экипаж «Скитальца» уже в начале пути. Палатки у путешественников не было, и ночью их хлестали проливной дождь и противный ветер. Спали сидя, но не унывали – первые лучи солнца застали их за вёслами. До Нижнего Новгорода всё шло гладко, за исключением дождливой погоды да трудности плавания под парусами по извилистому руслу Оки.

1 июля ребята уже горланили: «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью…» Заезжая в деревни и татарские аулы, знакомились с жизнью и работой комсомольских ячеек, делали доклады о своей деятельности рязанского комсомола. Встречали туристов гостеприимно, особенно комсомольские организации.

Однажды ночью чуть было не ограбили бандиты, пришлось вступить в перестрелку. По счастливой случайности на помощь пришли рыбаки с баркаса.

Раз, идя ночью в тумане под парусами у скалистых берегов Жигулей, лодка налетела на подводный камень и стала тонуть. Подобрал буксирный пароход…

В Самаре, Саратове, Сталинграде рязанцев встречали с удивлением, радушно подшучивали: «Раскачались косопузые!» Но когда по пути к Астрахани «Скиталец» обогнал несколько лодок других туристов (ленинградцев, свердловчан), о путешественниках с берегов Оки стали отзываться с уважением. Однако в конечный успех не верили. Скептики категорично предполагали: «Вернутся, увидя море».

По Волге двигались быстро, в среднем проходя 100–120 километров в сутки, а однажды (при хорошем ветре) одолели 287 км (рекорд). Аппетит был огромный (ведро каши съедали за раз). Большую часть пропитания добывали охотой и рыбной ловлей (благо, рыбы было много, дичи тоже).

Ночью шли в две вахты. Порядок дня был точно распределён. Вставали с солнцем, ложились с темнотой… На тридцатый день пути прибыли в Астрахань, побив при этом все установленные другими туристами рекорды по скорости. Астраханский яхт-клуб и спортсмены города устроили тёплую встречу, приветствовали как победителей…

С окончанием речного пути кончились и средства. Ребятам пришлось работать, чтобы подготовиться к самому трудному пути – через море. Местные моряки, опытные капитаны морских судов, считали переход через море на лодке невозможным и всячески отговаривали, рисуя ужасы бурного Каспийского моря, в котором даже большие суда гибли. Один старый морской волк выразился так: «Вот что, ребята, скидайте брюки и идите вброд. Это единственный шанс переплыть через море».

На отчаянное путешествие отважились Аккуратов и Соколов. Решили до рассвета встать на якорь. Рано, чуть свет, по компасу и карте тронулись дальше. Огромные водяные валы бросали «Скиталец» как ореховую скорлупку. Вначале опасались, что волны раздавят шлюпку, но корпус «Скитальца» был необычайно крепок и устойчив. Соколов, несмотря на мучившую его лихорадку, следил за парусами и рулём. Аккуратов вычислял и определял местоположение, что было необычайно трудно: мешала качка.

Наступила вторая ночь. Страшно хотелось спать, но волны не давали: зазеваешься – перевернёт, море безжалостно. По расчетам уже должны показаться берега Азии, но их не было.

Пошла третья ночь. Спать… Так хочется спать… В голову лезут дикие мысли. И вдруг радостный, почти сумасшедший голос Соколова прервал тишину: «Маяк! Маяк!» Хотелось петь, кричать, плясать. Увы, вслед за долгожданным спасением пришла беда – начался шторм. Быстро надели спасательные куртки, пояса, забрали всё необходимое в мешки – и за плечи. Привязались к лодке. Море кипело. Огромные валы перекатывались через лодку.

На четвёртый день пути шторм сорвал парус, мачту, вёсла. Лодка, потрёпанная и разбитая, была полна воды. Отважных путешественников выручило рыболовецкое судно…

Так, закаляя тело и характер, Аккуратов готовил себя к служению Родине, к небу.

Фото из архива В.И. Аккуратова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты