№76 (6380) от 10 октября 2025

Вопросы, которые ставят перед профессиональными сообществами системы искусственного интеллекта

Региональное отделение Союза журналистов России организовало в Доме печати круглый стол на тему «СМИ в эпоху искусственного интеллекта». Встреча проходила в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Буквально две реплики, дающие представление о характере обсуждения животрепещущих вопросов. Председатель комитета по информации и массовым коммуникациям Ольга Чуляева: «В работе с искусственным интеллектом важно не утратить интеллект естественный». Секретарь Союза журналистов России, доцент кафедры журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Серебряный: «Не надо думать, что думать не надо».

Тема вызвала большой резонанс в профессиональном сообществе. Наш собеседник – медиаэксперт, занимающийся научными исследованиями в этой сфере, Антон СУМИН. На днях он получил приглашение выступить на конференции «Актуальные проблемы экранных и интерактивных медиа», которая состоится на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

– Антон Евгеньевич, как вы считаете, мы уже осознали масштаб грядущих изменений в связи с интенсивным внедрением ИИ? В обществе идёт какая-то рефлексия по этому поводу?

– Мне кажется, что научное осмысление этих процессов слегка запаздывает от реальности. И не только в России. В других странах общество тоже инерционное. Но сегодня события развиваются настолько стремительно, что те навыки и представления о производственных процессах, которые формируются у студентов, через два-три года могут не совпасть с вызовами времени. Дело в том, что нейросети очень удобны и уже научились многому. А через несколько лет научатся ещё большему. Руководители в приватных разговорах мне говорят: «Зачем я буду брать на работу сотрудника, того же копирайтера, если искусственный помощник справляется с задачами в сотни раз быстрее, доступен 24 часа в сутки и ему не нужны отпуска, больничные и зарплата?» Возможно, они пока преувеличивают. Нейросети не настолько хороши, чтобы заменить специалистов. Но умонастроения среди работодателей весьма показательны и заставляют задуматься.

– Искусственный интеллект пришёл в СМИ. Как будет выглядеть новая медийная архитектура? И самое главное – какое место в ней отводится журналисту?

– СМИ давно находятся в процессе конвергенции. Сращиваются с соцсетями, обзаводятся подкастами. Но гораздо интереснее наблюдать за тем, как меняется их социальная функция и взаимодействие с аудиторией.

– Мы по-прежнему считаем СМИ четвёртой властью.

– Однако в этом же пространстве появился такой эффективный механизм, как Центры управления регионами (ЦУР), и создана система инцидент-менеджмента. Это когда сообщения в соцсетях мониторят профильные ведомства, с их стороны следует быстрая реакция, а ответ виден всем пользователям сетей. Раньше выявлением общественных проблем, напомню, занимались преимущественно СМИ. С жалобами люди нередко приходили в редакции. А теперь и представители органов власти обзавелись личными аккаунтами, оперативно информируя о своей деятельности и принимаемых решениях.

Журналисты почувствовали эти изменения. С одной стороны, стало проще отслеживать информационные потоки и реакцию на них со стороны власти и общества. С другой – редакции ещё не в полной мере осознали, как трансформировалась их социальная значимость, чем должны заниматься именно они и какие задачи у них в приоритете, ведь функция информационного посредника между органами управления и социумом уже не так актуальна. И возникает вопрос: кому же теперь отдан информационный приоритет? Вся движуха, как модно сейчас говорить, сосредоточена в городских пабликах, telegram-каналах, в чатах, причем коммуникация там мгновенная. А традиционным, классическим СМИ говорят: «Пишите запросы, через неделю вам ответим», хотя за газетами, телевидением, радио стоят по-прежнему немалые аудитории.

Разрыв шаблона

– Теперь весь этот информационный массив, распределённый по соцсетям и пабликам, будет обрабатываться с применением нейросетей…

– Уже обрабатывается. Внедряются и совершенствуются алгоритмы поиска информации, вычленения определенного контента, краткого пересказа и так далее… Очевидно, что функция журналиста как сборщика информации становится менее востребованной. Тогда кем он будет? Аналитиком? Специалистом по верификации источников и проверке поступающих фактов? Это очень сложные вопросы. Мы каждый год в научной среде не перестаём их задавать. Если говорить совсем просто, то поиски места журналиста в медийных системах с искусственным интеллектом продолжаются. Кем он является сейчас? Это человек, который умеет думать. Он обладает массивом информации критического характера и взаимодействует с разными группами элит. С точки зрения системы это человек в зоне особого внимания и контроля. С точки зрения экономики – человек с очень скромной зарплатой, гораздо меньшей, чем зарплата курьера. С точки зрения аудитории – не всегда узнаваемый автор, потому что информационные потоки благодаря соцсетям и мессенджерам многократно увеличились и зачастую стали обезличенными. Журналисты уже не могут сказать про себя, что право написания текстов для информационных ресурсов принадлежит безраздельно им. Сейчас нейросети тоже пишут. Можно задать промт, вложить в него цифры, факты, и нейросеть выдаст готовый текст. Нередко он способен полностью удовлетворить запросы не слишком взыскательных редакторов, которые не могут платить большие гонорары за эксклюзив журналистам, у которых есть имя, опыт и свой неповторимый стиль. Та самая изюминка, креатив стоят по нынешним временам очень дорого, а денег у редакций, как правило, нет. Возникает соблазн вообще перепоручить выполнение творческих задач искусственному интеллекту и принять правила игры глобальных цифровых платформ, которые подсадили общество на эмоциональный контент.

– И в этом видится особая опасность.

– Эмоциональный контент – это биохимические качели. Вместо того чтобы дать возможность человеку осмыслить какой-то факт и написать развёрнутый комментарий, платформы нацеливают его на короткие эмоциональные реакции. Сформировался новый тип социума – подключённое общество. Это привело к слому базовой медийной модели, которая существовала на протяжении трёхсот лет, и даже появление телевидения и прямых эфиров не могло её поколебать. Пришел интернет, и скорость коммуникации многократно возросла. Вместо осмысленного текста, тех же писем-размышлений в редакцию, люди пишут короткие сообщения в сетях с использованием смайлов и эмодзи. Это приводит к редуцированию и упрощению коммуникации. Алгоритмы цифровых платформ вызывают у пользователя выброс дофамина или адреналина, превращая его в гормональный придаток происходящего.

При этом профессия журналиста остаётся необыкновенно популярной, окутанной романтическим ореолом. Молодым людям кажется, что это такой человек, который находится в эпицентре внимания, кричит в телефонную трубку «Алло, шеф, сенсация!», обедает со звёздами, ужинает с моделями и пишет свои заметки в уютном кафе за чашкой кофе. Но когда молодые люди действительно погружаются в профессию, происходит разрыв шаблона.

Эмпатия и профессионализм

– Антон Евгеньевич, когда я обсуждаю тему ИИ с коллегами, лица у них становятся непроницаемыми. Они отмахиваются: «Эти тексты читать невозможно!» Действительно, кто-то из великих сказал, что человек – это стиль. И есть блестящие строки Булата Окуджавы: «Каждый пишет, как он дышит». Не преувеличиваем ли мы значение искусственных языковых моделей в творческих профессиях?

– Дело в том, что мы не знаем всего потенциала нейросетей. Они довольно искусно занимаются имитацией разных авторских стилей. Я проводил эксперименты. Многократно уточняя задачу, добивался той или иной эмоциональности, ориентируясь на стиль всем известных публицистов. И отметил пластичность нейросетей, их готовность к персонификации разных вариантов. Мы сейчас говорим про журналистов. Но в таком же уязвимом положении оказываются представители многих профессий. В Китае уже сейчас ездят автомобили-беспилотники. И у нас на Крайнем Севере по некоторым трассам курсируют большегрузы без водителей. И это только начало. Посмотрите, что происходит с профессией переводчика. У меня есть знакомый переводчик-синхронист. Неимоверно сложная профессия, требующая максимальной собранности, идеального знания языка и огромной оперативной памяти. Он жертвовал многим, чтобы овладеть ею в совершенстве. Недавно корпорация Apple выпустила наушники за 50 долларов, которые с помощью телефонного приложения транслируют перевод прямо в ухо без участия посредника. Спрашивается, не отпадёт ли нужда в синхронистах? А психологи? Нейросети учатся строить модели персонального будущего. В беседе они могут делать скан твоей личности, задавать вопросы, многократно уточняя цели, надежды, мечты, а потом пошагово выстраивать оптимальную стратегию твоего поведения на перспективу. И возникает вопрос: не произойдёт ли передача управления обществом туда, в сферу искусственного интеллекта? Не начнётся ли разделение общества на тех, кому захочется сверять каждый свой шаг с предписаниями ИИ, и тех кто сохранит за собой привычку к самостоятельным поступкам без оглядки на искусственный мозг?

Но я всё же остаюсь оптимистом. Человеку нужен человек. Ему не нужна искусственность. Он эту искусственность чувствует на уровне подсознания. Поэтому нам так некомфортно общаться с голосовыми роботами и автоответчиками. Мы хотим сразу же отключиться. И нас, людей, можно понять: в этом ощущается какое-то неравенство. Мы хотим отклика на человеческую реакцию, а нас пытаются встроить в технический алгоритм. Люди сотни тысяч лет развивались в рамках модели живого общения, и нельзя одним щелчком пальцев всё это перевернуть.

Роботы-андроиды заменяют персонал в гостиницах, кафе, магазинах… Но сиделки в больницах останутся. Уже есть исследования медицинских ассоциаций, которые пришли к выводу, что их никто не сможет заменить. Когда человек находится в критическом состоянии, он роботу не будет рассказывать об этом. И не будет показывать ему фотографии внуков, делиться личными эмоциями, ожидать сочувствия.

Да, в ближайшее время мы увидим колоссальные изменения в профессиональных сообществах. Но кто же сможет сохранить в них свои позиции? Более того – стать незаменимым, несмотря на технический прогресс? Для меня ответ очевиден: те, кто вовремя поймет тренд на эмпатию. Именно эмпатия будет необычайно востребована как ресурс развития профессиональных сообществ. Люди будут идти к живым специалистам, потому что хотят видеть перед собой глаза, а не дисплей телефона.

– Но ведь это же справедливо и для журналистов. Обработку огромных массивов информации можно поручить нейросетям, а вот два других метода сбора информации – наблюдение и беседа – останутся прерогативой журналиста. Только он сможет написать репортаж с места события и очерк, в котором будет присутствовать личное отношение к герою.

– Я думаю, что для традиционных СМИ наступает время, когда они перестанут быть простыми агрегаторами новостей. Они должны будут выявлять и артикулировать потребности, которые есть у общества. А релевантность такого отклика невозможна без эмпатии. ИИ освободит их от технической рутины, но повысит значимость аналитической и творческой работы.

– Примером такого подхода может, кстати, послужить и это интервью. Ведь сгенерировать его невозможно без нашей личной встречи и той беседы, которая состоялась. И все-таки давайте проведем эксперимент. Загрузим фрагмент интервью в нейросеть и попросим написать заметку. Итак, пять секунд – и готово (с текстом можно ознакомиться в колонке справа). О результатах пусть судят читатели. И последний вопрос: какие вопросы вы будете обсуждать на конференции в МГУ?

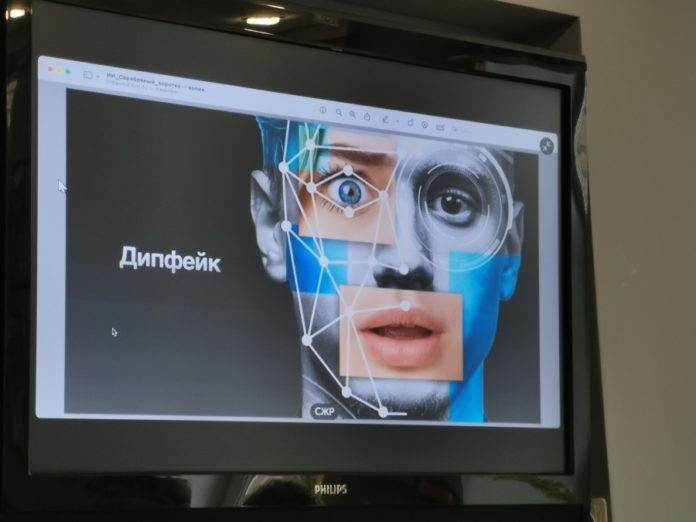

– Приятно побывать в главной кузнице медиакадров России. Здесь пройдёт международная конференция по актуальным проблемам интерактивных медиа. Будем разбирать важные темы. Инфовойны: почему они сегодня эффективнее, чем когда-либо. Почему вирусные фейки страшнее боевых дронов? Как работает это оружие и почему мы все невольные участники этих битв? Клиповое мышление: как TikTok «перепрошил» мозг целого поколения. Мы потребляем информацию как яркие, несвязные кадры. Что теряем? Способность к глубокому анализу или просто эволюционируем? И к чему это приведёт?

– Спасибо вам за беседу!

Беседовал Димитрий Соколов

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты