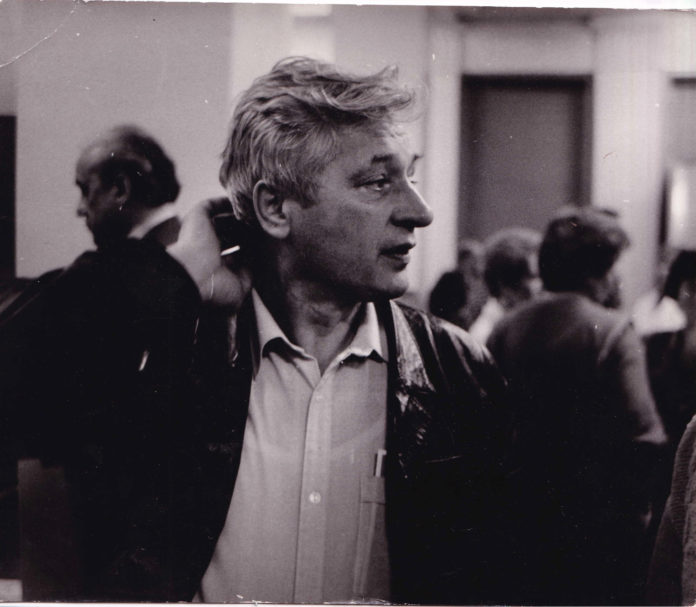

Валентин Сафонов писал газетные очерки о тех, кого хорошо знал

Начало жизни будущего писателя и журналиста Валентина Сафонова было достойно стать фабулой военного романа. Он родился в необычный день – 29 февраля, в 1936 году. Было это в рабочем поселке Сараи, где его отец, Иван Филиппович, работал бухгалтером.

В 1940 году отец был командирован в Белоруссию, в Высоко-Литовск – небольшой городок, расположенный в 30 километрах от Бреста. В семье Сафоновых было уже двое мальчишек – в 1938 году родился ещё один сын, Эрнст. Там, под Брестом, их и застала война , в которой они выжили, пройдя через концлагерь и партизанский отряд, где воевал отец. Обо всем этом Валентин потом напишет книгу. А ровно через 40 лет после начала войны в одном своем очерке все объяснит в одном абзаце: «Слушаю Александра Петровича ( А.П. Шатов – тракторист колхоза «Родина» Милославского района. И.С.) и думаю о нравственном опыте нашего поколения, раннее детство которого пришлось на грозные огненные годы. И не дивлюсь памяти Шатова, того, что отчетливо сохранила она те горькие дни. Мне было пять лет, брату – три, когда началась война. Все пережила наша семья – и бараки концлагеря, и лесные партизанские землянки. В то небывало тяжкое время мы, дети, каждодневно видели мужество взрослых – наших отцов и матерей, их готовность к подвигу и самопожертвованию. И наше поколение не могло не наследовать высокие эти качества».

После освобождения, в 1944 году Сафоновы добралась до родного поселка Сараи, где Валентин пошел в школу. Он хорошо учился, иначе не стал бы после окончания Витушинской школы учителем русского языка в 1954 году. Потом он был инструктором районного комитета ВЛКСМ и работал ответственным секретарём районной газеты «Колхозный путь». Начало журналисткой биографии Валентина Сафонова прервала служба в армии.

С августа 1955 года служил на Балтийском, а затем на Северном флоте, где познакомился с начинающим поэтом Николаем Рубцовым. И об этом Сафонов потом тоже напишет книгу. Когда Валентин увольнялся в запас в декабре 1958 года, он уже был специальным корреспондентом газеты Северного флота «На страже Заполярья». В это время он познакомился с работавшим в газете «Рязанский комсомолец» В.С. Кожемяко, который позже вспоминал: «Я помню, как поразил меня тогда Валентин Сафонов многосторонностью своего литературного таланта. Он был автором и публицистической статьи, и замечательного очерка, и прекрасных стихов…».

Потом был литинститут и начало писательской карьеры – вполне удачное. Но Валентин Иванович никогда не оставлял журналистику, которой был предан, как первой любви. Писал достаточно много и публиковался в разных изданиях – от «Рязанского комсомольца» до газеты ЦК КПСС «Правда». Недавно мне попала в руки папка с очерками Валентина Сафонова, опубликованными в 1979-1986 годах. Я внимательно прочитала все три десятка очерков. Теперь так не пишут. И дело не только в том, что написаны они великолепным, чистым русским языком. Кажется мне, что сейчас мало кто их журналистов демонстрирует в своих материалах такого рода искренность, какая была свойственна Валентину Ивановичу Сафонову.

Сегодня кажется очевидным, что конец 70-х – начало 80-х годов ХХ века – период глубочайшего кризиса советского общества, кризиса политического, экономического, и что особенно важно, духовно-нравственного. В обещанный в 1980 году коммунизм никто уже не верил, моральный кодекс строителя коммунизма себя дискредитировал именно внутри правящей и единственной в СССР коммунистической партии, растущий уровень жизни советских граждан (а он, действительно, рос) не исключал растущего социального неравенства и морально-нравственного уродства отдельных совграждан. Именно тогда Высоцкий пел: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята».

Писать в те годы очерки на морально-нравственные темы было не просто. Журналист, который собрал эту самую папку с материалами Валентина Ивановича Сафонова – а это был собственный корреспондент газеты «Правда» Владимир Швецов – признавался мне, что он так не умеет. А Швецов многое умел в журналистике.

Искренняя уверенность Валентина Ивановича в правоте своей позиции, основанной на коммунистических принципах, убеждала читателя, который ждал его очерки на страницах главной газеты страны. По большому счету Сафонов писал всего на две темы: о том, что он ненавидел, и о тех, кого он любил. Среди героев его очерков – множество земляков из родного Сараевского района. И очерки его – прежде всего признание в любви к родной, в детстве исхоженной вдоль и поперек земле.

Он хорошо знал здешнюю историю – давнюю и недалекую. И складно писал о ней: «В названиях здешних сел живет сама история. Борец – один из опорных пунктов на знаменитой засечной линии против татар. Сараи – отсюда, если верить легенде, и ходили на разбой золотоордынские завоеватели. Можары, упрятанные в глухомань лесов, занимались санным и тележным промыслом. Иные же наименования и перевода не требуют: Боголюбово, Телятники, Бычки…

При всей непохожести этих сел друг от друга было некогда в их облике и общее: нахлобучины соломенных крыш над избами, крапивные пустыри на месте порушенных подворий. Война беспощадно выбила пахарей и строителей, осиротив здесь едва ли не каждый дом. И послевоенные ненастья уводили многих за околицу – в город».

Об этом болело сердце писателя. Из очерка в очерк переходят его воспоминания и преклонение перед подвигом сараевских женщин, в годы войны заменивших мужчин на тракторах. Мы-то привыкли вспоминать бригаду Дарьи Гармаш. А таких бригад на Рязанщине было 158, напомнил в одном из своих очерков Валентин Сафонов, отдавая дань памяти женской тракторной бригаде Елены Степановны Уразовой из Сараевского района. Это она рассказала Валентину историю о том, как однажды приехал на их полевой стан первый секретарь Рязанского обкома партии Степан Никонович Тарасов. Он расспрашивал девчат о том, как им работается, рассказывал о положении дел на фронтах. А когда собрался уезжать, трактористки пригласили его пообедать с ними. Угощали гостя затирухой, которую варили из овса на присоленном кипятке. Секретарь разделил с девчатами их нехитрую трапезу. И вдруг Женя Машкова вынула из кармана завернутый в газету ломтик хлеба:

-Ешьте. Мы же видим, как вы устали. А мы молодые, нам нипочем…

«Тарасов поднялся из-за стола, отвернулся, и как-то странно дернулась его щека

– Девчата, – трудно вымолвил он, – вы сами не знаете, какие вы люди. Цены вам нет, девчата!

…Всем нам и понимать, и помнить надо: хлеб, которым сыты мы по сей день, замешан на неподъемной тяжести содеянного нашими матерями в годы войны».

Эта порода сельских жителей, глубоко преданных земле и не способных от нее оторваться, волновала Валентина Ивановича десятилетиями. Он выбирал эти судьбы из множества известных ему и не уставал рассказывать о них с гордостью и горечью – не умела страна ценить своих героев.

«В разгар жатвы был тот разговор.

– Обратите внимание: все Гаврики в поле, – сообщил председатель, засмеявшись.

Звали председателя Гавриков Иван Петрович, а в кабинах двух из шести комбайнов несли вахту его братья – Сергей и Владимир. Смеялся же председатель собственной незамысловатой шутке, а еще – от доброго настроя души: хлеб великаном уродился, солнце печет, комбайны гудят. И утро погожее, молодое, и братья сильны и молоды: старшему едва за тридцать перевалило, младшему – двадцать всего, мальчишка…»

И дальше – звонкий, вкусный рассказ о том, как прикреплялись к земле навсегда сельские парни, которым так просто было тогда, в 70-е годы прошлого века, уехать в город и жить там – с удобствами. Не поехали Гаврики в город, остались в Мордово, в колхозе имени Энгельса.

А вот другие братья – Аганины.

«На Рязанщине хорошо знают имя комбайнера Александра Аганина из совхоза «Сараевский». Орденоносец, делегат последнего комсомольского съезда, неоднократный обладатель приза имени Анатолия Мерзлова за рекордные намолоты зерна. Бок о бок с ним трудятся родные братья: Николай – шофер, Виктор – зоотехник. А нравственной опорой для всех, фундаментом, на котором росла и привязанность к земле, любовь к родному селу, стали опыт и биография старшего из четверки – Анатолия, когда-то рядового водителя, а ныне управляющего Галинским отделением совхоза».

Комсомольцу Саше Аганину мастерство работы на комбайне передавал Василий Андреевич Главин, Герой Социалистического Труда, первый тысячник на тесном рязанском поле. Прошли годы и Александр Аганин вспоминал в разговор с журналистом Сафоновым первую свою самостоятельную страду:

«Ходили в затонке тремя комбайнами. И один вдруг застрял из-за случайной поломки. Главин, которого нацеливали на рекорд и от которого ждали рекорда, тут же оставил свою машину и поспешил к товарищу. Поломка оказалась сложной, устранить ее понадобилось время. На рекордный намолот Василий Андреевич в ото день не вышел. А дело было в самом начале жатвы, когда положительный пример необходим как воздух.

– И ты знаешь, – говорил мне Саша Аганин, – я его Василия Андреевича, тогда ох как сильно зауважал. Славой своей поступился, а человека в беде не оставил».

Сараевский район – житница области. Так было, так есть и так, наверное, будет и дальше. На нее равнялись, о ней всей областью заботились, ею гордились. Но настал момент, когда что-то в районном могуществе надломилось, и план производства зерновых в Сараевском районе впервые за десятилетия был не выполнен. Случилось это в 1984 году.

«- План мы завалили с треском! – не без боли сказал знакомый председатель колхоза. За этими словами стоял непреложный факт: в нынешнем году план продажи хлеба Сараевский район выполнил менее, чем на 70 процентов». Так начинал свои размышления после жатвы прямо по следам событий Валентин Сафонов. И размышлял он, как литератор, за четверть века не пропустивший ни одной посевной, ни одной жатвы в районе.

Причин неудач было немало: пальцев на руке для перечисления не хватит. Накануне уборки к жатве были подготовлены 67 процентов зерновых комбайнов: из тысячи хлебоуборочных машин бездействовало более 300 ( обратите внимание на число комбайнов в сараевских хозяйствах в 1984 году. И.С.)

Для того, чтобы ремонт техники производить, нужна база: но не все хозяйства располагали мастерскими и мастерами. Кадров на селе вообще не хватало. А по мнению старейшего и заслуженного бригадира Александра Григорьевича Ишина, из школ в сельские ПТУ направляли самых бесталанных, самых ленивых ребят.

Лучшие и неленивые уезжали из деревни в город, и остановить их было невозможно. «Уходят из-за бездорожья, которое по многу раз на году отрезает от райцентра отдаленные и не очень отдаленные села и деревни. Да и в самом поселке Сараи, едва прольется дождь, за порог без резиновых сапог не сунешься».

А хлеб! Его в пекарне райцентра выпекают таким, что, не морщась в рот не положишь. И это в самом хлебном районе области! Жители окраинных в районе населенных пунктов ездили за хлебом по железной дороге в Тамбовскую область, в Моршанск. И не только за хлебом, за мылом, за сахаром, за галантереей. И это еще не все. Радио в районе молчало на двух с половиной тысячах радиоточек, месяцами бездействовали от 120 до 150 телефонов.

Разговаривал Валентин Иванович в дни жатвы с друзьями своими – комбайнерами Александром Аганиным и Василием Главиным. «И Главин, положив на стол тяжелые, испятнанные соляркой руки, сказал откровенно:

-Устал я, очень устал. Не знаю, как следующий год выдюжу.

На работе, такой, как жатва, человек устает. Это естественно. Неестественно другое: который год в совхозе «Сараевский» не могут подобрать штурвального лучшему комбайнеру области. Кстати, и его ученику тоже.Так каждый и работает за двоих. На износ».

Был в Сараевском районе и свой маяк – колхоз имени Коминтерна. Пионер многих славных начинаний в районе, колхоз этот в любых условиях не знал срывов, выращивал высокие урожаи, добивался высоких надоев и привесов. Сафонов писал: «На протяжении многих лет достижения колхоза имени Коминтерна служили не то что ширмой – надежным щитом, за броней которого укрывали зияющие прорехи и провалы в хозяйственной практике, в партийной работе целого района. Двадцать шесть колхозов, два совхоза, а размахивали – и не без гордости – знаменем, на котором красовалось одно-единственное поименование…Немудрено, что руководители иных хозяйств, да и рядовые труженики полей и ферм чувствовали себя не в своей тарелке. Лежачего, как известно, не бьют. Закон милосердия. Только не слишком ли много получалось лежачих при одном богатыре?»

Колхозом имени Коминтерна руководил Сергей Васильевич Бакулин. Валентин Иванович Сафонов знал его с детства. «С Сергеем мы в одной учились школе, и, хотя не стали друзьями, многое знаю о нем. Знаю, как рано он осиротел: отец погиб еще до Великой Отечественной – в схватке с белофиннами. Второй раз осиротел уже взрослым: умерла жена, оставив на руках у Сергея крохотного ребенка. В школе она, Клава, была моей одноклассницей – на редкость спокойная, душевная девушка. Красивый, черноглазый, цыганистый, как говорили о нем прежде в селе, был Бакулин страшен в эти дни. За него боялись: не начнет, как принято у иных, заливать горе из бутылки?

Не сорвался. Спасся работой. Люди вспоминают, как председатель спозаранку седлал мотоцикл, а в коляске уже сидел сын -едва различимый за козырьком ветрового стекла. Так и мотались вдвоем по полю, от бригады к бригаде».

Валентин Иванович много лет внимательно следил за достижениями колхоза имени Коминтерна и за личностным ростом его председателя. За тем, как решали вопрос кадров в хозяйстве, расположенном под боком у райцентра. Приняли тогда решение – строить жилье, обеспечивать им всех, кто желает в колхозе работать. Видел журналист и то, как год за годом росли результаты работы колхозников – надои, намолоты, привесы. А потом внедрялись здесь лучшие формы и труда полеводов на основе безнарядных звеньев. Настолько хорошо знал Сафонов о жизни хозяйства, что книгу написал о Бакулине. И Когда в 1986 году Сергей Васильевич Бакулин был удостоен почетного звания Героя Социалистического Труда Сафонов искренне радовался и написал о нем еще один очерк. А в нем вспомнил такой эпизод: «Кривские механизаторы приехали в соседнее хозяйство, чтобы помочь людям управиться с севом. И вдруг отказываются сеять…Причина такого непослушания лежала на поверхности: почва, в которую надо было бросать зерно, оказалась плохо разделанной – не пропаханная, спекшаяся земля, грубые неподъемные глыбы.

– Закладывать зерно в такую почву – значит, заведомо обречь его на умирание, – горячась доказывали они хозяевам. И подъехавший к месту происшествия Бакулин безоговорочно поддержал своих ребят. Сеяли уже по заново вспаханному полю, и жатва показала, как были правы кроминтерновцы: колос там, где его могло и не быть, вызрел тучный, тяжелый».

Таких историй про Бакулина и его команду Сафонов знал множество и потому поздравлял Сергея Васильевича от души. Он был из тех – самых родных для писателя людей, на судьбами которых он не уставал размышлять всю жизнь. А мы сегодня изучаем творческое наследие Валентина Ивановича Сафонова, как свидетельство эпохи, оставшейся в нашем общем прошлом. Хорошо, что оно у нас есть.

Ирина Сизова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты