№31 (6335) от 25 апреля 2025

Ещё один памятный Рубеж обороны скоро появится вблизи Рязани

В окрестностях Семёно-Оленинского – красота неописуемая. Овраги сменяются возвышенностями, петляет по полям речка Павловка. Если идти в гору, то можно разглядеть ленту Михайловского шоссе. Видно далеко, до самого горизонта. Сюда любят приезжать отдыхающие. Бродя по живописным лугам и косогорам, где волнуется ковыль, трудно представить, какие события разворачивались здесь в 1941 году.

Неприступная крепость

Наш проводник, житель Семёно-Оленинского, полковник Александр Николаевич Тихомиров останавливает машину возле крутого берега. И не догадаешься, что это вал искусственного происхождения. Так выглядят остатки эскарпа – противотанковой насыпи высотой до трех метров. В ложбинке неподалёку размещалась долговременная огневая точка (ДОТ). Буквально через каждые 50-100 метров на нашем пути встречаются следы оборонительных сооружений. Торчащая из-под земли ржавая колючая проволока тоже свидетельница тех грозных лет.

– Мальчишкой я здесь облазил всё. Конечно, в конце пятидесятых-начале шестидесятых годов прошлого века окопы, траншеи, доты выглядели намного внушительнее, чем сейчас, да и находок хватало. Как-то раз под кустом увидел краешек выцветшей огрубевшей кожи. Потянул и вытащил офицерский планшет, а в нём – карта с обозначениями на немецком языке. Под планшетом скрывался цейсовский бинокль. Мы так обрадовались, что побежали рассказывать о находке всем подряд. Но радость наша была недолгой: пацаны постарше ценную реликвию сразу же отобрали, и где эти вещи сейчас, никому не известно.

Находили в окрестностях и остатки мотоциклов. На них передвигалась вражеская разведка. Немцы стояли в 30 километрах от Рязани.

Всё выше и выше поднимаемся мы на гору. Доходим до приметной точки – берёзы, обозначенной на карте чёрным самолётом с фашистским крестом. Здесь врезалась в землю немецкая крылатая машина. По воспоминаниям местных жителей, осенью 1941 года в районе села Оленинское огнём из танкового пулемёта был сбит немецкий истребитель. По одной из версий, именно он был перевезён в Рязань и установлен в качестве трофея на площади Ленина.

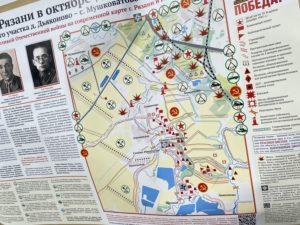

Карту-схему «Оборона города Рязани в октябре-декабре 1941 года на примере боевого участка деревня Дьяконово – село Мушковатово Рязанского района» составили Арсен Бабурин, Дмитрий Володин, Дмитрий Матюхин, Александр Тихомиров и Андрей Шевченко. Красный флажок указывает, что мы находимся на месте командного пункта, защищённого стрелковыми окопами, противотанковыми рвами и насыпями, минными полями. Мы на горе Высокой, 156 м над уровнем моря. Идеальная позиция для строительства укреплений. Места в низине простреливаются насквозь. Огнём из пушек легко накрыть колонну техники, если бы она двинулась по Михайловскому шоссе. Укреплённые огневые точки надолго сковали бы продвижение вражеской пехоты на десятках километров. Огневая поддержка батарей не дала бы танкам возможности подобраться к дотам близко.

– Эту гору я называю ключом к обороне Рязани, – говорит Александр Тихомиров. – Отсюда можно контролировать местность в радиусе около 20 км.

Добровольческий полк

К строительству оборонительных сооружений вокруг Рязани и внутри города приступили в середине октября 1941 года. Рязанский городской комитет обороны ставил задачу превратить Рязань в неприступную крепость. Немцы рвались к железнодорожным путям, к станции Рыбное, чтобы отрезать Москву от поставок оружия и продовольствия. Ежедневно 15-20 тысяч рязанцев, в основном женщины и дети, выходили на строительство линий обороны, вручную копали мёрзлый грунт. Сейчас можно только удивляться, как без экскаваторов удавалось вырыть километры противотанковых рвов, достигавших четыре метра в глубину шесть метров в ширину. За несколько месяцев было построено два рубежа – внешний (107 км) и внутренний (52 км), состоявших из окопов, ДОТов, блиндажей, противотанковых рвов и эскарпов.

– Укрепления предназначались на тот случай, если бы захлебнулось михайловское наступление, – говорит полковник Тихомиров. – Тогда наши войска отошли бы в этот укрепленный район и удерживали бы его всеми силами. К счастью, события развивались по плану командования. Части десятой армии генерала Голикова успешно развили наступление на Михайловском направлении, а здесь, на Семёновской высоте, оставались штабы и наблюдательные пункты. Высота имела стратегическое значение для обороны Рязани. В случае дальнейшего продвижения к городу немцы просто обязаны были её захватить, потому что оставлять у себя в тылу мощный укрепрайон было бы крайне опасно. Поэтому командование, комитет обороны основательно готовили эти позиции к отражению неприятеля. О гору Высокую, как о непреступную скалу, должны были разбиться волны ожесточённых атак гитлеровцев. Долгое время велись споры, считать ли Рязань прифронтовым или всё-таки фронтовым городом. Сейчас ясно, что он фронтовой, – продолжает Александр Тихомиров.

К 22-26 ноября врагом были захвачены многие населённые пункты Чернавского, Михайловского, Горловского, Скопинского, Чапаевского, Милославского, Захаровского районов. К началу декабря передовые части фашистов приблизились на расстояние 30 км от Рязани. Совсем осмелела немецкая разведка – мотоциклисты разъезжали по Рязанскому району, как у себя дома. Правда, эти вылазки заканчивались для них плачевно. В Стенькино роту разведчиков на мотоциклах накрыли миномётным огнём, часть лазутчиков уничтожили, а часть взяли в плен.

И всё же положение оставалось критическим. Значительные танковые силы врага уже сосредотачивались возле Михайлова. А регулярные войска Красной Армии начали подходить к Рязани только в конце ноября – начале декабря 1941 года. Почему же немцы медлили, оттягивали наступление? Наращивали свою группировку? Наверное, причина была не только в этом. Их смущал мощный оборонительный рубеж, прорвать который в случае достойного отпора нелегко было даже двум сотням танков.

Мы ещё раз окидываем взглядом холмы, по которым вьются, петляют небольшие углубления, бывшие траншеи.

– Недавно стали доступны военные документы немецкой стороны, – говорит краевед, член Совета регионального отделения РВИО, один из составителей карты Рязанского рубежа обороны Арсен Валентинович Бабурин. – В частности, авиаразведка сообщала своему командованию, что Рязань представляет собой глубоко эшелонированный рубеж обороны. Возможно именно эти донесения явились причиной того, что враг так и не решился на штурм города. Единственное, чего немецкие лётчики не смогли разглядеть с высоты, так это отсутствие регулярных войск на этих рубежах. К смертельным боям готовились две тысячи мужчин Рязанского добровольческого рабочего полка, вооруженных трёхлинейными винтовками, пулеметами и ручными гранатами. Построив десятки километров укреплений, Рязань, а вместе с Рязанью и Москву, кирками и лопатами отстояли простые мирные граждане. Конечно же, все они герои!

Белые тюльпаны

В дни начала контрнаступления под Москвой, 5 и 6 декабря 1941 года, Рязань испытала на себе самые ожесточённые бомбардировки. Фашисты не хотели смириться с тем, что для них закрывается возможность удара по столице с рязанского направления. Но было уже поздно. Красная Армия гнала немцев всё дальше и дальше, за пределы области, а Семёновская высота отодвигалась в тыл.

Сейчас эти земли частично распаханы колхозом, но много остатков оборонительных сооружений сохранилось. Но главное, что жива память. Теперь она обретает ещё более зримые очертания в виде топографических обозначений на карте-схеме. И не только на ней. Фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» под руководством полковника Александра Арестовича Мирзояна, при содействии администрации Рязанского района и Семёновского сельского поселения подготовил документы на присвоение поселению почётного звания «Рубеж воинской доблести».

На днях на центральной площади Секиотова, в Мемориальном парке, появился памятный знак в виде камня с мемориальной доской и надписью: «Осенью 1941 года в районе населённых пунктов Секиотово, Оленинское, Семёно-Оленинское, Никольское, Семёно-Никольское, Серовское, Дьяконово был возведён мощный оборонительный рубеж, не позволивший фашистским войскам захватить Рязань». Установку стелы профинансировал Фонд «Служу Отечеству» и краевед А.В. Бабурин.

С каждым годом Семёно-Оленинское и близлежащие населенные пункты посещает всё больше гостей. Местные жители строят для них домики для проживания, а предприниматели намерены возвести здравницу, очистить и благоустроить пруд. Здесь поблизости находятся древние курганы монголо-татар. Ну а смотровую площадку создала сама природа – это гора Высокая, или, как назвали мы ее в ходе нашего путешествия, Семёновская высота. Прогуливаясь по её склонам в мае, можно встретить островки цветов. Их никто не сажал. Белые тюльпаны выросли сами.

Димитрий Соколов

Фото и репродукция автора

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты