№83 (6387) от 07 ноября 2025

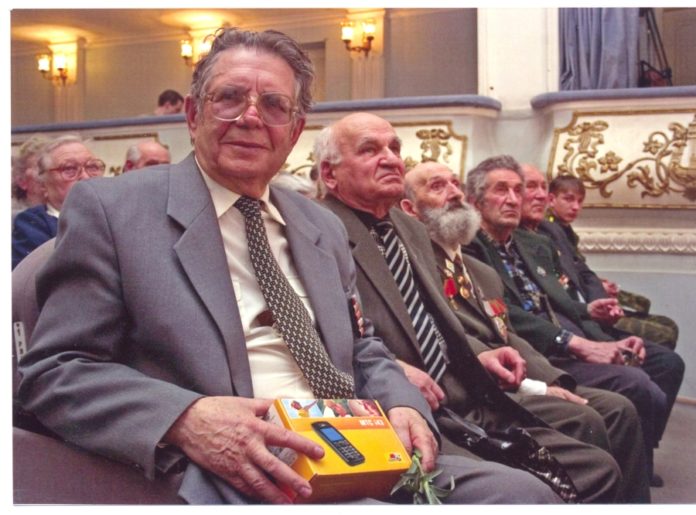

Журналист Геннадий Васильевич Карпушкин говорил и писал правду о войне от имени своих товарищей. Павших и живых

Геннадий Васильевич Карпушкин был страстным человеком – неутомимым спорщиком, неуступчивым полемистом, убежденным патриотом. При этом в повседневной жизни, на работе, в редакции, оставался добрейшим русским интеллигентом. А спорил самозабвенно. Особенно о войне.

Помню, как однажды мне довелось полемизировать с ним по поводу одного именитого писателя, прошедшего войну фронтовым корреспондентом. Ну, не нравился он почему-то Геннадию Васильевичу. И он так горячо отстаивал свою точку зрения (а разговаривали мы в троллейбусе), что не замечал заинтересованных взглядов вокруг. Заскучавшие пассажиры обратили на нас внимание. А Карпушкину было все равно. Он убеждал меня в своей правоте.

Имел на это право. Он-то в реку войны входил дважды, и не на время короткой командировки.

На войну, так на войну…

Теперь, когда с Геннадием Васильевичем уже не поговоришь, изучаю подробности его биографии по публикациям, коих в рязанских (да и не только в рязанских) газетах – не один десяток. По-своему уникальная получилась биография. Впрочем, она такая у многих парней из этого поколения – родившихся в 1925 году.

Поселок Красный – в 18 километрах от Шилова. Почему столь важно это расстояние, объясню позже. Обычная сельская семья: отец в городе успел поработать, воевал, был в немецком плену в Первую мировую, стал земледельцем, потом – бригадиром в колхозе, мама – член колхозного правления, два сына – Валентин и Геннадий.

Война позвала всех троих Карпушкиных. Валентин служил в 1941-м году в артиллерии, прикрывавшей от немецкой авиации Киев. Вышел из окружения. Погиб в 1943-м под Курском. Отца мобилизовали в 1942-м, после того как он поработал несколько месяцев на трудовом фронте – на железной дороге. Младший Карпушкин – Геннадий, окончив шиловскую транспортную школу, в сентябре 1942-го ушел на фронт добровольцем, прибавив себе пару лет. Причем, прибавил он их не в войну, а пораньше, когда хотел поступать в техникум. С техникумом ничего тогда не вышло. Пришлось ходить в школу-десятилетку за те самые 18 километров от дома.

Как его тогда взяли на учебу в Рязанское пехотное училище, и подумать страшно. Было в Генке росту 170 сантиметров, а весу – 51 килограмм. Хотя работал он летом в колхозе молотобойцем. Это говорит не о стечении обстоятельств, а о характере. «Взрослые меня взяли на войну, как в обоз», – напишет он потом.

Мечтали они с приятелем попасть в авиацию, а попали в Рязанское пехотное училище, которое тогда считалось одним из лучших, а значит, и суровых, строгих, в стране.

Впрочем, они и там не задержались. Через несколько месяцев отобрали его из числа курсантов на переформирование в 113-ю стрелковую дивизию, сформированную из ополченцев Москвы, на 1-й Украинский фронт, под Харьков. Изюм, Волчанск, Купянск, Рогань – знакомые нам теперь названия. В этих местах роте, в которой воевал Геннадий Карпушкин, пришлось противостоять немецким танкам в марте 1943-го года. Бой под селом Пятницким он запомнил на всю жизнь. Не один раз рассказал о нем в своих воспоминаниях и очерках. Потому что такое не забывается. Его вытащили оттуда и вывезли в тыловой госпиталь с раздробленной ступней и посеченным осколками лицом. «Это село, в которое по воле судьбы я вошел 17-летним мальчишкой, во многом еще с детскими представлениями о жизни, без особых зарубок на неискушенном сердце, и вышел из которого повидавшим бой, познавшим дыхание смерти солдатом с двумя тяжелыми фронтовыми метами», – напишет Геннадий Васильевич через полвека после той весны 1943 года.

Медаль за бой, медаль за труд

После лечения в Сталинабаде (так тогда назывался Душанбе) Геннадий Карпушкин получил шестимесячный отпуск, во время которого работал в родном колхозе. Иначе и быть не могло. Приехал в родную деревню, а там – одни женщины, старики, да подростки. И председатель колхоза – Настя Титкина, двадцатилетняя солдатка, муж которой пропал без вести на фронте. Пришел Геннадий в кузню, в которой работал два первых военных лета, а там тоже мальчишки. Пришлось взять в руки молот. Он работал в деревне полгода – так, как мог, там, где было особенно нужно. Не знаю, насколько этот факт редок для военных лет, но меня удивило то, что Геннадий Васильевич Карпушкин был награжден двумя очень похожими, почти одинаковыми медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд – лучше и не скажешь. Фронт его снова ждал. И награды еще будут – медаль «За отвагу», самая солдатами уважаемая, орден Отечественной войны 1-й степени.

В марте 1944 г. Геннадий Карпушкин был направлен в войска зенитной артиллерии, в 33-й танковый учебный полк самоходной артиллерии, в город Челябинск. По окончании учебы, осенью того же года, командир орудия тяжелой самоходки ИСУ-152 старшина Карпушкин вместе с другими выпускниками получил на Кировском заводе боевую технику. И они с удивлением наблюдали, как четырнадцатилетние подростки, беря в расчет буквально каждый сантиметр, загоняли на железнодорожные платформы 50-тонные махины. Самоходки выходили за габариты платформ, траки свисали с них на треть ширины гусеницы.

В следующей атаке обязательно сгорю…

Их 336-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк был отправлен на фронт в Прибалтику. Воевали они до самого последнего дня войны в Латвии, Литве, Эстонии, прижимая к берегам Балтики и добивая 300-тысячную Курляндскую группировку противника, огрызавшуюся из последних сил.

САУ – самоходные артиллерийские установки, вроде как тяжелые танки, которыми Красная армия обзавелась в необходимых количествах только во второй половине войны. ИСУ-152, в экипаже которой Геннадий Карпушкин был наводчиком, на фронте обрела звонкую кличку – «зверобой». Немецкое командование запретило своим танкистам вступать с ними в открытый поединок, хотя отличались «зверобои» на поле боя низкой маневренностью. Самоходки использовались на фронте, как штурмовые орудия, с расстояния в один километр они поражали любую цель. Их нельзя было использовать против танков. Но использовали. Об этом Г.В. Карпушкин рассказывал в своих воспоминаниях. В случае попадания снаряда в башню, горели САУ, как пороховые бочки. Экипажу разрешалось покидать машину только в случае, если она загорелась. Потому самоходчики считали не количество пораженных вражеских танков, а то, сколько раз горели они и остались живыми. Геннадию Васильевичу гореть не довелось. А вот комбат его Хаецкий горел шесть раз.

Бой после Победы

Война закончилась для Карпушкина в Прибалтике. До Берлина он не дошел и до конца жизни себе признавался, что вроде как не довоевал. Когда через несколько десятилетий после войны отправился Геннадий Васильевич в поездку в Берлин, первым делом пошел к рейхстагу и Бранденбургским воротам. Отец его где-то здесь побывал прежде, чем попал в госпиталь в Риге. А вот ему не довелось.

В день, когда Геннадию Карпушкину исполнилось двадцать лет – 9 ноября 1945 года – он стал участником праздничного парада в Таллине. С трибун на бодро шагающие советские войска посматривали английские союзники. В тот день Карпушкина отпустили домой. По ранению, вчистую.

Когда он пришел в свою деревню осенним днем, дома никого не было. Нашел ключ под доской крылечка, вошел в знакомые стены. Вскоре увидел как идут откуда-то мать с отцом…

Потом в его жизни будет комсомольская работа, учеба, журналистика. Но все время он будет думать и писать о войне. Будто бы от имени друзей своих, с войны не вернувшихся. Он стремился рассказать о пережитом какую-то только ему известную правду для того, чтобы войны больше не было. И яростно сражался против всякого рода фальсификаций военной истории. А Геннадию Васильевичу довелось дожить до тех лет, когда о войне стали врать. Он этого не терпел. И чувствовал приближение реванша со стороны поверженного ими в 1945-м врага. И предупреждал нас об этом. А мы, глупые, сомневались. Зря.

Ирина Сизова

Фото из семейного архива

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты