Более 200 рязанских журналистов были фронтовиками. Но те, кто работал в тылу, сделали для Победы все, что могли

Константин Симонов писал уже после войны, что военный корреспондент – это человек, бывающий на войне. И там, на войне, он – не самый главный, не рискует собой больше других. Но в годы той войны разница между фронтом и тылом стиралась – трудно было везде. И журналисты особенно остро это на себе ощущали.

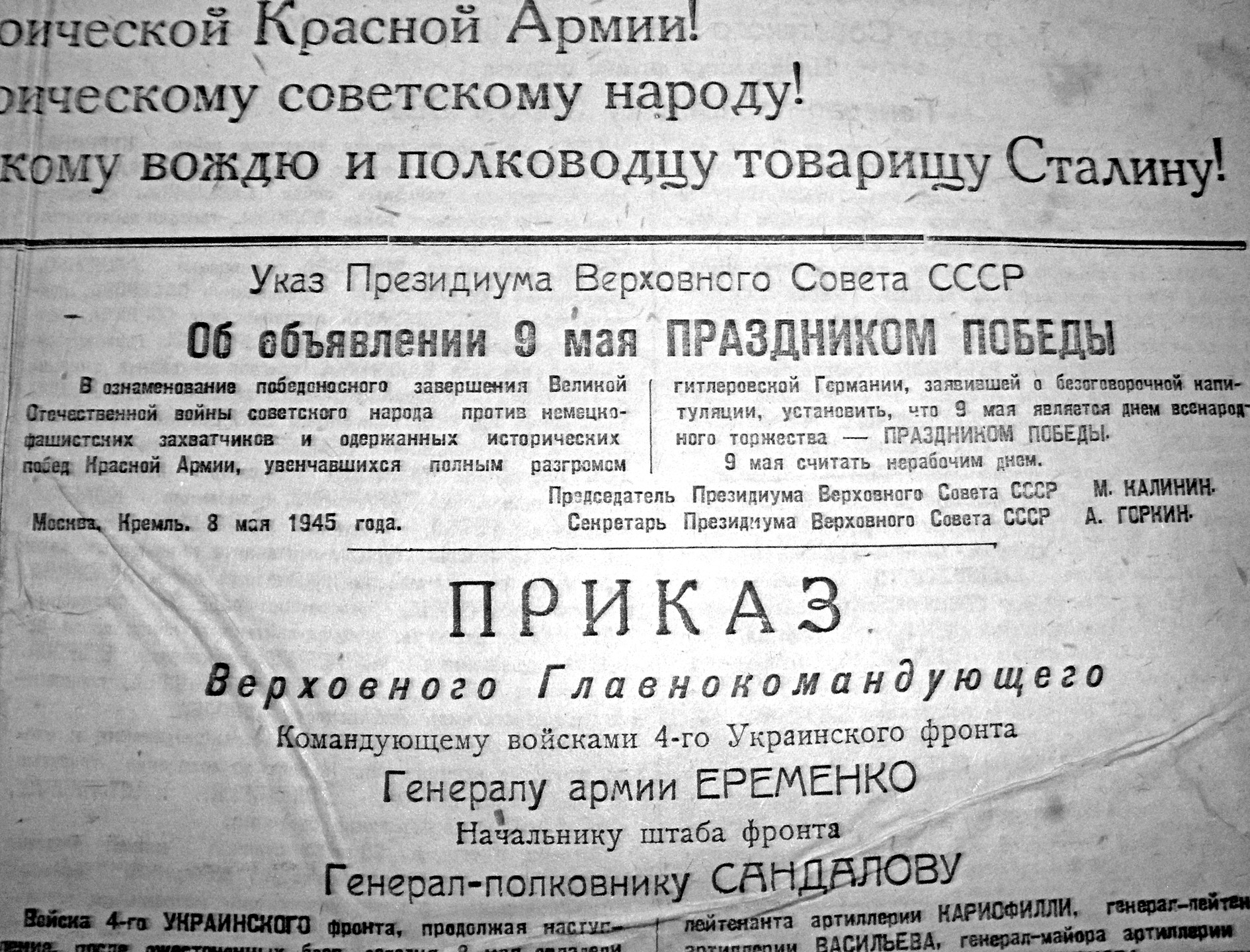

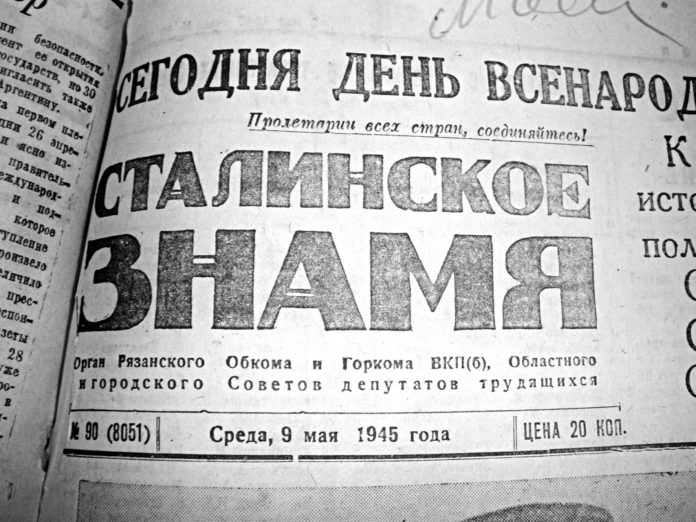

Уже 25 июля 1941 года бюро обкома принимает решение о сокращении объемов областных и районных газет: «Сталинское знамя» будет выходить три раза в неделю на четырех полосах и три раза в неделю – на двух. Комсомольскую газету «Сталинец» решено выпускать на 2 полосах, так же, как и все районные газеты.

Пройдет еще три недели и 20 августа будет решено слить «Сталинец» со «Сталинским знаменем», создав в областной партийной газете молодежную страницу. Издание молодежной газеты в Рязанской области возобновится только через десять лет.

А ну- ка, девушки, а ну, красавицы…

В аппарате редакции газеты “Сталинское знамя”, единственной в области, осталось с десяток журналистов. Редактора прислали из Москвы – бывшего сотрудника газеты “Известия” Ивана Афанасьева. Ответственным секретарем стал Артемий Адольфович Лукашиц (он запретил вслух произносить его отчество. “Называйте меня просто Артемий,” – говорил он). Заместителем редактора стал бывший редактор многотиражки завода “Рязсельмаш” Александр Девятов. Отдел пропаганды возглавила выпускница Рязанского пединститута Анна Чечнева, отдел культуры – Елена Карпельцева. Вопросами сельского хозяйства занимался бывший газетчик рыбновской редакции Иван Илларионович Васильев. Два литературных сотрудника – Иван Сережечкин и воспитанница МГУ Зоя Яхонтова. И единственный собкор по сасовскому кусту – Георгий Львович Цыганков. Вот и весь журналистский корпус в годы войны.

Фронт приближался к Рязанской области, областной центр становится сначала ближним тылом, а потом и вовсе прифронтовым городом – несколько районов Рязанской области оккупированы. Оккупация была краткой, но принесла массу разрушений, потерь, волнений. Мы почти ничего не узнаем об этих обстоятельствах из областной газеты. Там очень немного местного материала, все больше материалы ТАСС и центральной печати, сводки Информбюро. Понятно, что работа поредевшего редакционного коллектива перестраивалась на ходу, в ситуации военного положения, которое было установлено на территории области, его возможности ограничивались. Тем не менее газета работала. Вот как рассказывал об этом Михаил Саратовский, отдавший работе в редакции много лет:

Вместе с Еленой Карпельцевой и заместителем начальника городского отдела милиции Николаем Волковым идем по затихшим улицам Рязани. Город на осадном положении. Враг в тридцати километрах от областного центра.

На черных, точно пустых окнах белые бумажные кресты. То здесь, то там чугунные надолбы, противотанковые ежи. На каждом перекрестке и на площадях люди с винтовками и красными повязками. Едва различимы стены “Рязсельмаша”, деревообделочного, “Победы Октября”, кожевенного имени Октябрьской революции. Ни огонька вокруг. Я знаю, что там, за этими мрачными стенами, идет горячая работа. За станками – женщины, подростки, старики. Они изготавливают мины, гранты, бомбы, части к самолетам, шьют одежду, обувь. Для фронта, для нашей победы!

В ту ночь я познакомился с будущим редактором вначале “Рязанского комсомольца”, а затем областной партийной газеты “Приокская правда” Анатолием Прокофьевым.

По площади Ленина идут двое: высокий – в шинели с винтовкой через плечо и совсем еще мальчишка небольшого роста. На рукаве красная повязка.

– Патруль – отрекомендовался военный. – Ваши документы и пропуска. Об Анатолии Прокофьеве я слышал как об инициативном вожаке сельмашевских комсомольцев.

– Вообще-то я числюсь в батальоне истребителей вражеских танков добровольческого рабочего полка, – рассказывал Анатолий. – приходится заниматься ликвидацией последствий бомбардировок, воздушных налетов, патрулированием.

А было в ту пору бойцу рабочего полка семнадцать лет. С рабочего полка и начался его большой путь”.

В декабре началось контрнаступление Красной Армии под Рязанью. Первым освободили Михайлов. Вспоминает М. Саратовский:

“…Под вечер в редакцию вошел наш земляк специальный корреспондент газеты “Красная звезда” Константин Симонов. В полушубке, валенках. Задымил своей трубкой. Скупо рассказывал. А через несколько дней мы читали в “Красной звезде” его очерк “Дорога на запад” – об освобождении Михайлова”.

В декабре 1941 года в газете “Правда” появилась статья “Газета, оторванная от местной жизни”, в которой острой критике подвергнута рязанская областная газета “Сталинское знамя” – в ней не находят отражения вопросы местной жизни.

Реакция партийного руководства на критику в центральной печати понятна. Но понятно и другое: журналисты областной газеты просто еще не знают, как работать в новых военных условиях – что можно, а что нельзя, что дозволено, а на что наложено табу, как рассказывать читателям о том, что происходит на фронте и в тылу, как поддерживать связь тыла с фронтом через газету. Всему этому еще предстояло научиться.

А между тем, в стране нарастал бумажный кризис, связанный с выпускам большого количества фронтовых и дивизионных газет. Последствием его стало сокращение тиражей, объема и периодичности выхода местных газет. О районках разговор еще впереди, а «Сталинское знамя» с апреля 1942 года выходит на 2 полосах, тираж газеты сокращается на 15 процентов – с 50 до 42 тысяч экземпляров. В июле 1942 года штат редакции областной газеты сокращается до 50 человек, из которых 15 человек – технические работники.

В январе 1942 года от должности освобожден редактор И. Афанасьев, а в феврале редактором назначена Клавдия Александровна Позднякова. Начинается период активного продвижения на поприще журналистики женщин. Ведь большинство мужчин ушли воевать. В 1943 году в области выходило 45 районных газет. Из них 18 руководили женщины.

Беги за паяльной лампой!

В сентябре 1943 года в жизни тыловой Рязанской области происходит важное событие: после того, как область в результате давно небывалой засухи получила самый низкий за время войны урожай зерновых, от своих обязанностей освобождается первый секретарь обкома партии С.Н. Тарасов. Первым секретарем Рязанского обкома ВКП (б) избирается по рекомендации ЦК А.И. Марфин.

В своем последнем выступлении на пленуме обкома кроме всего прочего С.Н. Тарасов говорит и о газете «Сталинское знамя»: «Мы имеем за 8 месяцев 15 разных воззваний, по два обращения в месяц. Получается трескотня, а не большое политическое дело». Может быть, этот упрек в адрес редакции газеты и справедлив. Но не исключено, что критика звучит по инерции. Тогда, как и теперь: если у руководства что-то не ладится, значит и журналисты виноваты.

О чем писала областная газета в годы войны? Обо всем, что не запрещено цензурой. Нельзя было, например, написать о праздничном вечере в офицерском клубе. Потому, что таким образом раскрывалась дислокация воинской части. Упаси бог, упомянуть о месте расположения аэродрома или госпиталя – только номера воинских частей без географических названий. Обо всем остальном газета писала – о производственных успехах, о прибытии в город эшелонов с детьми и женщинами из блокированного Ленинграда, о подвигах наших фронтовиков, о сборе средств на строительство танков, самолетов и бронированных поездов.

Появлялись в газете критические материалы? А как же! Буквально на второй день пребывания Клавдии Поздняковой в должности в газете опубликована заметка “Бездушие” – в ней говорилось о бездушном отношении к семье военнослужащего. Фактов, изложенных в статье, никто не отрицал. Но обком обвинил редакцию в политической безграмотности. Почему? Газета, вместо того, чтобы показать конкретных виновников происшедшего и потребовать их наказания, “изложила материал так, что он может быть использован в интересах вражеской пропаганды”. Начинающего редактора решили не наказывать, лишь указали редакции и заместителю редактора на допущенную политическую ошибку. Но бюро обкома партии обязало Клепиковский райком ВКП (б) принять необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего, тов. Мешкиной Е. Это главное.

Ведущая тема газеты военных лет – Всесоюзное соревнование женских тракторных бригад, в котором побеждает бригада Дарьи Гармаш. Об этом коллективе писали в те годы много и не только в областной газете. Автором большинства заметок был все тот же Михаил Саратовский. Но и ему пришлось учиться по ходу дела.

Вот что рассказывала Клавдия Позднякова на одном из пленумов обкома партии в 1944 году. ” И в рыбновской, и в областной газете до сих пор толково не рассказано, как эта бригада, какими методами достигает своей выработки на колесный трактор. Поскольку мы этого не сделали, у нас получается много кривотолков… Почему получаются такие разговоры? Потому, что вокруг этой бригады нет соответствующих разъяснений, и не показано, как бригада добилась таких блестящих результатов в своей работе. Мы пытались это сделать, но получилось неудачно. Надо было рассказать о техническом уходе и о тех усовершенствованиях, которые придумала бригада. У нас нет таких специалистов, и у нас получился один конфуз. Наш работник сидел там неделю, изучал это дело, а потом написал так, что, когда трактор у Даши Гармаш остановился, то Коля Афиногенов бежит к нему со всех ног с паяльной лампой. Те люди, которые знают трактор, конечно поймут, что паяльная лампа не при чем, если трактор стоит. Но я тоже об этом не знала. А в результате долгое время, как только трактор останавливался, Коле Афиногенву кричали: “Коля, беги за паяльной лампой!”.

Бригада Дарьи Гармаш работала так, что стала лучшей в стране, а журналисты учились своему делу. Именно в годы войны их снова начали обучать профессиональному мастерству – на специальных газетных курсах и в Высшей партшколе. Журфак в МГУ откроется только в 1952 году. Для фронтового поколения журналистов война и стала их главным университетом.

Правильно осветила положение дел…

В годы войны, пройдя через испытания военной цензурой, постоянного и острого дефицита кадров, бумажного кризиса, газета научилась ставить острые вопросы и добиваться их решения.

Так в апреле 1944 года «Сталинское знамя» публикует материал под названием «Еще раз о техникуме в Варских», в котором рассказывается о состоянии дел в техникуме сельскохозяйственного строительства и в колхозном техникуме, практически, о развале учебной и воспитательной работы в них.

Когда статья рассматривалась на заседании бюро обкома партии, так было и сказано: «В результате безответственного и халатного отношения директора тов. Кислого и допущенной им бесхозяйственности техникум доведен до полного развала. Назначенный в 1943 году директор так и не принял полностью дела и имущество техникума, не провел инвентаризацию, не обеспечил сохранность имущества. Учебное и хозяйственное оборудование растащено и приведено в негодность. В неудовлетворительном состоянии – учебная и воспитательная работа, не выполняется учебный план, низка дисциплина учащихся и посещаемость».

Это тот редкий случай, когда публикация в газете получает одобрение со стороны партийного руководства: «Факты, указанные в статье, освещены газетой совершенно правильно». И далее: «Статья в газете правильно осветила положение дел в колхозном техникуме. По вине директора Арсенина техникум не подготовлен к учебному году. Газета правильно поставила вопрос о бесхозяйственности директора».

Интересно, что за годы войны доходность издания только повысилась, в смете на 1945 год планируемые доходы редакции превышают расходы уже на 911 545 рублей. Без малого миллион рублей редакция газеты должна была перечислить в партийный бюджет в победном 1945 году.

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты