№42 (6246) от 07 июня 2024

Среди друзей и знакомых поэта было немало рязанцев

Александр Сергеевич Пушкин был общительным человеком. В его близком окружении – сотни людей. Но немногих считал он друзьями, немногим доверял. Жизнь научила его усмирять собственный африканский темперамент и демонстрировать сдержанность в отношениях.

Потому не берусь утверждать, что все знакомые А.С. Пушкину рязанцы были его друзьями. Скорее, это были спутники, современники поэта, люди его круга. Вспомним некоторых из них в дни, когда вся страна отмечает юбилей русского гения.

Сюжеты и герои

Начнем с литературы. Пушкин мог считать себя первым русским профессиональным литератором, пытавшимся жить на доходы от публикации произведений. Среда, которую он считал уместной для себя, была больше литературной, чем аристократической. Хотя и среди аристократов Пушкин был своим – «водились Пушкины с царями».

Среди приятелей и друзей-литераторов он зачастую черпал темы, сюжеты героев. Александр Сергеевич легко делился сюжетами, подарил Гоголю истории про будущих Хлестакова и Чичикова. Одному из «архивных юношей», в будущем крупному чиновнику на дипломатическом поприще и члену Рязанской ученой архивной комиссии Владимиру Павловичу Титову Пушкин рассказал историю о чёрте, который ездил на извозчике на Васильевский остров в Петербурге. Прошло некоторое время и В.П. Титов под псевдонимом Тит Космократов опубликовал повесть «Уединенный домик на Васильевском». Вся московская и петербургская читающая публика судачила о том, что Пушкин, мол, написал бы эту историю лучше. Но ведь не написал же…А Владимир Титов, между прочим, повесть свою Пушкину читал и предложенные им правки принял, о чем писал в воспоминаниях.

Общеизвестно, что прототипом самодура Троекурова в незавершенном романе А.С. Пушкина «Дубровский» был рязанский и тульский помещик Лев Дмитриевич Измайлов – рязанский предводитель дворянства, генерал, сформировавший в 1812 году рязанское ополчение, богач, своенравный помещик. Его изуверства и прихоти стали общеизвестными и даже привели Измайлова к следствию и суду. Дело было громкое. От кого мог узнать о нем Пушкин? Например, от Степана Петровича Жихарева, рязанского дворянина, литератора, участника общества «Арзамас», в будущем сделавшего чиновничью карьеру и написавшего замечательные мемуары, в которых рассказывает, кстати, и историю про Измайлова.

Казалось, знакомство Пушкина с Жихаревым было мимолетным – юношеское общение в «Арзамасе», встречи в Петербурге после возвращения поэта из ссылки. Но в книге Б.Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором» приводится выдержка из донесения жандармского полковника Бибикова своему шефу Бенкендорфу, датированного ноябрем 1826 года: «Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно, дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома… бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева». Встречались они, общались, и в своих мемуарах Жихарев об этом не пишет, завершив их событиями 1819 года. А могучая фигура Кирилы Петровича Троекурова в «Дубровском» осталась.

Оленины – Полторацкие

Читаю одну за другой книги о Пушкине. Их у меня немало. И не устаю повторять пушкинское же: «Бывают странные сближенья». Таких странных сближений в кругу Пушкина немало. Может быть, сам круг потомственных дворян, в котором родился, рос и жил поэт, был настолько узким, что все они друг друга знали.

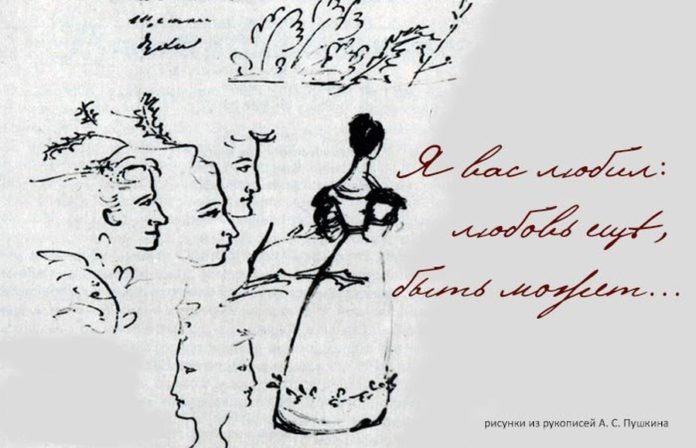

Две женщины, которым Пушкин посвятил свои лучшие стихи-признания в любви, были родственницами. Речь идет о двух Аннах – Анне Алексеевне Олениной и Анне Петровне Керн.

Мать Анны Олениной в девичестве звалась Елизаветой Марковной Полторацкой. Отец Анны Керн – тоже Полторацкий, Петр Маркович. Анны – двоюродные сестры, кузины. Семья Полторацких – огромная, разветвленная. У Анны Олениной и Анны Керн более двадцати тетушек и дядюшек. Крестным отцом Анны Петровны Керн был Дмитрий Маркович Полторацкий, имевший значительную собственность в Рязанской губернии.

Истьинский чугунолитейный завод в 1773 году перешел в собственность генерала Хлебникова. Его дочь, тоже Анна Петровна, вышла замуж за Дмитрия Марковича Полторацкого, и завод перешел к нему. Производил он проволоку, из которой на фабриках Полторацкого в Столбцах и Коленцах со времен Петра Великого производились иглы для шитья, булавки и спицы. Библиотека генерала Петра Хлебникова была крупнейшим книжным собранием в России. Ею пользовался Карамзин, когда писал свою «Историю государства Российского».

После смерти старших Полторацких всё их достояние – железоделательный завод в Истье, игольные фабрики и библиотека перешли к их сыну, Сергею Дмитриевичу Полторацкому, кузену Анны Керн и Анны Олениной. Он был неудачливым предпринимателем, но занимался исследованием истории русских периодических изданий. С 1824 года он публиковал свои статьи в разных журналах. Среди многочисленных работ Полторацкого особое место занимают статьи во французской прессе, которыми он стремился возбудить в иностранных читателях интерес к творчеству А.С. Пушкина.

Стесненные финансовые условия вынудили С.Д. Полторацкого продать библиотеку генерала П. Хлебникова Румянцевскому музею. Собрание это стало впоследствии составной частью Библиотеки им. Ленина (РГБ).

Анну Петровну Керн Пушкин видел еще до своей южной ссылки в доме президента Академии художеств, директора Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина. Там он часто бывал. Увидев юную белокурую Анну, Александр Сергеевич был настолько потрясен ее притягательной красотой, что не решился ухаживать за ней. Знакомство произошло во время михайловской ссылки в Тригорском, в доме Вульфов, также родственников Анны. Она не успела полюбить Пушкина, а он успел привязаться к ней и написал «Я помню чудное мгновенье». Они потом встречались, переписывались. И лишь стихи подтверждают глубину чувства, потрясение, испытанное поэтом. Листок со стихами Анна потеряла.

Итак, дом Алексея Николаевича Оленина в Петербурге, хотя сам Алексей Николаевич детство провел под Касимовом, в имении Салаур. Но теперь у него есть Приютино под Петербургом, доставшееся от жены – Полторацкой. Пушкин в этом семействе бывает, но не принят совсем своим. Анна Оленина моложе его на девять лет – золотоволосая, живая. Случается, что Анна переходит с Александром Сергеевичем на ты, и он очарован. Он собирался жениться на Олениной в 1828 году. Ему отказали. Он трудно переживал отказы вообще, а уж отказ от руки и сердца… Потом он напишет Олениной самые великие свои строки о любви «Я вас любил». Ничего нет выше любви, какую мужчина желает утраченной женщине – любимой быть другим. Изящная мудрость гения.

Дашков. Бронза

Дмитрий Васильевич Дашков, сын спасского предводителя дворянства, что в Рязанской губернии, стоял у истоков литературного общества «Арзамас» в 1815 году. Писал, переводил, сотрудничал в журналах. После окончания Благородного пансиона Московского университета работал в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Архивный юноша. С Пушкиным Дашков познакомился в детстве в доме его родителей и Василия Львовича Пушкина. Общались они в лицейское и послелицейское время – у Карамзиных, в «Арзамасе» и в петербургских литературных кругах. Дмитрий Дашков был старше Александра Пушкина на одиннадцать лет, но их дружбе это не мешало.

Дашков был образован, остроумен, слыл неутомимым и едким спорщиком. Высокий, смуглый красавец, сановитый и строгий, он редко улыбался, заикался, но был выдающимся оратором в своем кругу. При этом в обществе его знали как ленивого, высокомерного нелюдима. Такой вот противоречивый характер.

При всем своем свободолюбии Дашков сделал безупречную государственную карьеру, в 1832 году был назначен министром юстиции, держался на своем посту независимо и с достоинством.

В течение почти десятилетнего управления министерством юстиции он проявлял, как отмечали современники, «весьма живую и разностороннюю деятельность». Дашков, в частности, вынашивал идею введения в России гласного судопроизводства, создания адвокатуры. Именно при нём было открыто первое в России училище правоведения. Хорошо знавший Дмитрия Васильевича известный русский мемуарист Филипп Филиппович Вигель писал о нём: «Чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, но необычайная сила рассудка, коим его одарила природа, останавливала его в пределах умеренности». Пушкин называл Дашкова «бронзой».

Пушкина он всегда защищал, вступая в полемику и с Бенкендорфом, и с царем. Благодаря вмешательству Дашкова Александру Пушкину разрешили работать в архиве министерства иностранных дел над сочинением о пугачевском бунте. Они переписывались, встречались, вместе слушали новую комедию Н.В. Гоголя в доме Дашкова. Они дружили.

Дашков ненадолго пережил Пушкина и умер от туберкулеза в 1839 году. Сын его, Дмитрий Дмитриевич Дашков, был предводителем дворянства в Спасском уезде, известным прогрессивным земским деятелем и публицистом.

Других рязанцев – спутников пушкинской судьбы немало. Имена можно называть и называть. Но не будем заниматься простым перечислением. Что нам считаться? На веки вечные мы все теперь в обнимку на фоне Пушкина…

Ирина Сизова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты