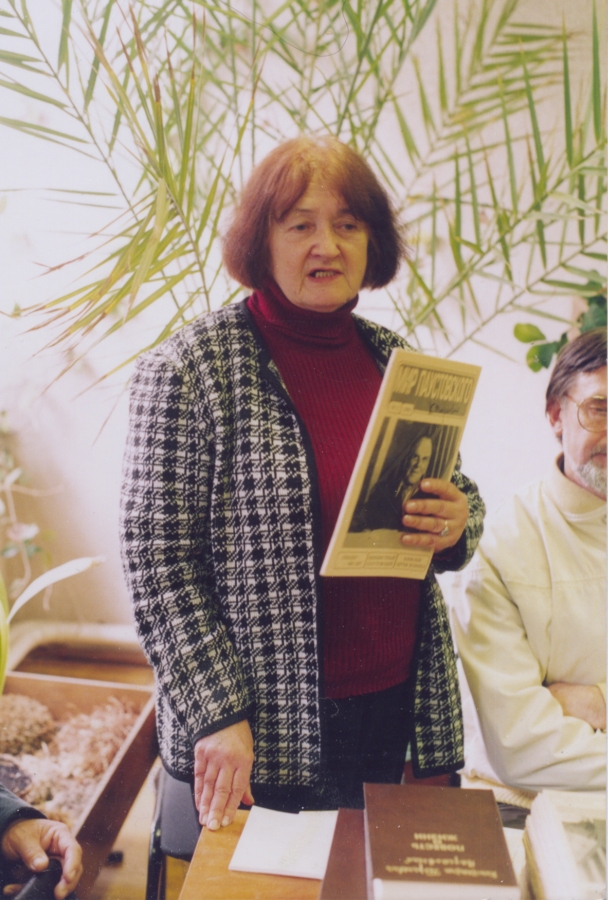

В это трудно поверить… не стало Ирины Константиновны Красногорской

Скажут: «Чего ж не верить? Возраст-то какой был? Почти девяносто». Однако есть люди, энергия которых с годами, кажется, не убывает. У Ирины Константиновны было для этого всё: писательский талант, эрудиция, необыкновенная работоспособность. Её книги есть в каждой рязанской библиотеке, а остались и неизданные. Едва ли не до последнего своего вздоха она сочиняла, редактировала, много читала. Оставаясь, между прочим, ещё и гостеприимной хозяйкой: придёшь к ней, она и чайком угостит, и каким-нибудь оригинальным салатиком.

– Что делаю? – переспросила она меня, когда не так давно я позвонила ей, и тут же с усмешкой ответила на свой вопрос: – За жизнь цепляюсь.

правильно: за жизнь стоит цепляться. Даже если как и у Красногорской, в ней бывали очень лихие моменты.

Сначала всё складывалось как нельзя лучше. Умница-красавица, она закончила Московский авиационный институт. Обладая несколько строптивым характером, не захотела работать в центре, а отправилась в Омск, где попросилась работать в «трудный» цех.

Когда же через несколько лет уже семейным человеком обосновалась в Рязани, то не искала лёгкой жизни и, наверное, не случайно была избрана депутатом горсовета (здесь мне почему-то вспоминается название одной из её долго не выходивших книг – «Свалить узурпатора»).

А потом – производственная травма, повлёкшая за собой серьёзные последствия и даже вопрос, особенно болезненный для неё как матери двоих сыновей: жить буду или нет?

Удалось выжить и не только: в своей жизни Ирина Красногорская обрела новое, глубокое дыхание. Им стало литературное творчество. Правда, это не было только результатом свалившейся на неё болезни. К сочинению прозы и стихов подталкивали простои на производстве – надо было чем-то себя занять.

Когда мы познакомились с Ириной Константиновной, она уже достаточно плотно вошла в писательскую среду, имела желание публиковаться в «Приокской правде». Как сотрудник отдела культуры, я была редактором её очерков.

Для экономии газетной площади нередко возникала необходимость их сократить, что всегда болезненно для автора…

– Вычеркивайте сколько хотите! – махнула однажды на меня рукой Красногорская.

А потом, когда я, оставаясь журналистом, получила возможность что-то художественное сочинять и публиковать, уже она становилась моим редактором и наставляла, что и как делать.

– Ну что же вы так скупо все подаёте, – выговаривала мне Ирина Константиновна, просматривая начальный вариант рукописи, из которой потом выйдет моя первая книга «Девушка из газеты». – Вы же были молодой, у вас, наверное, любовь случалась, так напишите! Если не было, так придумайте!

– Почему это не было? – возмутилась я. И развернулась…

Вот так и жили: она редактировала мои рукописи, я её. Иногда не соглашались, спорили друг с другом, бывало, что до конца так и оставались при своём мнении, потому что были разные. Но это не помешало нам стать близкими людьми, друзьями…

Она приходила ко мне в гости в рязанскую квартиру, приезжала и в мои родные Новосёлки, где я показывала разные наши «достопримечательности». Однажды во время деревенской прогулки ей позвонил сын Костя.

– Где я? – переспросила Ирина Константиновна и от души пожаловалась: – Тут Татьяна Ивановна заставляет меня перейти по мостику в две дощечки, а я боюсь! И всё же она не могла себе позволить не преодолеть этого препятствия!

Можно себе представить, сколько она всего преодолела (поиск спонсоров, активистов, авторов), когда в середине 90-х пришла идея выпускать областной литературно-художественный журнал для детей и взрослых «Утро». Меня она тоже втянула в это дело, я стала членом редколлегии, а также одним из авторов, опубликовав в самом первом номере рассказ «Малина». Я впервые написала о нашем сельском промысле, потому что раньше его ругали: он мешал колхозным делам. И написала так, как хотела.

Журнал «Утро» выходил несколько лет. Не знаю, сколько он открыл юных талантов, но он их точно открыл. А ещё мне запомнилось выражение удивления и счастья на лицах мальчишек и девчонок, когда на представлении нового номера они, получив в руки издание, почти сразу открывали его и видели свои рассказы, стихи, рисунки.

Не менее знаменательная веха в творческой жизни Ирины Константиновны – это детская школа искусств в селе Ермолино Кораблинского района, которую она вместе со своими талантливыми друзьями организовала.

И особая история – это две объёмные и интересные её книги, посвященные С.Н. Худекову: «Тень Никии в Ерлинском парке» и «Петербургский Фигаро и его звёздное окружение». Разве тут не подумаешь: как она всё успевала?

А ещё она, например, автор сборника исторических повестей о рязанском крае под названием «Серебряные колты». Прочитав его, известный ученый Георгий Вагнер написал Ирине Константиновне, что прежде знал её как хорошего прозаика, а теперь удивлен также её «ярким даром настоящего сказочника».

Вот и мой друг Святослав Васильевич Саломатин, когда однажды мы заговорили с ним о книгах Красногорской (он был также её другом, вместе со мной ездил к ней в гости в Соколовку), сказал про «Серебряные колты»: «Ведь о такой древности написано, а не чувствуешь ни одного фальшивого слова!»

Спустя много лет, когда его уже не было на свете, я вспомнила эти слова при Ирине Константиновне, и она встрепенулась: «Он так сказал? А почему же вы мне не передали?»

Для неё, оказывается, было важно услышать этот добрый отзыв. Хотя за свою жизнь разве мало она их слышала? И наград было много, и премий – всего здесь не перечислишь! Но отношение к писателям и обстановка в самой их творческой среде часто бывают непростыми.

«Тернистый путь» – так называется одна из последних, ещё не изданных книг И.К. Красногорской, в которой она рассказывает о себе. Да, путь в литературе был тернистым… Но достойным!

Татьяна Банникова,

член Союза российских

писателей, член Союза

журналистов России

P.S. На траурном митинге в день похорон И.К. Красногорской, 23 сентября, председателем регионального отделения Союза российских писателей В.Б. Орловым было высказано мнение, что в память об общественных и литературных заслугах Ирины Константиновны надо присвоить её имя филиалу 6-й городской детской библиотеки в Соколовке. Все присутствующие одобрили это предложение.

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты