Сегодня 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына

Великий писатель и нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын прожил в Рязани 12 лет, которые позже назвал счастливыми.

Последний раз приезжал в наш город в октябре 1994 года и пробыл четыре дня. Произведения Солженицына вернулись в Россию еще раньше. Некоторые издания, правда, уцелели и в годы гонений на него. В горьковской библиотеке не побоялись сохранить журнал «Новый мир» с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича». Там же в свое время не пустили под пресс пластинки с записями концертов Ростроповича, близкого друга Александра Исаевича, протянувшего ему руку помощи и вынужденного эмигрировать на Запад после государственной кары за свой поступок.

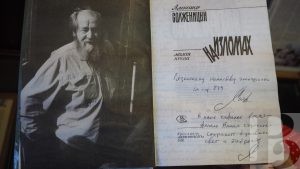

В конце 80-х – начале 90-х в Рязани начинают пробиваться первые ростки солженицыноведения. Появляются статьи в местной прессе. Первое крупное исследование «Александр Солженицын в Рязани. Литературная хроника» опубликовал в 1998 году литературовед Игорь Гаврилов. Книгу с дарственной надписью автора как большое сокровище показал мне при встрече Владимир Крылов, председатель Рязанского солженицынского общества, когда мы встретились с ним на Урицкого, 17. В этом доме, в угловой квартире на первом этаже, с 1957 по 1965 годы жил Александр Исаевич. Мы задумали с ним пройти по маршруту, который условно можно назвать «Малое Солженицынское кольцо». Оно примерно полкилометра в диаметре, что делает его почти идеальной пешеходной туристической тропой – от Дома на Урицкого мимо второй квартиры Солженицына на проезде Яблочкова, 1, далее через сквер имени Уткина – на улицу Циолковского, к Рязанскому колледжу электроники. Все эти места буквально дышат памятью о писателе.

Яблонька во дворе дома на Урицкого обнесена забором, мемориальная табличка извещает, что под ней Александр Исаевич работал над повестью «Один день Ивана Денисовича». Помню, как гостья из Китая, приехавшая две недели назад в Рязань на международную конференцию по наследию Солженицына, восторженно говорила журналистам: «Фантастика! Я и представить не могла, что на этой земле создавалась такая великая книга, как «Архипелаг ГУЛАГ», и «Иван Денисович» писался тоже здесь! В Китае они приобретают все большую известность – не только среди филологов-русистов, но и в среде интеллигенции, простого народа». Но больше поразила доцента Фунданьского университета Ли Синьмэй героиня другого рассказа Солженицына – Матрена Васильевна Захарова. Реальный человек, у которого квартировал Александр Исаевич, учительствуя в поселке Мезиновский Владимирской области. С нее и началось погружение китайского доктора филологических наук в мир произведений русского классика.

А я вспомнил, как вместе с Владимиром Крыловым мы путешествовали по местам рассказа «Матренин двор», как неприглядно выглядели местные деревеньки, где прекратила действовать торфодобыча и люди остались без работы. Стелился дым от горящих полей, в колодцах стояла мутная вода. Русло речки Караслицы больше напоминало небольшую канавку. А когда-то ее чистые воды вдохновили Солженицына на написание одной из своих «Крохоток» – «В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких…»

Точку в рассказе «Матренин двор» Александр Солженицын поставил в Рязани. Мир русской деревни он не идеализировал, знал ее изнутри. Писал о том, как поступили с Матреной ее же оборотистые земляки, и за всем этим повествованием мне слышался голос русского интеллигента, которому так неловко и стыдно наблюдать эту деревенскую хитрость и хваткость, проникшие после революции во все отношения нашей жизни. Но писал без злобы и осуждения, отстраненно, понимая, что мир на Матренах держится, а не на ушлых Фадеях, ищущих, где что плохо лежит.

Весь его голос – в защиту человеческого достоинства. Поэтому многими он не был понят. Как отстаивать и защищать то, что практически ушло из людей советской эпохи, переживших сталинский террор и партийно-комсомольские чистки? Как понять это в стране, где личность должна была раствориться в коллективе? Где десятилетиями жили по принципу: «Смолчишь – выживешь». Тот же знаменитый Иван Денисович. Кто он? Герой повести или, как говорили на лагерном жаргоне, – «терпила». Вроде бы страдалец, жертва тоталитаризма, каких большинство, а с другой стороны – порядковый номер Щ-854. Его участь – безропотно сносить удары судьбы, которая для таких, как он, пишется в кабинетах вождей.

…Он оказался неудобен и после возвращения в Россию, в 1994-м. Верхушка ждала совсем другого эффекта от появления опального старца в стране, где вовсю насаждались ценности дикого рынка. Думали, что он начнет вспоминать обиды на советскую власть и прославлять новые порядки. И вдруг услышали буквально с поезда: «Сегодня у нас не демократия, сегодня у нас олигархия, то есть власть ограниченного числа персон».

Либералы смолчали, но затаили обиду. Пустили в ход свою деревенскую хитрость: говори что хочешь, только не в микрофон. Им было удобнее, чтобы в Солженицыне видели не человека с обнаженной совестью, а икону. Чтобы вместо диалога осталось бездумное почитание образа советского мученика. Никого из них не интересовало будущее страны. Мысленный горизонт сводился к перспективам собственного быстрого обогащения. По России по-прежнему катилось «Красное колесо», только сменившее окраску.

– Вокруг писателя стали создавать политический вакуум, убрали с эфира передачи, где он выступал по наиболее острым вопросам современного устройства страны. Хотя их популярность зашкаливала, люди записывали их на магнитофон, – мы идем с Владимиром Крыловым дальше по Солженицынской тропе. Сквер имени Уткина не отмечен мемориальным знаком, но именно по этим дорожкам каждую зиму Александр Исаевич катался на лыжах с Натальей Алексеевной Решетовской. Встречаясь на аллеях, говорили друг другу «Круг сдал – круг принял». И однажды Наталья Алексеевна, остановившись, сказала: «Саня, я нашла название твоему роману – «В круге первом». И книга, которая в рабочих записях Солженицына именовалась просто «Кругом», была издана под этим заголовком.

Рядом со сквером, в тихом месте, высится уютный дом, где на первом этаже располагалась вторая квартира Солженицына. Он переехал сюда с Решетовской в 65-м. Дом пока не отмечен мемориальной доской, хотя общественность выступила с такой инициативой. Говорят, что у новых хозяев квартиры до сих пор хранятся многие вещи Александра Исаевича, а также деревянная конторка, за которой он работал стоя. Уцелел во дворе и капитальный гараж, где стоял «Денис-1», его «Москвич». Мы выходим на ул. Циолковского, к зданию колледжа электроники. Ему посвящен рассказ Солженицына «Для пользы дела» – о том, как ученики и преподаватели техникума пытались отстоять построенное ими здание, которое отбиралось для нужд оборонного предприятия. Внутри современного колледжа действует музей этого рассказа, с автографами Солженицына и его жены Наталии Дмитриевны Солженицыной, с личными вещами писателя, документами и фотографиями, по которым можно проследить его литературный и жизненный путь.

Точно подметил на прошедшей конференции солженицыновед Александр Сафронов: не только Рязань повлияла на Солженицына, он тоже изменил наш город, многообразнее стало его культурное пространство. Появился научно-просветительский центр по изучению наследия писателя, именная аудитория в РГУ им. С.А. Есенина, музеи в Рязани и Солотче, издаются книги краеведов, литературный альманах, школьники ведут исследования… Готовится к открытию большой литературный музей имени А.И. Солженицына, который Наталия Дмитриевна назвала Домом общей памяти, где сойдутся герои произведений и их прототипы, прошлое и настоящее, литература и судьба.

От рязанцев можно услышать: «Наш земляк Александр Исаевич». Прожитые им в Рязани 12 лет навсегда породнили писателя с городом. Неудивительно, что и вопросы обращены к «Исаичу» самые сокровенные. А если не к его книгам, то к супруге Наталии Дмитриевне, когда она приезжает в Рязань.

– Как вы считаете, в чем сегодня граждане могут видеть свою опору? – спросили ее на одной из встреч в библиотеке им. Горького.

Напомним ее ответ:

– В 1998 году Солженицын написал горькую книгу «Россия в обвале», где поставил вопрос: сохранится ли она как цивилизация при том ходе разрушительных реформ? И в одной из глав он сказал о трех вещах, дающих ему силы в трудные минуты. Эта триада такова: «Мой труд, мой дух, моя семья». Это то, на мой взгляд, чем мы должны жить, оставаясь каждый на своем месте. Не поступаться собственными убеждениями, не идти на компромиссы с совестью, жить не по лжи.

Это так перекликается с его «Молитвой», написанной в 1963 году! Уже начиналась травля журнала «Новый мир», на страницах которого просиял талант писателя. А в молитве появилась строчка: «Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты».

Вдохновенный труд, высокий духовный настрой и любовь будут нам опорой.

Над старым кладбищем Донского монастыря

сквозь век смятенья и раскола растёт заря.

И клён спешит свои страницы перелистать.

И воззывает Солженицын душой восстать

и навсегда, не угасая, жить не по лжи.

… И сердцем я цветов касаюсь, что так свежи.

Цветы могильные, живые стоят в слезах,

и меркнут капли дождевые там, в небесах.

Там, в вышине – покой и воля, а на земле

дыханье вечного конвоя в горящей мгле.

В летящей мгле, где солнце скоро взметнёт заря

над старым кладбищем Донского монастыря.

Владимир Хомяков, город Сасово.

Фото Евгения Каширина и Николая Ледовских

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты