№48 (5852) от 26 июня 2020

Все ради эффективности

Завтра все пытливые умы страны отмечают свой профессиональный праздник – Всероссийский день изобретателя и рационализатора. Он появился в календаре в середине 1950-х по настоянию Академии наук СССР. В Рязани есть много людей, которые трудятся для того, чтобы улучшить мир при помощи своих изобретений. Среди них есть как уже состоявшиеся ученые, так и студенты, которые делают свои первые шаги в науке.

Среди них – учащийся второго курса факультета вычислительной техники Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина Кирилл Анисимов. Сегодня он рассказывает о своей работе над перспективными технологиями, которой он занимается под кураторством наставников.

Мультиварка на нечеткой логике

Р.В. – Кирилл, вы находитесь еще только в самом начале обучения, которое у хорошего ученого длится всю жизнь, но уже можете похвастать собственными разработками. Расскажите о них.

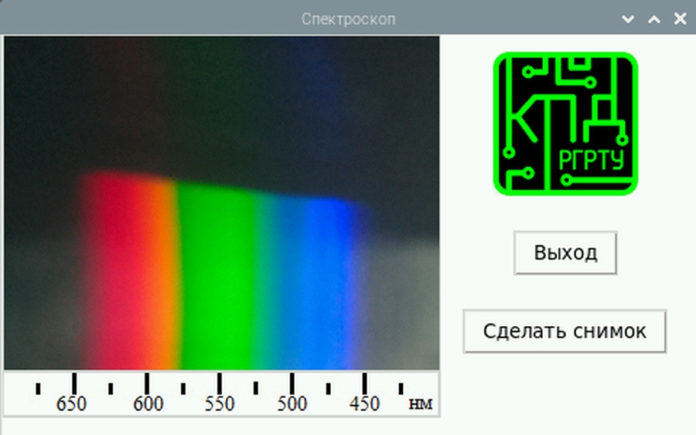

К.А. – Я разработал спектроскоп для нашего традиционного конкурса изобретений и новаций «КПД», а еще занимаюсь математической теорией нечетких множеств.

Р.В. – Темы звучат очень серьезно. Можно подробнее?

К.А. – Спектроскоп – это прибор, который позволяет разложить различный свет на его подробный спектр. На мой взгляд, эта установка будет хорошим учебным пособием для школьников и тех студентов, которые планируют работать в области спектроскопии. Это очень динамично развивающееся направление, в котором исследование материалов и веществ производится по анализу спектра их излучения. Профессиональные спектроскопы существуют достаточно давно, но мой вариант является простым, надежным и очень наглядным.

С теорией нечетких множеств все сложнее и гораздо интереснее. Сама по себе классическая математическая теория множеств позволяет точно классифицировать любой объект: принадлежит ли он к конкретному множеству или нет. Это имеет большое значение для автоматики и программирования, позволяет компьютерам самостоятельно описывать предметы по критериям «большой-маленький», «горячий-холодный», «легкий-тяжелый» и другим параметрам. А вот теория нечетких множеств – это совсем другой уровень. Она решает вопросы неочевидной принадлежности конкретного исследуемого предмета к конкретному множеству, потому что предмет может принадлежать множеству только в некоторой, частичной степени. Если объяснить просто, то такая математика сейчас работает в программах и процессорах самых последних поколений. К примеру, недавно появились автоматические стиральные машины, у которых есть только кнопка включения. Какой режим выбрать, машина решает полностью сама за счет анализа того, какие вещи в нее положили. Машина при помощи датчиков определяет вес ткани, ее состав, цвет, а затем все это анализируется в электронных «мозгах» с применением теории нечетких множеств. Она позволяет машине понять очень точно, с чем она имеет дело, даже если сигналы с датчиков будут недостаточно четкими или слегка противоречащими друг другу. Есть и мультиварки с такими же технологиями. Разработкой теории мне посоветовал заняться мой преподаватель с кафедры высшей математики – доцент Алексей Николаевич Конюхов. Мы находимся на стадии изучения возможностей теории и уже написали совместную научную статью. Потенциал этого направления очень большой. Он позволит технике стать еще «умнее» и надежнее.

Маятник – всему голова

А на кафедре «Автомобили и транспортно-технологические средства» рязанского филиала Московского политехнического университета делают ставку на прорывные технологии в механике, где даже сейчас есть области, у которых поле непаханое для изобретателей. Об инновациях, которые здесь рождаются, мы беседуем со старшим преподавателем кафедры и заведующим творческой мастерской 3D-моделирования и прототипирования Сергеем Стрыгиным.

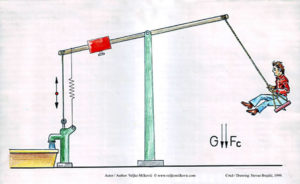

С.С. – Мы ведем большую работу по созданию и внедрению в повседневное использование гравитационных систем для приводных машин, – рассказывает Сергей Стрыгин. – В их основе лежат идеи и патенты двухмаятниковых конструкций сербского ученого Вилько Милковича. Потенциал этой ветки развития механической инженерии огромен. Такие системы позволяют резко снизить энергозатраты без снижения продуктивности, то есть повышается КПД до каких-то невероятных показателей. Приведу пример: всем знакома уличная колонка, которая выдает воду, потому что связана с трубопроводом под давлением. Так вот, такая же колонка-насос Милковича позволяет силой только одной руки поднимать воду с больших глубин из примитивных скважин и выдает хороший напор просто путем качания маятника размером с большой молоток. Это интереснейшие идеи, которые требуют развития. Если коротко, то двухмаятниковый механизм состоит из малого и большого маятников и исполнительного механизма, который связывает их определенным образом. Такая система позволяет накапливать большую энергию в простой установке, использует для этого дешевый и экологичный источник, а именно мускульную силу человека, и направляет энергию в нужном направлении с максимальным эффектом. Сам механизм прост, и там практически нечему ломаться. В примере с той же колонкой маятниковое решение позволяет набрать два ведра воды за минуту, то есть это ничем не уступает традиционной водопроводной колонке, напор воды в которой обеспечивается целой системой электромоторов и водонапорных башен. А здесь – просто скважина, маятник и совершенно автономный источник воды. Вот эту идею мы активно разрабатываем дальше. Есть идеи дополнить маятники-молотки нашим недавно разработанным ножным приводом, который изначально создавался для веломобиля и который позволит уже наполнить резервуар целого промышленного бака или водонапорной башни силами одного человека без каких-либо моторов и электроэнергии, причем еще и за непродолжительное время. Это как позаниматься на тренажере минут сорок: и для здоровья полезно, и нужная работа сделана.

Р.В. – Интересный подход к техническому развитию: вместо усложнения – упрощение и рационализация, вместо дорогих технологий – доступные. А какие еще разработки в таком направлении могут скоро появиться? Над чем вы работаете?

С.С. – В нашем активе патент на полезную модель с двухроторной машиной. Такая система позволяет совместить в одном устройстве насос и компрессор. Причем, что интересно, мы распечатали модель машины на нашем 3D-принтере сразу

в сборе, и, когда вытащили ее из принтера, она сразу была готова к работе. Таковы современные технологии, которые многое меняют и резко ускоряют темпы ведения разработок. И опять же в связи с уже описанными технологиями есть идея создания системы автономного снабжения частного дома. К примеру, можно превратить его в миниатюрную водонапорную башню, разместив бак на верхнем этаже. Затем закачивать туда воду мускульно-маятниковой системой, связанной с двухроторной машиной, вмонтированной в вертикальную трубу подведения. После этого, когда вода для хозяйственных нужд стравливается сверху вниз, роторная машина начинает работать в обратном режиме, но уже как электрогенератор, и вот вам пожалуйста – бесплатное электричество, которое можно запасти в аккумулятор. Если систему хорошо сбалансировать, то мы получим энергонезависимый дом. Но в отличие от обычных решений, он будет гораздо проще и доступнее устроен, с меньшим количеством «точек отказа», он почти не требует ремонта, да еще и смонтировать такую систему можно будет быстро и дешево где угодно.

Р.В. – Как подбираются кадры в вашу группу разработчиков?

С.С. – У нас работают все, кому нравится техника, создание чего-то свежего, открытие новых горизонтов. Старшие курсы, младшие, школьники, будущие абитуриенты, аспиранты – каждый вносит что-то свое. Порой бывают самые неожиданные и очень интересные идеи. Очень радует, что много талантливой молодежи может проявить себя, состояться в такой важной для человеческой цивилизации профессии, как инженер-разработчик. Это путевка в большую и интересную, а главное, полезную для себя и для общества жизнь. Мы же, со своей стороны, как руководители-наставники стараемся обучить ребят всему, что знаем, и вместе с ними узнавать все больше, открывать совместно новые возможности техники, порой просто прорывные. А связь с практикующими маститыми инженерами предприятий дает дополнительный импульс в учебе, работе и общем развитии.

Михаил Скрипников

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты