Объединились фронт и тыл, приближая Победу. Об этом – на примере семьи Малаховых.

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Уже немало написано о тех, кто воевал и трудился в тылу, а темы для рассказов не иссякают, потому что нет в нашей стране семьи, которую бы не коснулось военное лихолетье.

Семья Малаховых не стала исключением. О родственниках погибших и выживших в годы войны хорошо знают Герой России, Почетный гражданин города Рязани Михаил Малахов и его брат Анатолий, кандидат технических наук, полковник. В Книге памяти Рыбновского района упомянуты их отец, Георгий Дмитриевич, и его братья, Иван и Петр.

Иван служил танкистом, принимал участие в боях на Курской дуге. Он умер в военном госпитале. Петр вернулся с войны с незаживающей раной. Воевала и сестра мамы братьев Малаховых. Она прошла боевой путь с 1-м Белорусским фронтом, освобождала Кенигсберг…

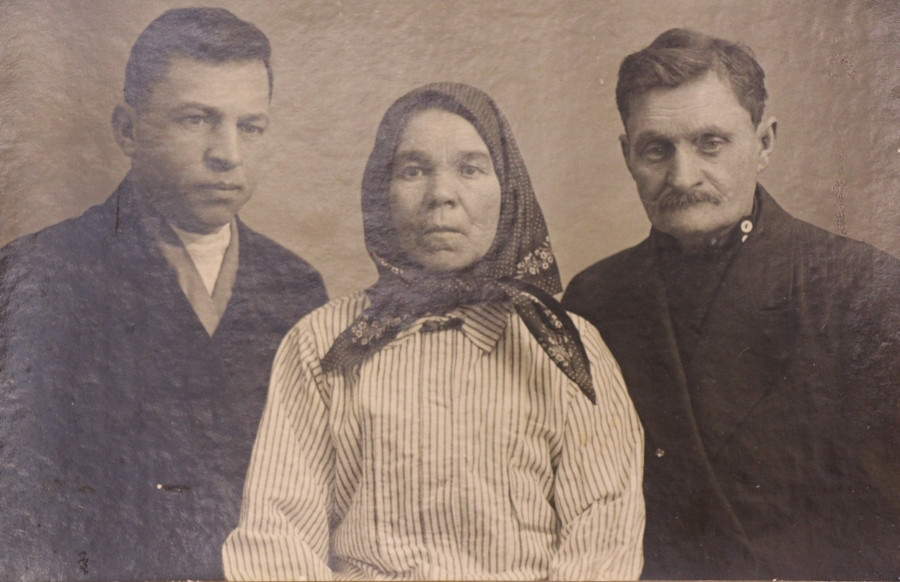

Историю боевого пути родственников-фронтовиков рассказывает Анатолий Георгиевич Малахов и знакомит меня с фотографиями из семейного альбома. Бережно хранятся снимки деда, бабушки, братьев отца… Фото красивого парня в военной гимнастерке и буденовке сразу привлекает внимание. Это отец Михаила и Анатолия.

Рухнувшие планы

– Папа родился после революции, в 1918 году, в крестьянской семье в селе Кузьминское Рыбновского района. В 17 лет он уехал в Москву, устроился работать учеником слесаря на производство. Со временем небольшое предприятие стало основой завода ЗИЛ, – уточняет Анатолий Георгиевич. – В 39-м отца призвали в армию. На этом снимке папа молодой, в первый год службы. Вспоминал, что помимо военной подготовки занимался комсомольской работой, спортом, любил играть в футбол. Я думаю, что его жизненная активность передалась нам, а теперь уже и нашим детям и внукам.

Планов у молодого бойца тогда было немало. Например, мечтал учиться в техническом вузе, стать инженером. Отец любил технику, хорошо разбирался в слесарном деле. Многое умел делать своими руками.

Школу молодого бойца прошел в 113-м зенитно-артиллерийском дивизионе 99-й стрелковой дивизии, в городе Перемышле. Там и остался служить.

Город этот исторически неоднократно переходил из рук в руки. Был то российским, то украинским, то польским. Интерес к нему определялся удачным географическим положением, наличием крупного железнодорожного узла. В начале Второй мировой войны в Перемышль вошли немецкие и советские войска. Зоны влияния разделялись рекой Сан.

Удерживали плацдарм, когда враг уже подступал к Киеву

С советской стороны здесь стали строить оборонительные сооружения – Львовский выступ. Предполагалось, что сеть дзотов по всей линии соприкосновения с потенциальным противником позволит долгое время удерживать оборону. Сомнений в том, что немцы нападут рано или поздно, у командования не было. Завершить строительство к июню 1941 года не успели…

– Отец хорошо помнил начало войны. 21 июня после обеда бойцы дивизиона сыграли с местной командой в футбол. Смеялись, обсуждали матч. Потом все было по распорядку: ужин, отбой. Обстрел с немецкой стороны начался в 4 часа утра. Мне попадалась информация, что командира заставы о начале обстрела предупредили перебежчики. Возможно, поэтому бойцы смогли быстро сорганизоваться, отбивали одну атаку за другой. Несмотря на шквальный огонь немцев, им удавалось держаться. Помощи ждать было неоткуда. Фашисты начали активное наступление по всей границе в сторону Минска, Киева. Мы с Михаилом слушали его воспоминания, представляли, как из артиллерийских орудий немцы били по парку, где стояла техника, по домам, в которых размещались командиры. Как угрожающе ревели двигатели самолетов, как отчаянно отстреливались красноармейцы…

В течение первой недели солдаты отбили нападение врага, перешли реку Сан и воевали с немцами уже на их территории. В мемуарах Жукова написано о том, как 99-я стрелковая дивизия героически сражалась с врагом, а после того как была взята в кольцо противником, с боями выходила из окружения. Есть фильм, который в подробностях рассказывает об этих событиях войны, – «Подвиг на границе». По мнению военных специалистов, 23 июня 1941 года красноармейцы сделали первый шаг по направлению к Берлину.

«В аду побывал»

– При отступлении отец попал в плен. В документах отмечается, что из плена он неоднократно пытался бежать. Ну а там известное дело: фашисты ловили, травили собаками, избивали, сажали в карцер, ставили к стенке. Отцу повезло – он выжил. Последнее место его пленения – концлагерь Дахау в районе Мюнхена.

Этот лагерь смерти приобрел зловещую известность, здесь пытки превратились в зверства, проводились медицинские эксперименты над заключенными, день и ночь дымили трубы крематория…

За несколько дней до освобождения Дахау в лагере вспыхнуло восстание. Увиденное настолько потом потрясло американских солдат, что без суда и следствия здесь были расстреляны около 500 охранников. После освобождения отец год находился в фильтрационном центре. После множества проверок вернулся на родину…

Бабушка Фекла Григорьевна

– Она не воевала, но терпеливо ждала своих троих сыновей. Она была семейным тылом, который так необходим каждому человеку. О встрече матери и сына нам ничего не рассказывали, а мы по молодости лет не расспрашивали, – продолжает Анатолий Георгиевич. – Фекла Григорьевна во время войны, как и все односельчане, трудилась в колхозе. Кроткая, мудрая, никогда не ругалась, верила в Бога, молилась. В селе когда-то тоже была церковь, но в Кузьминском храм отдали под клуб, а в Пощупове – под больницу. Она ждала вестей с фронта, ухаживала за больным мужем, а потом и за раненым Петром, у которого в груди была дырка величиной с кулак. Моя мама, Александра Афанасьевна, работавшая после войны фельдшером, приходила делать Петру перевязки. Рассказывала, что видно было, как легкое колышется. Петр умер в 1947 году. Всю свою жизнь бабушка вспоминала сыновей, которых отняла война, и тихо плакала. Ей было жаль «Петеньку и Ванятку», и нам было грустно вместе с ней… Она до конца дней жила с нами. Всегда находила себе какие-то дела по дому, следила за тем, чтобы все были накормлены. Мы относились к ней с большим уважением. Что касается нашего отца, то дальнейшая его биография – повседневный труд.

Жизненные примеры

В колхозе после войны его отец стал передовиком. Машин в колхозе не было. Во время уборочной страды на телегах возили хлеб на обмолот. Бригада Георгия Дмитриевича стала передовой, прославилась. Позже он стал шофером. Пригодились навыки вождения автомобиля, полученные во время службы в армии. В течение всей трудовой биографии Георгий Дмитриевич крутил баранку, но при случае подчеркивал, что вообще-то он слесарь, ведь эту профессию получил еще до войны на заводе. За всю шаферскую практику у него не было ни одного ДТП.

– У мамы был брат Иван Афанасьевич Ушаков, воевавший с японцами, орденоносец. После войны он окончил академию и остался на службе, – продолжает рассказ Анатолий Малахов. – Во время отпуска приезжал к нам в гости. Статный, красивый, веселый, с орденом Красной Звезды на груди. Мы сразу захотели стать офицерами, как и наш дядя. Я серьезно занялся спортом, закалялся. Отец и мама одобряли мой выбор. Миша от меня старался не отставать, хотя медициной интересовался больше. Возможно, потому, что мама работала фельдшером. Сначала в Кузьминском в стационаре, а когда переехали в Рязань, работала в поликлинике больницы им. Семашко. Миша всегда расспрашивал ее о работе. Он решил, что станет военным медиком. Поступил в наш мединститут. Дело в том, что в подростковом возрасте брат перенес серьезную травму колена. Наш будущий полярник долго лечился, лежал в больнице, едва не стал инвалидом… В институте он учился на военной кафедре (тогда в вузе она была) и окончил вуз лейтенантом.

Эстафета поколений

– С генами родителей мы получили упорство в достижении цели, не размениваемся на мелочи, стоически относимся к дискомфорту и любым трудностям. Примеров очень много, но это уже другая история, в которой немало наших побед с Михаилом, интересных, веселых и грустных историй, – завершает свой рассказ Анатолий Георгиевич. – Считаю, что во многом наши биографии состоялись благодаря семье, в которой нас приучили честно и ответственно трудиться, быть добрее к людям. Что касается любви к Родине, то это чувство особое. Словами его не передать, так как это не требует дополнительных объяснений и понимания. Просто это было, есть, и должно быть в других поколениях. Я продолжаю трудиться в Рязанском воздушно-десантном училище, передаю курсантам свои знания, а Михаил реализует проекты, связанные с сохранением исторической памяти о знаменитых людях земли рязанской.

Лада Петрова

Фото из архива семьи Малаховых

P.S. Беседа с Анатолием Георгиевичем Малаховым – не только воспоминания накануне Дня Победы, но и повод задуматься о важности семейных корней. У Малаховых этому придается большое значение. Эстафету памяти поколений перенимают дети, сохраняя и умножая знания о главном – о семье, родном крае, нашей большой стране.

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты