№11 (6315) от 14 февраля 2025

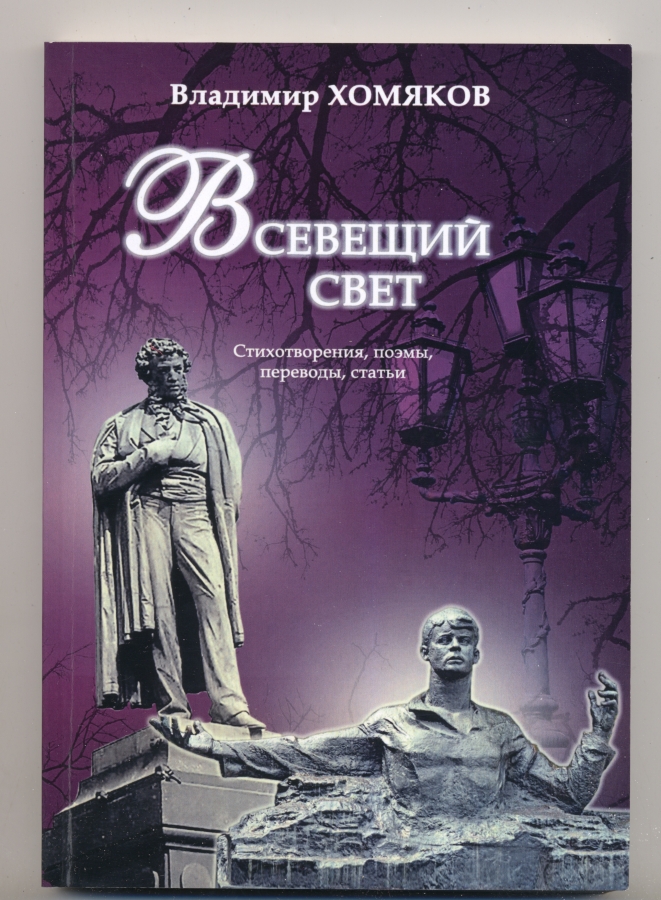

Завтра – круглая дата рождения этого известного в регионе и за его пределами замечательного человека. Совсем недавно член Союза писателей России, Почётный гражданин города Сасово Владимир Алексеевич Хомяков стал гостем редакции. Мы говорили с ним о жизни и литературе, о рязанской литературной среде и её героях. Владимир Алексеевич многое рассказал о своих творческих шагах и своих наставниках. Лично меня поразило: за два с лишним часа мой собеседник ни о ком не отозвался дурно – ни о живущих собратьях по перу, ни об ушедших. Это так редко сегодня. Ведь творческая среда, и писательская в частности, очень непростая. Секрет такого отношения к жизни и людям Владимир Алексеевич не утаил: «Люби прежде всего дело. Ему служи и им занимайся, в его интересах действуй. Вот и всё». И ещё одно личное замечание позволю себе. Испытания, выпавшие на долю этого человека, не озлобили его и не сломили. А это дорогого стоит во все времена, а в наши – особенно. Впрочем, как заметил поэт Александр Кушнер, «Время – это испытанье. Не завидуй никому».

Основные моменты нашего разговора с Владимиром Хомяковым предлагаем вниманию читателей.

– Могла бы ваша жизнь сложиться иначе?

В.Х. – Жизнь любого человека могла сложиться иначе. Возьмём известное стихотворение Сергея Есенина «Письмо от матери», написанное в 1924 году. Там есть такие строки: «Мне страх не нравится, / Что ты поэт, / Что ты сдружился / С славою плохою. / Гораздо лучше б / С малых лет / Ходил ты в поле за сохою». И далее: «…И при твоём уме – / Пост председателя / В волисполкоме». Родители хотят, чтобы их дети, что называется, «выбились в люди». Это вполне понятно. Я до десятого класса числился в неплохих учениках по математике, даже несколько раз становился призёром школьных олимпиад по этому предмету. И вдруг, почти в одночасье, судьба моя сделала крутой поворот. В конце февраля 1972 года я, будучи участником районной олимпиады по литературе, неожиданно для себя стал победителем этого творческого состязания и был направлен в Рязань, «на область». Тогда же во время прогулки ко мне внезапно пришли мои первые стихотворные строки: «Мне не надо покоя, / сердце рвётся в полёт. / Жизнь сказала: «По коням!» / Жизнь сказала: «Вперёд!» И с тех пор моя жизненная стезя повернулась в сторону поэзии. А на состоявшейся в марте 1972 года в Рязанском пединституте областной олимпиаде по литературе я так же непредсказуемо для себя занял третье место, став, можно сказать, бронзовым призёром. Этот успех меня окрылил, стихи складывались легко, я за пять недель, до начала апреля, преодолел путь, на который у иных авторов уходят десятилетия. И это не похвальба, а правда моей судьбы.

– Вы пишете не только стихи. Кто вы прежде всего: поэт? публицист? общественный деятель? литератор?

В.Х. – Отвечу на вопрос опять стихами. А поможет мне Александр Пушкин, который в своём произведении «Моя родословная» (1830) отозвался о себе так: «Я грамотей и стихотворец…» Вот таковым я и являюсь. Мне нравится рифмовать, и многие говорят, что у меня это получается. А литературная публицистика, к увлечению которой я пришёл, будучи студентом библиотечного факультета Рязанского филиала МГИК, это ещё одно крыло моей деятельности. Дополню только, что, имея два крыла, легче лететь.

– Насколько близка вам когда-то заезженная, а в последние годы редко всерьёз упоминаемая жизненная цель: «Поэтом можешь ты не быть,/Но гражданином быть обязан»?

В.Х. – Да, эти строки из-за частого употребления произносятся порою с ироническим оттенком. А жаль. Скажу одно: в наше очень непростое время известная цитата из стихотворения Николая Некрасова «Поэт и гражданин» крайне актуальна. Когда три года назад началась специальная военная операция, то в связи с этим судьбоносным для нашей страны событием произошёл резкий раздел в литературной среде. Единственной организацией пишущих авторов, практически безоговорочно вставшей в поддержку Российской армии, стал Союз писателей России, в котором ваш покорный слуга имеет честь состоять уже три десятка лет. При активном участии этой старейшей творческой организации выпущены десятки патриотических изданий, в том числе и антология «За други своя». Мои собратья по перу не только отправляют в зону боевого соприкосновения гуманитарную помощь, но и неоднократно выезжали туда с литературным десантом. Целый ряд членов Союза писателей находится на фронте, сражаясь и погибая за Отечество. А коли в силу немолодого возраста мы не можем принять участие в боевых действиях, то вместо нас уходят на войну наши дети. В их числе был и мой сын Антон, сержант Российской армии, доброволец, командир стрелкового отделения, посмертно награждённый орденом Мужества. Подвигу воина-героя посвящена моя книга «Сын встаёт над горестью земной», совсем недавно выпущенная саратовским издательством «Амирит».

– Какую литературу вы сегодня читаете и считаете настоящей?

В.Х. – Я в этом не оригинален. Со мной всегда книги Александра Пушкина, Сергея Есенина, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Глеба Горбовского, поэтические антологии ХIХ и ХХ веков. Произведения, размещённые в этих дорогих мне изданиях, я, вне сомнения, считаю настоящими. Часто обращаюсь к творчеству своих земляков: Евгения Маркина, Александра Архипова, Алексея Корнеева, Анатолия Сенина, Бориса Жаворонкова, Валентина Сафонова, Бориса Шишаева, Валерия Авдеева. Это мои наставники. Учусь у них до сих пор. Совсем недавно мне довелось прочитать «Рязанскую литературную тетрадь», размещённую в августовском номере за 2024 год международного журнала «Литературные знакомства», где напечатаны произведения почти всех представителей нашего регионального отделения Союза писателей России. И хочу сказать, что у меня в целом благоприятное впечатление от опубликованных здесь стихов и рассказов.

– В чём, по-вашему, первостепенное значение литературы? Должна ли она воспитывать?

В.Х. – И опять я буду традиционен. Первостепенное значение литературы я вижу в правдивом отображении жизни в художественных образах. Но добавлю, что такое отображение не обязательно должно иметь документальную основу. Есть произведения, относящиеся к жанру фантастики, которые порой бывают куда правдивее иных романов и повестей, написанных с натуры. Воспитательная же роль литературы заключается, по моему мнению, в том, что даёт читателю глубже познать свой родной язык, научиться точному употреблению слов. Но это относится в основном к лучшим произведениям, созданным до начала 90-х годов прошлого столетия. В настоящее время институт редакторов и корректоров фактически не работает или работает не совсем качественно. Я при подготовке своих книг к изданию надеюсь, разумеется, только на свои силы и знания.

– Как рождаются у вас стихи? Приоткройте нам эту тайну.

В.Х. – Опять-таки обращусь за помощью к классике. В 1940 году Анна Ахматова написала так: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда, / Как жёлтый одуванчик у забора, / Как лопухи и лебеда». Точные строки! Действительно, создание стихотворения почти непредсказуемо и бывает сложно сказать, что вдруг послужило поводом для создания того или иного произведения. Некоторые стихи рождаются мгновенно и на долгие годы. А над некоторыми, уже, казалось бы, готовыми, приходится работать несколько десятилетий. К примеру, стихотворение «Моя рязанская отчизна» было мной задумано в середине семидесятых, ещё во время армейской службы в Казахстане, написалось в октябре 1982-го, под впечатлением от первого посещения родины Сергея Есенина, села Константиново, а потом почти сорок (!) лет, что называется, доводилось до ума. Мечтаю, что удастся в нынешнем году принять участие в празднике, посвящённом 130-летию великого поэта, и прочитать эти стихи широкому кругу почитателей русской словесности.

– В вашей судьбе, как в судьбах очень многих людей, взлёты, радости и творческие озарения сменяются потерями, скорбными утратами. Что помогает вам достойно переживать трудные моменты и дает силы жить дальше?

В.Х. – В моей жизни действительно всякое бывало. Сердечно благодарен своим близким людям за то, что поддерживают меня в моём горе, не дают пасть духом. Во многом спасение, конечно, в литературной работе, которой я занят постоянно вот уже почти 53 года.

– На какого читателя вы рассчитываете? О каком, может быть, мечтаете?

В.Х. – Я рассчитываю на читателя вдумчивого, благодарного, образованного. И таковые есть в моём родном городе и округе. Отклики бывают зачастую самые неожиданные: думаешь, что никому твои рифмованные сочинения не нужны, ан нет – читают люди, останавливают при встрече, высказывают своё мнение. И приятно выслушивать светлые слова в свой адрес.

– О чём вы ждали от меня вопроса, а я его так и не задала?

В.Х. – Такой вопрос мог бы быть о деятельности Сасовского литературного клуба «Первая строка», созданием которого я стал заниматься сразу же после увольнения в запас, в конце мая 1976 года. Трудное это было дело: почти девять лет ушло на подготовительный период, и только в феврале 1985-го мы провели учредительное заседание клуба. Встречаемся, разумеется, в читальном зале нашей городской библиотеки № 1, участвуем во всероссийском Аверкинском фестивале, литературных чтениях, посвящённых Алексею Новикову-Прибою, всероссийском Есенинском и областном Маркинском праздниках поэзии, выпускаем новые стихотворные и прозаические сборники, активно публикуемся в столичной печати и альманахе «Литературная Рязань». В общем, жизнь продолжается!

***

Мой одинокий май…

Негаданно-нежданно

ударила беда,

потом ещё беда.

Два имени шепчу,

шепчу: «Антон и Анна».

То имена детей,

как Месяц и Звезда.

Мой одинокий май…

Клонюсь перед иконой.

Начертаны слова:

«Спаси и сохрани».

И повторяет их

мир юный, заоконный.

И значит, впереди –

желанные огни.

Мой одинокий май –

затерянное счастье.

И плата нелегка,

и память высока.

Я в небеса смотрю.

Окно раскрыто настежь.

И в комнате моей

кружатся облака.

Мой одинокий май –

сиреневые звёзды,

забывчивые сны,

пророческие дни.

Свой вечный черновик –

свои листаю вёсны.

И значит, впереди –

желанные огни…

***

Увидимся – и удивимся,

и друг на друга наглядимся,

пока тепло и не темно.

И вспомним, как по окской сини

шёл теплоход, высокий, сильный,

шёл теплоход «Бородино».

Какое гордое названье!

И в нём – «Отчизны призыванье»,

как Пушкин юный возгласил.

Ласкали волны берег жёлтый,

но, теплоход, куда ушёл ты,

виденьем белым просквозил?

Любовь порой с виденьем схожа,

и, может, этим нам дороже,

когда, по-пушкински легка,

сердец касается крылами

и превращает холод в пламень

её негромкая строка.

Всё было сказано когда-то,

не смочь, как Пушкин и как Данте,

такое нам произнести.

Но не грусти, не плачь ночами:

с тобою вечно мы в начале

неизъяснимого пути.

А что, увы, косноязычны,

так, в общем, к этому привычны

и наши грешные уста.

И потому молчанье – злато.

Мы пьём за всё, что в мире свято,

за то, что Небом жизнь объята…

Да будет чара не пуста!

***

Нами столько вместе прожито дней!

Вот и вновь растаял

мартовский снег.

– Моя кошка! – говорю я о ней.

А она мурлычет: – Мой человек!

И пускай под вечер мы устаём, –

не пролёживаем долго бока:

вышло утро – на зарядку встаём

и немного заморим червяка.

Я за дело, за работу сажусь,

чтоб запела, забурлила строка.

На свою подружку не нагляжусь:

до чего она в движеньях ловка!

Вот взлетит на подоконник

стрелой,

вот промчится воронёным коньком,

а не то – начнёт вертеться юлой:

всё с задором молодым, с огоньком!

И пока глаголю я о мирах,

и пока я отворяю слова,

мне мяучит, развалясь на коврах:

«Не грусти, на свете всё –

трын-трава!»

Завершаем мы раздумья свои.

Как мне пишется сегодня легко!

А потом гоняем вместе чаи,

нет, она, конечно, пьёт молоко.

А за окнами снижается свет,

а за окнами сгущается тень.

Остывающему солнцу вослед

улыбнёмся: «До свидания, день!»

Утро будет, как всегда, мудреней.

Так, в согласье, коротаем свой век.

– Моя кошка! – говорю я о ней.

А она мурлычет: – Мой человек!

Беседовала Людмила Трухина

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты