Ликвидаторы работали, не щадя здоровья и жизней

35 лет назад, 26 апреля, в 1 час 24 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Масштабы катастрофы сразу определить не удалось. Никто не мог понять, полностью ли разрушен реактор РБМК-1000. На борьбу с огнем были стянуты пожарные. По тревоге подняли солдат-срочников близлежащих воинских частей. В три часа ночи они встали в оцепление в непосредственной близости от объекта. Среди бойцов было 38 рязанцев. Почти никто из них не дожил до наших дней.

Уже потом специалисты посчитали суммарный выброс радиации из полностью разрушенного реактора – не менее 50 миллионов кюри, что равноценно 500-м атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки. Но мгновенной и правильной оценки обстановки не последовало. В Киеве как ни в чем не бывало готовились к проведению первомайской демонстрации, в Припяти люди свободно ходили по улицам. А на ликвидацию аварии сразу же отправили не специалистов в костюмах высшей химической и радиационной защиты, вооруженных знаниями и дозиметрами, а простых граждан со всего СССР – токарей, железнодорожников, милиционеров, пожарных, солдат срочной службы…

Экспертные комиссии называли разные причины взрыва. Виктор Боборыкин, председатель правления областной организации «Союз «Чернобыль», разделяет мнение тех, кто объясняет скачок мощности реактора ошибкой в техническом эксперименте, который и привел к трагическим последствиям.

– Граждане, мобилизованные военкоматами, знали, куда их направляют, в документах писали: «Годен для прохождения службы с повышенным радиационным фоном», – говорит Виктор Федорович. Он был среди тех, кто мужественно принял повестку с красной полосой и явился на призывной пункт. Ему предстояло провести в опасной зоне 130 суток и выполнять работы по дезактивации зараженной местности. Награжден орденом Мужества и благодарностью Патриарха Московского и всея Руси.

– Что у нас было из средств защиты? Рукавицы, бушлат, респиратор типа лепесток, прорезиненные сапоги, – вспоминает ликвидатор аварии, рязанец Анатолий Панкратов.

Анатолий Михайлович Панкратов

В звании сержанта запаса с 19 марта по 25 апреля 1987 года принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Выполнял работу по укладке железнодорожных путей, прилегающих к третьему и четвертому энергоблокам станции, в районе зараженного «рыжего леса». Награжден орденом Мужества.

– Территория в радиусе 30 км от станции называлась зоной отчуждения. Там нельзя было находиться никому из гражданских из-за повышенного уровня радиации. Мы в этой зоне жили и работали, там размещался наш железнодорожный батальон. Сейчас смотришь, кто же из нашей братвы уцелел. Примерно 60 процентов людей нет в живых.

– За три месяца, проведенных в зоне отчуждения, у нас один раз брали кровь на анализ. Никаких лекарств, препаратов, смягчающих воздействие радиации, ни разу не выдавали, – говорит Николай Конев, бывший фрезеровщик завода «Красное знамя».

Николай Дмитриевич Конев

По заданию Правительства СССР был призван на сборы по ликвидации аварии на ЧАЭС с 19 июля 1986 года по 14 октября 1986 года. Выполнял работы по расчистке крыши реактора. Награжден орденом Мужества.

– Защитная экипировка была преимущественно самодельная. Свинцовые пластины, резина со свинцом в несколько слоев, общим весом килограммов сорок. Задача была не просто сбросить с крыши остатки графитовых стержней, но и добежать до выхода с крыши, не упасть и не остаться там больше минуты, иначе – смерть от переоблучения.

Перед выездом на станцию ликвидаторам выдавали для приема только йодистый калий.

– Да и то не сразу начали его выдавать, – говорит Владимир Тарасов. – У нас эти таблетки появились примерно с августа 1986 года, то есть спустя четыре с лишним месяца после аварии.

Владимир Иванович Тарасов

В 1986 году, будучи сержантом запаса, принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 3-й зоне опасности. Обеспечивал вывоз радиоактивных отходов на четвертом энергоблоке. Как профессиональный медработник совмещал работы по дезактивации с приемом пациентов. Награжден орденом Мужества.

– Диагноз «острая лучевая болезнь» ставить было запрещено. Где наблюдался ожог слизистой гортани, писали «ангина». Где последствия переоблучения – «ОРВИ» или «гастроэнтерит». Мне, как старшему группы, выдали дозиметр. У других ликвидаторов какие-либо приборы, контролирующие уровень радиации, отсутствовали. Когда у людей после переоблучения начиналась рвота, их оставляли в стационарах.

Согласно действовавшим правилам, в зонах повышенной радиации на каждом человеке должно было быть пять дозиметров. Два на коленях и три на туловище.

– Но сначала дозиметры отсутствовали вообще. Их не было ни у солдат срочной службы, ни у «партизан» – так называли военнослужащих запаса. Позже стали выдавать по одному на группу из 10 человек, – говорит Валентин Евкин.

Валентин Валентинович Евкин

В 1987 году был призван на выполнение правительственного задания и более трех месяцев работал в зоне Чернобыльской АЭС. Служил главным радиологом. Награжден орденом Мужества.

Не имея индивидуальных накопителей, люди не знали о суммарной дозе полученной радиации. От этих цифр зависела ротация ликвидаторов. Однако быстрая смена состава означала дополнительный призыв гражданского населения. Военкоматы и так стояли на ушах. Прибывшие на ликвидацию аварии задерживались в опасной зоне больше положенного времени. Потом правительственным распоряжением предельно допустимый уровень облучения повысили. Подправили цифры в отчетах. Но обмануть можно себя и начальство. Дополнительные рентгены стерпит бумага, но не человеческий организм.

– Я могу точно сказать, что все из нас получили дозу, намного большую, чем обозначено в учетных документах. Как только цифры подходили к красной черте, их начинали занижать. Когда ликвидатор получал критическую суммарную дозу радиации, его отправляли в более «чистые» места, в так называемую нулевую зону, в которой фоновая радиация все равно была в тысячи раз больше, чем у нас в обычной жизни. Да и где они были – эти чистые территории? Техника фонила, радиационные карты местности объектов долгое время не обновлялись. В течение нескольких часов радиационный фон мог меняться локально, но это не фиксировалось. Не было квалифицированных специалистов, способных измерять радиационный фон. Поэтому мы людей инструктировали: не стойте на одном месте, передвигайтесь. Так больше шансов не попасть под смертельно опасный луч, который испускает какой-нибудь предмет, сгусток грязи и пыли.

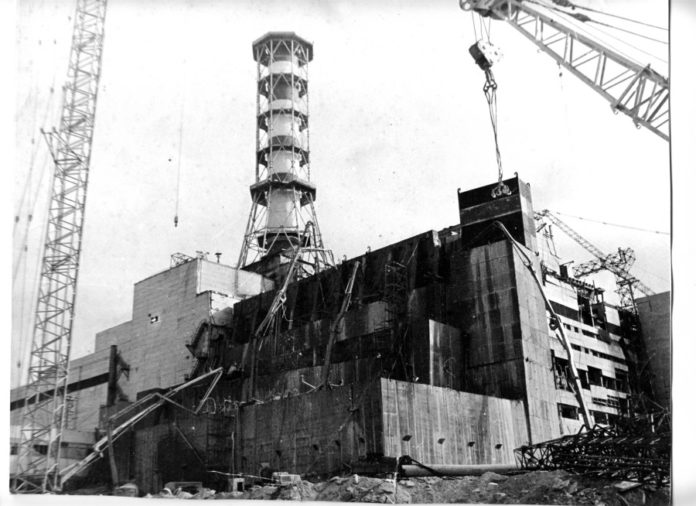

Этот снимок четвертого энергоблока, над которым возводят саркофаг, Валентин Евкин сделал на свой фотоаппарат. Он увез из Чернобыля не только фотографии, воспоминания, дозу облучения, сделавшую его впоследствии инвалидом, но и чувство гордости за людей, которые были рядом:

– Ни разу я не услышал ни от кого слов отказа, страха, нежелания идти туда, куда направляло командование. А это были подчас очень страшные места, в непосредственной близости от реактора. Все было как на фронте. Команда «В атаку!» – и люди поднимались как один. Закрывали своей грудью амбразуру невидимого врага. Думали не о себе. Спасали Родину.

При получении ордена Мужества ликвидатор Валентин Евкин сказал: «Произошла катастрофа, и перед нами государством была поставлена задача – обезвредить этот зловещий саркофаг. И мы это сделали, не щадя здоровья и жизней!»

Продолжение в одном из следующих номеров.

Димитрий Соколов

Фото Валентина Евкина

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты