Минувшее тридцатилетие заставляет иначе смотреть на недавнюю историю

Фильм режиссера Сергея Урсуляка «Ненастье» многие мои знакомые не захотели смотреть, предполагая в нем характерную для нынешней телепродукции «чернуху». Меня сериал глубоко тронул, хотя некоторые его кадры легли на душу тенью. Но они же породили желание больше узнать о тех, кого в конце 70-х годов Родина отправила в Афганистан исполнять интернациональный долг: ведь не все они, вернувшись, по сути, в другую страну, включились в криминал.

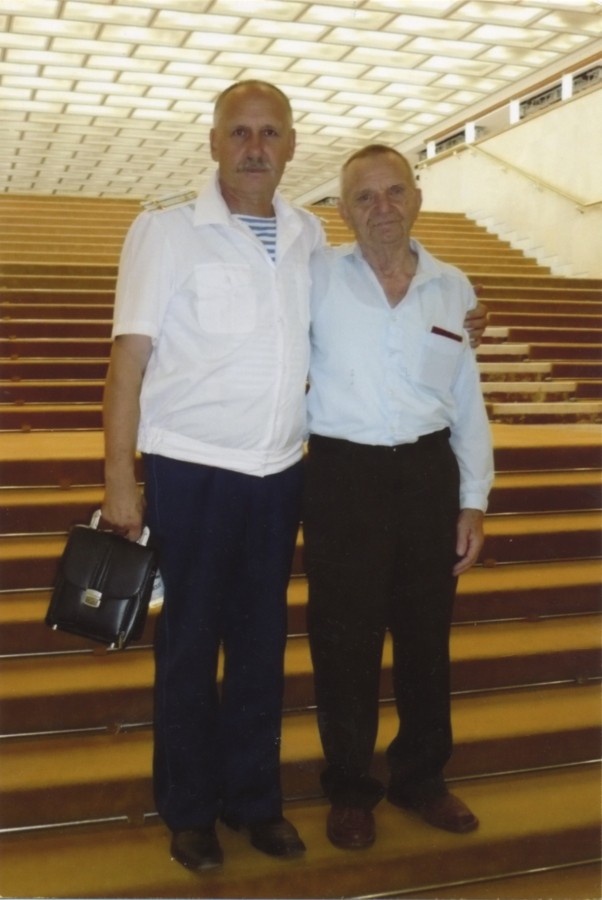

Найти одного из таких людей мне помогла Светлана Григорьевна Гарамова, руководитель музея боевой славы рязанской школы №7, которая много лет имеет тесные связи с Рязанским воздушно-десантным училищем. Человек этот – гвардии подполковник запаса Николай Иванович Войтков, ныне работник одной из рязанских оптово-розничных компаний…

От Ясной Поляны до Панджшера

Его биография до боли советская. Родился на Украине, учился в ПТУ Донбасса, работал в Крыму, после службы в армии поступил в Новосибирское военно-политическое училище. Затем была служба в Тульской воздушно-десантной дивизии, в состав которой входил и Рязанский воздушно-десантный полк.

Тула… Ясная Поляна… Чем связаны эти два названия, говорить не надо. Николай Иванович был в усадьбе Льва Толстого не раз. В полку даже сложилась традиция дважды в год привозить сюда на экскурсию увольняющихся со службы солдат.

В 1987 году, перед отлетом в Афганистан, майор Войтков был в Туле на сборах. Как все офицеры группы, где его назначили старшим, он отправился на эту войну добровольно: «В Афгане гибли и гибли наши товарищи, и было как-то неудобно»… Не побывать в Ясной Поляне, где сочетание простоты и величественности как-то по-особому заряжало душу, они не могли. Все тогда и сложилось по-особому. Был уже вечер, экскурсии в музейный комплекс не пускали, но на просьбу Войткова, что, мол, очень надо, милиционер сразу откликнулся. Постояли у могилы Льва Николаевича, помолчали… Дверь усадебного дома тоже была заперта, но служительница музея им ее открыла, извинилась, смеясь, за то, что экскурсоводом может быть только она.

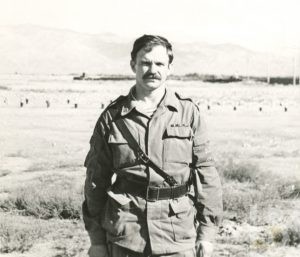

Потом, через какое-то время, была Москва, аэродром Домодедово, Ташкент, Фергана и – Баграм, где у самого подножья Панджшерской горной гряды находился крупнейший аэродром стратегического назначения. Горы высотой в четыре–пять километров вызывали у непривычных к ним людей ощущение своей карликовости, ничтожности, все, что было рядом с ними – малое воинское подразделение или большое, казалось одинаково несоизмеримым. Но свой воинский и интернациональный долг надо было выполнять.

кто он:«Шурави»?

Тогда, на восьмом году войны в Афганистане, казалось, как вспоминает Николай Иванович, что нет ей ни конца, ни края. По-прежнему проводились масштабные операции по зачистке от бандформирований огромных горных территорий. «Ограниченный контингент советских войск» был действительно сравнительно небольшим. Отдельные воинские гарнизоны иногда находились в огромном отрыве от основной базы, горючее для машин, продукты и другое необходимое завозилось туда раз в год и снаряжалось в таких случаях по 400 – 500 машин. Можно себе представить, чего стоил их переход по горным дорогам, где моджахеды («духи») чувствовали себя, можно сказать, в домашних условиях. Операция по обеспечению безопасности такого каравана могла длиться два-три месяца. А груз доставлялся не только бойцам, но и мирному населению. Поделиться горючим или привезти в какой-нибудь кишлак мешков десять муки могли без всяких предварительных условий, а просто так, по-человечески. Жалели детей – полуголых, чумазых, голодных, давали им остатки сухих пайков, солдатской кухни.

Впрочем, именно для них и всех мирных граждан Афганистана, страны, первой в мире признавшей советскую власть, воины-интернационалисты строили школы, дороги, туннели, заводы… И те же «ребятишки», повзрослевшие на 30 – 40 лет, сегодня с благодарностью вспоминают «шурави».

«Вы были у нас самыми лучшими врагами», – говорят нынче при встрече и постаревшие «духи», которым есть с кем сравнивать…

«А почему, – спрашиваю я собеседника, – некоторых ваших товарищей тянет снова в Афганистан? Ведь там было во всех отношениях так трудно: эта жара и, как вы рассказываете, пыль, льющаяся иногда с гор потоками». – «Почему же только трудно? Было и хорошо», – улыбнулся Николай Иванович и показал фотографию, на которой он с боевым товарищем Францем Клинцевичем (теперь это сенатор, медийное лицо), соорудив у самых колес боевых машин что-то вроде маленького бассейна, наслаждаются моментом.

Третий тост

Постепенный вывод советских войск из Афганистана начнется в мае 1988 года, а к 15 февраля 1989-го последние наши подразделения покинут эту страну. По словам Н.И. Войткова, ему, получившему орден Дружбы народов из рук возглавлявшего Демократическую Республику Афганистан Мохаммеда Наджибуллы, горько думать о том, что произошло в последующие годы. Но, как и 30 лет назад, он уверен: держать дальше свои войска в Афганистане для нашей страны не имело смысла. Три ордена Красной Звезды заслужил он в Афгане, но «о доблести, о подвигах, о славе» никому из журналистов так и не рассказал. В том числе и мне, обосновав это: «Я – живой. А многие солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры удостоились таких же наград посмертно. Поэтому, что сделали они, несоизмеримо выше».

В 345-м десантном полку, где служил Войтков, было пять Героев Советского Союза. Трое из них погибли. В их числе друг Николая – Олег Юрасов. Это случилось, можно сказать, в последние афганские дни на стратегическом перевале Саланг. Войткову позвонили ночью и сказали, что надо вести тело друга его родственникам в Подмосковье: «Кто, если не ты?» Он с тяжестью в душе согласился, не подозревая, как много в дальнейшей жизни предопределит эта поездка.

В Афганистан уже не вернулся, встретив своих сослуживцев на границе. 345-й воздушно-десантный полк в 11 часов 11 февраля 1989 года – на четыре дня раньше официальной даты – ступил на родную землю, и теперь его ветераны ежегодно в это время встречаются у Большого театра в Москве.

А тогда, в 1989-м, полк вывезли в Кировобад Азербайджанской ССР. Не в чистое поле, как многих. Для десантников уже возводился дом. У Войткова сохранилась фотография, где на фоне этого дома за накрытыми столами «афганцы» стоят со своими родными, поднимая «третий тост» в память о погибших товарищах.

На всю оставшуюся жизнь

«Если ты, Николай, приехал, значит, я еще один год проживу», – сказал Войткову отец Олега, теперь уже 90-летний Александр Михайлович Юрасов. Мать Олега прожила после похорон сына всего полгода. Отец выдюжил без него почти тридцать лет. Потому что, как сам говорит, все это время ежегодно в день рождения и в день гибели Олега Николай Иванович приезжал к нему сам и привозил однополчан.

За эти три десятилетия много чего случилось. Уже в новой России, в условиях военного конфликта в Югославии, Н.И. Войтков получил орден «За заслуги перед Отечеством». После нескольких лет службы в Кировобадском батальоне он приехал в Рязанское, ныне гвардейское, воздушно-десантное училище. Вышел в запас в 1998 году, стал работать на «гражданке».

В какой-то мере итогом последних лет стал документ, который я бы назвала «списком

Войткова». Первым в нем стоит имя женщины из села Азеево Ермишинского района, сын которой, солдат-«афганец», умер, оставив мать без средств к существованию. Этой женщине оказывалась материальная помощь. Но большей частью в списке – имена вдов десантников, погибших при исполнении своего воинского долга в Баку, Афганистане, Чечне.

Есть в этом списке и Светлана Григорьевна Гарамова – дочь полковника Гарамова, участника Великой Отечественной войны. Войтков познакомился с ней по приезде в училище и обрел в ее лице близкого по духу человека, а музей боевой славы в школе №7 стал местом для памятных встреч вдов десантников 8 Марта и в День десантника.

Помощником в организации этих встреч, требующих определенных затрат, стал руководитель компании, где работает Войтков. Собственно, это он когда-то предложил Николаю Ивановичу: «А составьте-ка мне списочек человек на десять». Получилось больше: «Потянем?» – «Потянем».

Денег, как известно, всегда не хватает. И, как признается Войтков, бывает, что ему надоедает роль просителя. Но, как правило, ради благого дела (а это не только организация встреч, но и, например, увековечивание памяти воинов-десантников) никто не отказывает, и это придает силы.

Николая Ивановича иногда спрашивают, от какой организации он хлопочет. «От союза ветеранов 345-го полка», – отвечает он, и в принципе это верно, потому что куда без друзей? Но главный двигатель всего – Войтков. Как тут не вспомнить: «Нет больше любви, чем положить душу за други своя». А дело, которому он отдал столько лет, в наши дни приобретает еще больший смысл.

***

Вернемся к телесериалу «Ненастье», к вопросу о том, почему некоторые воины-герои стали мерзавцами? Не подтолкнуло ли их к этому, помимо лихолетья 90-х, и еще одно многими забытое обстоятельство? В самом конце того же 1989 года Съезд народных депутатов СССР поддержал точку зрения Верховного Совета, что введение советских войск в Афганистан заслуживает морального и политического осуждения. Кем после этого должны были чувствовать себя недавние воины-интернационалисты?

Прошедшее тридцатилетие, со всей очевидностью показавшее угрозу терроризма, нас многому научило, и похоже, что справедливость готова восторжествовать: в ноябре этого года депутаты Государственной Думы поставили вопрос о пересмотре политической оценки афганских событий.

Татьяна Банникова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты