Областная молодежка имела не долгую но очень яркую биографию

Между прочим, “Рязанский комсомолец” в 1990 году весело и непринужденно отметил свое 70-летие, а на самом деле газете тогда исполнилось 52 года. Возраст, конечно, не комсомольский, но вполне взрослый.

Юбилей мог состояться чуть раньше

С газетой произошло то, что происходило тогда с многими другими СМИ: хотелось солидных юбилеев, круглых дат и заслуженных поздравлений. “Комсомолец” вел отсчет своей биографии от еженедельной вкладки в губернскую газету “Известия” под названием “Голос красной молодежи”. Выходила она, как считалось, в 1920 году, а на самом деле – с декабря 1919 года, издавалась губкомом РКСМ. Так тогда назывался комсомол. Так что юбилей могли отметить чуть раньше.

А если бы очень захотели связать себя с первом молодежном издании в Рязани, то вспомнили бы о журнале “Голос молодежи”, который в губернской столице с декабря 1916 по ноябрь 1917 года издавал Дом юношества. Но это же не комсомол еще. Молодежь должна быть красной.

И потом, на протяжении почти 20 лет губернский, а потом окружной комитет ВЛКСМ много раз пытался так или иначе издавать свою газету. Как только она не называлась: “Мысли юного коммунара”, “Кузница смены”, “Клич молодежи”. “Путь молодежи”. Газеты как открывались, так и закрывались – стремительно. Денег у комсомола всегда не хватало на это самое газетное дело, партия была больше озабочена своими изданиями. Людей не хватало. Подписку не удавалось организовать. А уж доставка… Как и сейчас, это была проблема.

Новая область – новая газета

Все решилось вполне однозначно тогда, когда вновь создавалась отдельная от Московской Рязанская область. 28 февраля 1938 года Оргбюро ЦК ВКП (б), которое всем этим занималось, приняло решение о создании еще одной областной газеты – комсомольской, и название ее утвердили – “Сталинец”. Простенько и со вкусом. Это и есть будущий ” Рязанский комсомолец”.

Редактором был назначен туляк Борис Бурков, будущий редактор “Комсомольской правды” в самые трудные военные годы. Журналистов отрядили из состава созданной недавно редакции “Сталинского знамени” – областной партийной газеты.

И газета пошла. Хвалили ее и поругивали – как же без этого. Но “Сталинец” набирался сил и опыта, умения и дерзости. Все порушила война – 20 августа 1941 года газету закрыли, как и все молодежки по всей стране. Редакция в почти полном составе ушла на фронт, А располагалась она в здании гауптвахты, напротив 4-го лицея. Теперь там солидная контролирующая организация. Вскоре и редактор “Сталинца” Юрий Забродин ушел на фронт. Перспективы издания молодежки отложили на время. Время оказалось растянувшимся на 10 лет. Обком комсомола несколько раз обращался в ЦК ВЛКСМ и к партийным товарищам с предложением возобновить издание молодежной газеты “Сталинец”. Но не было ему ответа.

Только в 1951 году выпуск газеты начался вновь под тем же названием. Аркадий Бобров не был первым редактором возродившейся газеты. Ему предшествовала выпускница совпартшколы Евдокия Дмитриевна Андреева. Во время войны она был редактором районной газеты Воскресенского района ( был такой в Рязанской области), в 1948 году направлена на учебу, а потом – в молодежку. Ей пришлось налаживать работу газеты заново, собирать коллектив, держать тираж. Она с этим справилась и уступила место более молодому редактору.

С Аркадием Бобровым случился скандал, которого не ждали. Мы о нем уже рассказывали. В газете был опубликован полемический материал о Сергее Есенине. Областному начальству и Юрию Прокушеву, начинающему литературному критику, это не понравилось. Боброва осудили в статье и сняли с работы. Он стал рядовым журналистом.

Привет , “Рязанский комсомолец” !

А редакторствовал теперь Анатолий Прокофьев. Анатолий Сергеевич – фронтовик, герой газетных публикаций 1941 года, комсомольский активист. Ему снова пришлось ставить газету на ноги, и заново возрождать ее авторитет у партийного начальства.

Газета менялась вместе с редакторами, становилась информативной, в чем-то острой, задиристой, в чем-то – послушной руководству. “Сталинцем” она называлась до августа 1956 года и стала “Рязанским комсомольцем” как раз при редакторе Анатолии Прокофьеве. Сменила она не только название. Сменила настроение – время было такое, боевое. Рязанская область строилась и обустраивалась, гремела на всю страну, получала знамена и ордена. Кто же знал, что все это закончится трагедией в сентябре 1960 года, разоблачением всяческих нарушений и сменой власти в регионе.

Редакторы областных газет тоже сменились. К тому времени Прокофьеву уже удалось сформировать почти легендарную первую команду “Рязанского комсомольца”. Фронтовики – Геннадий Карпушкин и Василий Куприков. Журналисты высокой профессиональной пробы – Александр Жбанков и Виктор Кожемяко, которому тоже доведется быть редактором “РК”. Поэты и хулиганы – Евгений Осипов и Евгений Маркин.

Будущий редактор Галина Ларина, прошедшая с газетой все самые сложные и прекрасные времена. Это она станет связующим звеном между газетой оттепели и газетой эпохи застоя, которой на месте не стоялось. Все она рвалась куда-то, все за что-то боролась.

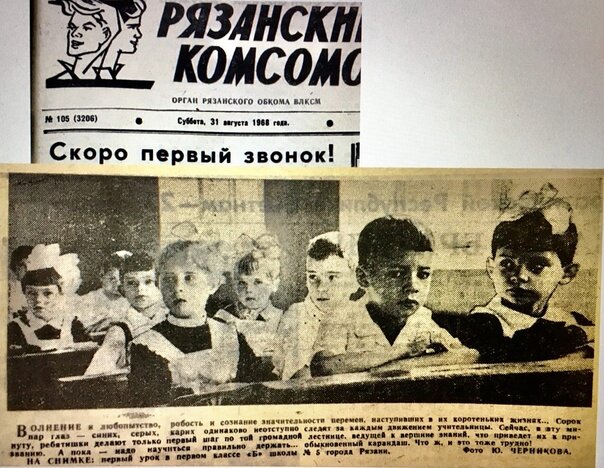

Чей кадр лучше

“Рязанский комсомолец” никогда не соревновался с “Приокской правдой”. У них были разные весовые категории. “Комсомолец” просто шел своим путем – непротоптанным старшими товарищами. Редакторы менялись – комсомольский задор не терял силы. Олег Севергин, выпускник журфака и аспирантуры МГУ, приехал в Рязань, женившись. Он весь был какой-то не местный – респектабельный красавец и профессионал. Успел поработать редактором в Пензенской области и в областной рязанской газете – журналистом. “Рязанский комсомолец”, который возглавил в 1972 году, он перекроил настолько, что газета перестала быть провинциальной и чудесным образом похорошела, перейдя на офсетную печать и фотонабор. Наполнение ее вполне соответствовало эпохе : соцсоревнование, комсомольские стройки и бригады, закрепление молодежи на селе, Ленинский зачет… Но все это как-то иначе, теплее, другими – нормальными человеческими словами. В газете уже работали Нина Лисина и Татьяна Банникова, Владимир Альбинин и жена его Альбина Шугайкина, великолепная Марина Покровская и вездесущий спортивный обозреватель Вячеслав Чирков. Владимир Башков искал материал для своих статей и будущих книг. Александр Романов мотался по районам области, чем он занимался потом всю жизнь. Фотокоры Юрий Черников и Стас Пастушенко соревновались: чей кадр лучше.

Тираж газеты приближался к 40 тысячам и это говорило о многом. “Комсомолец” становился популярным, ярким, привлекательным для молодых читателей.

Эпоха Панкова

И когда в 1978 году редактором стал Владимир Панков, он поднял газету на высоту, никем до него и после него недосягаемую. Газета была признана одной из лучших в стране, заняв в 1980 году второе место во Всесоюзном конкурсе молодежных газет. Их тогда в СССР выходило более 200. Конечно, “молодежке” в те застойные времена позволялось чуточку больше, чем взрослой, партийной областной газете. Но это самое право на “чуть-чуть” можно было по-разному использовать. При Владимир Панкове “Рязанский комсомолец” начал писать о проблемах Мещеры, осушаемой и обезлюдевшей. И все эти публикации завершились в конце концов созданием Мещерского национального парка. РК вплотную подошел к экологическим проблемам Рязанщины, которые в период бурного промышленного развития стали особенно ощутимы. Именно из экологического движения вырастет вскоре демократическое движение в Рязани. Газета имела самое прямое отношение к организации и освещению первых полярных экспедиций знаменитого полярного исследователя, Героя России Михаила Георгиевича Малахова.

“Рязанский комсомолец” жил своей – шумной и активной жизнью в новом Доме печати, на четвертом этаже, вызывая иногда ворчание, иногда возмущение разместившихся на иных этажах старших товарищей. Команда газеты была столь же разнообразной, как и ее тематика. Людмила Гоенко, Нина Лисина и Наталья Крапивина, Наталья Золотых и Ирина Челиканова – прекрасные, талантливые, изобретательные в поисках адресов и сюжетов девушки редакции. Саша Нефедов заведовал отделом культуры, а рядом с ним постоянно в редакции находились Сергей Донской и Валерий Майоров, Геннадий Рязанцев. Вскоре придет в эту компанию Игорь Крысанов. Анатолий Набатчиков и Владимир Лисин рулили отделом рабочей и сельской молодежи, и трудно было представить себе настолько разных людей. Толя, пробившийся в редакцию из скопинской деревни – напористый, готовый писать на любую тему – лишь бы писать, набивать руку, учиться профессии. И выпускник Ленинградского университета, свободно говоривший на множестве европейских и ряде неевропейских языков Володя Лисин – много знавший, много думавший и всегда готовый делиться результатами своих наблюдений и размышлений. Именно в этот отдел и меня взяли в августе 1985 года на работу, на договор. То есть поначалу я имела право получать только гонорар – сколько напишешь, столько получишь.

Прожектор перестройки

В редакции уже не было Владимир Панкова. Он стал собственным корреспондентом газеты “Советская Россия” в Карелии. У него началась другая, вполне успешная журналистская и издательская жизнь.

Редактором, который брал меня на работу, был Игорь Чернов, которому вскоре предстояло участвовать в создании рязанского телевидения. Александр Левченко, возглавивший “комсомолец” в 1987 году, тоже продолжил свою биографию на рязанском телевидении. Но это будет потом. В конце 80-х “Рязанский комсомолец” стал в Рязани своеобразным “прожектором перестройки”. Комсомол раньше и энергичнее , чем партийные товарищи, пошел на внутреннюю демократизацию, адаптацию молодежи к новым политическим условиям в стране, внедрение в собственную практику новых демократических способов принятия решений. Газета не могла оставаться в стороне. В нее потянулись новые люди с новыми мыслями. У них не было пока других, своих газет. Темы православия, экологии, охраны памятников истории и культуры, первые рок-фестивали, и последние комсомольские конференции, центры НТТМ, из которых вырос потом бизнес… Рязанский клуб избирателей и экологическое движение. Все это было представлено в “Рязанском комсомольце”. Нам казалось тогда, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой все будет по-другому.

“Курьер” не нужен…

Все и стало по-другому. ” Рязанский комсомолец”, лишившись учредителей, превратился в “Молодежный курьер”. И мы не совсем понимали тогда, что свобода от учредителей влечет за собой и свободу от финансовых обязательств по отношению к газете. Надо было писать о том, что происходило тогда в Рязани да и в стране, а кроме того – учиться жить самостоятельно. Мы пытались, у нас не получалось. После меня редакторами “Молодежного курьера” были Нина Лисина, Сергей Мулин, Володя Лукьяненко. Газет в городе и области становилось все больше. Денег на всех не хватало. Высокие тиражи не спасали, ибо подорожало все – бумага, полиграфические расходы, доставка. “Молодежный курьер” стал жертвой трансформации издательского дела в стране – перехода от государственной опеки к свободному рынку. Мы не знали тогда, что свободного рынка не бывает.

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты