№25 (6329) от 04 апреля 2025

Как связан с Рязанью участник Великой Отечественной войны из Новосибирской области Николай Сапожников

О нем рассказал председатель Рязанской областной ветеранской организации, ветеран отдельного 345-го парашютно-десантного полка, кавалер трёх орденов Красной Звезды Николай Иванович Войтков.

– Мой тезка Николай Иванович Сапожников во время войны служил в должности заместителя начальника штаба 3-й воздушно-десантной бригады. Познакомились мы с ним совершенно случайно, – говорит Николай Войтков.

Дальше Николай Иванович рассказал мне историю, в которую трудно поверить, но она произошла на самом деле, что подтверждено документами Центрального архива Министерства обороны РФ. Я давно знал, что Николай Войтков окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, но подробностей о своей учебе он мне никогда не рассказывал. А тут как-то разговорились, и я услышал историю о Сапожникове.

Случайное знакомство

– 1977 год. Канун моего выпуска из Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. Тогда оно так называлось. Стою на остановке, подходит ко мне человек и спрашивает: «Почему на ваших красных петлицах и погонах десантные эмблемы?» Я ему объяснил, что у нас в каждом батальоне есть по одному десантному взводу, и училище готовит специалистов для ВДВ. Он обрадовался и говорит, что в Новосибирске проживает человек с нелегкой судьбой, прошедший всю войну, легендарный десантник Николай Иванович Сапожников. Неплохо было бы его пригласить для встречи с курсантами. Он много интересного может рассказать о своей службе. Незнакомец дал мне телефон ветерана и удалился. Судя по выправке, это мог быть военный человек, – начал свой рассказ Николай Войтков.

Любопытство взяло верх, Войтков позвонил незнакомцу и получил приглашение прийти в гости. Из разговора по телефону выяснилось: ветеран Сапожников не знал о том, что Новосибирское училище готовит для Вооруженных сил десантников.

– Когда я приехал к Николаю Ивановичу домой, меня встретила его супруга и сказала: «Вы знаете, во время войны я получила на мужа четыре похоронки. Их присылали после каждого боевого вылета, но я не могла поверить в то, что он погиб. Чувствовало моё сердце: остался жив. И зачем же вы его приглашаете в училище? Он вам там такие страсти порасскажет», – вспоминает Николай Войтков и рассказывает дальше:

– Встреча была очень интересной, ребята меня потом долго благодарили за ее организацию. И вот ещё одна история. Накануне нашего выпуска из училища вышла в свет иллюстрированная фотографиями книга «Советские воздушно-десантные». Через год службы я приехал отпуск и первым делом зашел к Николаю Ивановичу Сапожникову в гости. Он мне рассказал, что нашёл себя в книге «Советские воздушно-десантные» на трёх фотографиях.

Знамя в стоге сена

Николай Войтков узнал, что в годы Великой Отечественной войны капитан Сапожников служил в должности заместителя начальника штаба 3-й воздушно-десантной бригады, был инструктором по самбо и штыковому бою, а ещё знаменосцем. Боевое знамя десантники носили необычно, не на древке, а на теле под гимнастеркой. Уходя на боевое задание, они перед строем клялись в том, что знамя врагу никогда не достанется. Если в бою воинская часть теряла знамя, её расформировывали.

Николай Иванович Войтков продолжает свой рассказ:

– Николай Иванович Сапожников был и остаётся моим жизненным примером, сейчас я хочу рассказать лишь об одном боевом эпизоде с его участием, когда ему приходилось рисковать жизнью, чтобы спасти знамя. 1943 год. Букринский плацдарм, правобережье Украины. Идёт выброска двух воздушно-десантных бригад, в каждой из которых не менее тысячи бойцов. Разведданные оказались неверными, и бойцы десантировались прямо на танковую дивизию «Мёртвая голова». Немцы заметили десантников с земли и обстреляли их. В воздухе Николая Сапожникова дважды ранили.

В разговоре со мной он вспоминал: «Я увидел то, что происходит внизу, и волосы на голове зашевелились. На мне же боевое знамя бригады, а на земле полно немцев. Надо было спасать знамя. Когда до земли оставалось несколько метров, я отстегнул парашют в воздухе и, едва коснувшись земли, кинулся в заброшенную конюшню, которую приметил еще сверху. Там просидел всю ночь, а потом перебрался в расположенную возле конюшни копну сена. По голосам слышал, что немцы никуда уходить не собирались. Вероятно, рядом проходила дорога, по которой и днём, и ночью шли танки. Без еды и воды я просидел в копне 12 суток, а в сентябре 1943 года стояли очень жаркие дни. Несколько раз я терял сознание и приходил в себя. В голове возникали тревожные мысли о том, что скоро мне конец. Однажды ночью я вылез из копны, выкопал финкой яму и спрятал там знамя, а потом залез в копну, чтобы умереть».

Вскоре за сеном приехали местные жители из деревни, которая располагалась неподалёку. В их доме поселился немецкий генерал, командир немецкой танковой дивизии. Он очень любил молоко, разрешил сельчанам держать корову и заготавливать для неё сено. Толя (так звали жителя деревни), обнаружив в копне нашего бойца, перевез его ночью в карьер, где прятались еще несколько наших десантников. Вместе они решили пробиваться к своим, но Сапожников рассказал бойцам о том, что он закопал знамя для хранения. Нести его с собой через линию фронта было рискованно, и тогда знамя решили оставить Анатолию Гоненко.

Чужой среди своих

Десантники без боя прошли линию фронта и оказались у своих. Пока бойцы отдыхали, один из десантников вернулся в ту же деревню, встретился с Гоненко, взял у него знамя и принес к своим. Командиру рассказал, что после приземления капитан Сапожников сдал знамя немцам, а он, вступив с фашистами в бой, отбил это знамя. Лжецу «за храбрость», вручили орден Боевого Красного Знамени, а Сапожникова отправили рядовым в штрафбат. Когда командиры узнали о том, как всё было, Сапожникова послали в ту же деревню, чтобы найти свидетеля Гоненко, но ему к тому времени уже исполнилось 18 лет и парня призвали на службу. Николая Ивановича после войны сослали в Сибирь. Как эта история разворачивалась на самом деле, узнали только в 1956 году.

На одной из встреч ветеранов со школьниками присутствовал тот самый Анатолий Гоненко, который хранил знамя. Ветераны вспоминали о своих фронтовых буднях. Гоненко рассказал о том, как прятал боевое знамя воздушно-десантной бригады, но ему никто не поверил. А вот юные следопыты, узнавшие об этой истории, начали свой поиск и дошли до Центрального архива Министерства обороны РФ в Подольске. Ребята нашли там необходимую информацию, подтверждающую героические действия Николая Сапожникова. Ветерана реабилитировали, вернули ему награды и воинское звание, а предателя осудили. Наказание он отбывал в одной из колоний Новосибирской области.

Жизнь посвятил «Динамо»

Помощник председателя Новосибирской областной организации спортобщества «Динамо» Наталья Жубрина в паблике написала о том, что на фронтах Великой Отечественной войны физически прекрасно подготовленные сибиряки-динамовцы были образцом бесстрашия. Удивительна судьба Николая Ивановича Сапожникова, долгое время работавшего заместителем председателя Новосибирского ФСО «Динамо».

Круглый сирота, он не помнил ни фамилии своих родителей, ни отчего дома. Познав в полной мере голод, холод, нужду, беспризорничал, пока его не отправили в детский дом в Ульяновске. Фамилию ему дали по специальности – как помощнику сапожника. Он окончил физкультурный техникум, высшую школу штыкового боя и самбо, парашютно-десантные курсы ОСОАВИАХИМа.

Начало Великой Отечественной войны застало Николая Сапожникова в городе Чимкенте в должности председателя областного комитета по делам физической культуры и спорта. В первые же дни войны он был направлен в воздушно-десантные войска. Воевал под Дубосековом. После разгрома немцев под Москвой лейтенант стал офицером связи. В его обязанности входила координация действий наших войск в тылу врага. Семнадцать бойцов во главе с Сапожниковым должны были взорвать станцию Вертехово в Смоленской области, где было сосредоточено большое количество вражеской техники и составов с вооружением. Операцию провели блестяще, за что Николай Иванович был награжден орденом Красного Знамени.

А вот вторым орденом Красного Знамени его наградили… посмертно. В бою под Смоленском в поединке с фашистами Сапожников получил удар пистолетом по голове. Очнулся в темноте, завернутый в плащ-палатку, – его посчитали мертвым. На счастье, Николая подобрал десантник по фамилии Пушкарев и целый месяц носил его на себе по лесам и болотам, пока не вышел к своим. Жене Сапожникова тем временем отправили похоронку.

После госпиталя Николая Ивановича снова отправили на фронт. Вскоре на него пришла ещё одна похоронка, в которой сообщалось, что Сапожников Николай Иванович посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Получить его он смог только в 1947 году. После демобилизации майор Сапожников работал в Новосибирском ФСО «Динамо» и Совете ветеранов спорта. Много полезного успел сделать. Умер в 1995 году.

Вячеслав Астафьев

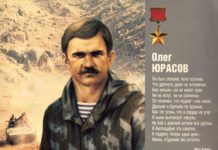

Фото из архива Н.И. Войткова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты