В 2017 году в России появился проект, который рассказывает об отечественных книгах, наиболее важных для русской культуры и для мировой литературы. В этом году он вышел в свет в печатном формате.

Что это за «Полка»?

Проект этот любопытен лично мне во всех отношениях. Во-первых, составлял его целый коллектив авторитетных филологов, литературных критиков, писателей, культурологов, лингвистов, которые в своих статьях ясно и доступно отвечают на вопросы о книгах, которые могли бы возникнуть у читателей.

Во-вторых, «Полка» содержит список из 108 шедевров русской классики. Первым номером, в котором значится «Слово о полку Игореве», а последним – «Чапаев и Пустота», вышедший 25 лет назад. Список, как считаю лично я, неоконченный и спорный, так как в него не вошли, например, любимые мною пьесы Александра Островского. Но в этом и прелесть – будет возможность дополнить и переиздать.

В-третьих, этот проект – первая и пока единственная попытка «опытных читателей» дать возможность влюбиться в такую непонятную для молодежи, пугающую, кажущуюся устаревшей классику «неопытному читателю». Попытка, на мой взгляд, удачная. Гид по литературе, если вы однажды возьмете его в руки, удивит. Нет, самих произведений внутри двухтомника вы не найдете. Вы увидите на страницах «Полки» развернутые гиды по вопросам-ответам, которые интересуют читателя по каждому произведению.

Кто читатель «Полки»?

Основная часть читателей в мае – школьники. Оно и понятно, это важная часть аудитории, которой нужно писать сочинения. Но в целом проект рассчитан на взрослых, которые возвращаются к школьной программе по литературе, чтобы разобраться в ней уже в более осмысленном возрасте. Ведь практически ни один из текстов, которые изучаются в школе, не был написан для подростков. Давайте вспомним хотя бы «Войну и мир» Льва Толстого. Самого писателя наверняка бы привела в ужас мысль, что эпопею должны читать дети 16 лет, да еще делать «взрослые» выводы по книге.

Почему «Полка» – это книга, а не интернет-проект?

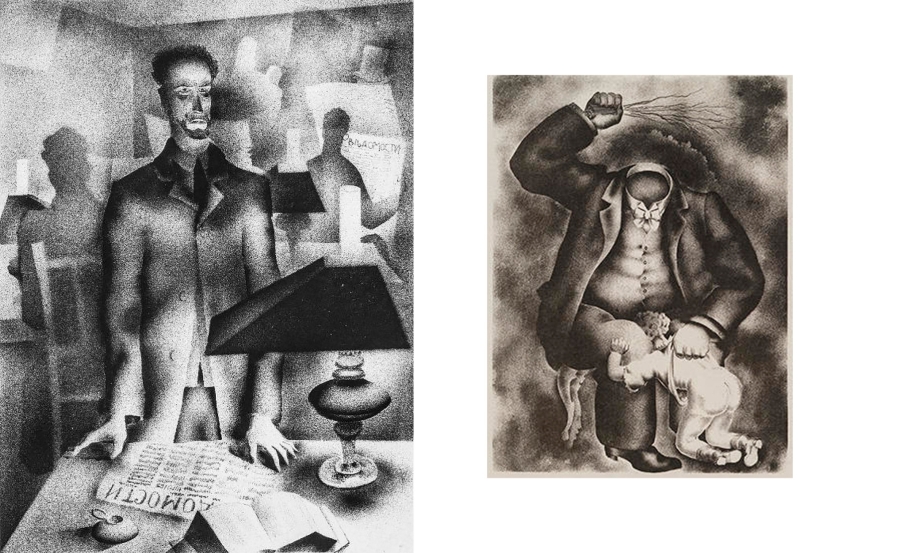

Причин несколько. Главная – потому что рассказывает о книгах, и в ней даже на уровне дизайна важна ассоциация со старой книжностью: виньетки, цвета, шрифты.

Второе – книгу можно листать во всех ее направлениях, возвращаться к тому, что уже прочитано, и заглядывать в конец. Это позволяет ежесекундно проводить собственные кросс-ссылки – так, как это не умеет онлайн.

Есть и «в-третьих», конечно. Коллектив, работавший над «Полкой», посчитал цифровой мир ужасно ненадежным. Вот и подстраховался.

Если список проекта сократить до пяти книг, что в него войдет?

Вот как ответил на этот вопрос один из создателей проекта Юрий Сапрыкин:

– «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Герой нашего времени», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина». Каждая из этих книг – главный труд большого русского писателя, который оказал влияние на нашу культуру и важен в мировой литературе в целом. В каждом из произведений его автор воплотился в наибольшей степени. Все, начиная от языка, которым это написано, и заканчивая образом России или идей, которые управляют происходящим в стране, оказывает на нас влияние до сих пор. Мы, наша речь, наше самосознание, наша культура в огромной степени из этого состоим.

Необычные факты о каждой из пяти книг, подробнее о которых можно узнать, прочитав сборник «Полка: О главных книгах русской литературы» 16+

«Евгений Онегин»

Достоевский считал, что Онегин не годится в герои и роман следовало бы назвать именем Татьяны, так как она глубже и умнее его и представляет собой «апофеоз русской женщины», «тип твердый, стоящий твердо на своей почве».

«Герой нашего времени»

Многие современники считали, что прообразом Печорина стал сам Лермонтов, и отмечали схожесть внутренних переживаний и внешних событий (служба на Кавказе, игра в карты, готовность к дуэлям) в жизни автора и его героя. Белинский уверенно заявлял о Лермонтове: «Печорин – это он сам, как есть».

«Анна Каренина»

После издания романа частями в «Русском вестнике» Лев Толстой пообещал больше никогда не иметь с ним дело – журнал отказался печатать эпилог, в котором писатель критиковал русских добровольцев, уезжающих на балканскую войну.

«Мертвые души»

Первую редакцию поэмы – по словам самого автора, куда более сатирическую и злую – Гоголь представил на суд Пушкину (по одной из версий, Пушкин же подсказал сюжет). Рецензия поэта была однозначной: «Боже, как грустна наша Россия!» Впоследствии роман не раз переписывался. Сегодня мы имеем дело уже с добрыми, милыми «Мертвыми душами».

«Братья Карамазовы»

Роман лишь условно можно назвать реалистическим, большее значение в нем имеют фантастические элементы: сцены снов, галлюцинаторный разговор Ивана с чертом, видение Алеши. Так Достоевский пытался «раздвинуть» узкую сцену частной жизни и выдвинуть на передний план общечеловеческое, мистерийное начало.

Книгу о главных книгах русской литературы представила Екатерина Детушева

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты