№60 (6164) от 11 августа 2023

60-80-е годы прошлого века не были для прессы временем застоя

Пережив довольно сложный период после скандального разоблачения «рязанской авантюры», связанной с именем А.Н. Ларионова в конце 1960 года, область только через 10 лет восстановила свой аграрный потенциал и вошла в новый этап экономического и социального развития. Оно связано с одной стороны с программой развития сельского хозяйства в так называемой Нечерноземной зоне РСФСР, с другой стороны – с ускорившейся урбанизацией. В 1978 году население Рязани достигло 500 тыс. человек, что позволило получать серьезные бюджетные средства на развитие города.

Областью с 1967 по 1985 год руководил первый секретарь обкома партии Николай Семенович Приезжев. В первые годы это был очень энергичный, имеющий влияние в брежневском окружении руководитель, который многое сумел сделать для развития экономического потенциала Рязанской области.

И тот солдат, и этот

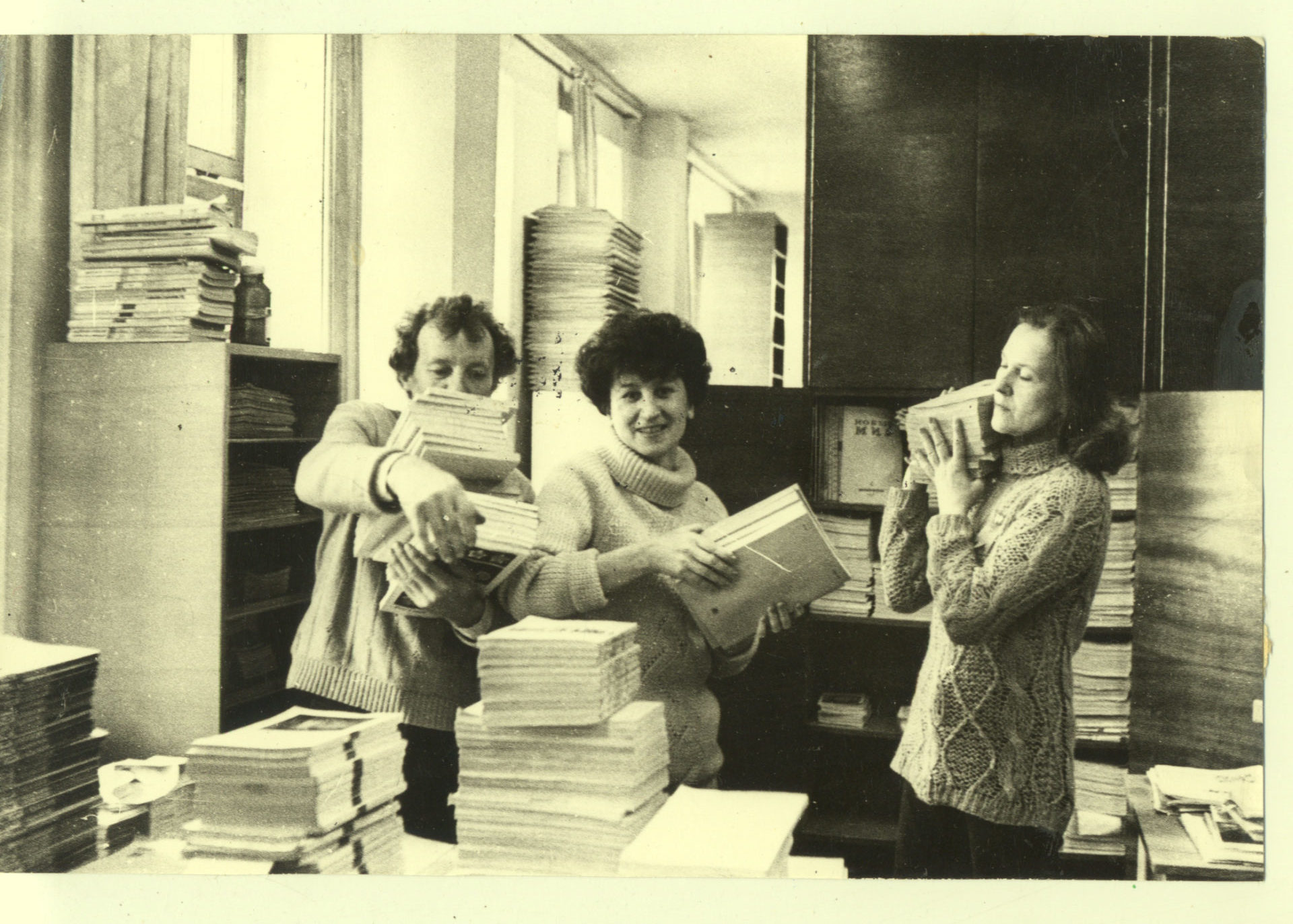

В области по-прежнему выходили две областные газеты – «Приокская правда» и «Рязанский комсомолец». Журналисты, конечно, оставались «солдатами» партии, в обязанность которых входила пропаганда ее решений. Но это были профессионалы довольно высокого уровня – с университетскими дипломами, приличной зарплатой и хорошими условиями труда. В 1967 году в Рязани была открыта новая современная типография. В 1970-е – началось строительство Дома печати, которое завершилось в 1978 году.

Штат партийной газеты был достаточно многочисленным – более 50 журналистов и несколько собственных корреспондентов в районах области. Транспортом редакции были обеспечены, фототехникой – тоже.

Рос тираж областных и районных газет, стоимость газет не возрастала в течение ряда десятилетий. Годовая подписка не превышала 3 рублей. Подписка на партийную газету была обязательной для всех членов партии, подписка на молодежную газету – желательна для членов ВЛКСМ. К началу 1980-х годов тираж областной партийной газеты превысил 100 тыс. экземпляров, молодежной – 40 тысяч экземпляров.

Редакторы, заместители редакторов областной и районных газет входили в номенклатуру обкома КПСС, обкома ВЛКСМ и райкомов КПСС. Журналисты областной и районных партийных газет, как правило, были членами партии. Редакторы газет – члены бюро обкома и райкомов партии.

Читаем письма – пишем фельетоны

Почта редакций в те времена была огромной. Каждая редакция имела отдел писем. Критика в газете была обязательной, но дозированной. Районная газета могла критиковать любые органы и организации кроме райкома партии и прокуратуры. Областная газета критиковала всех кроме обкома КПСС. Обком КПСС больше всего опасался критических выступлений в свой адрес в центральных газетах.

Комсомольской газете позволялось быть острее, чем партийной, поднимать такие вопросы, которые партийная газета или не замечала, или не решалась поднимать. Так, например, в Рязанской области газета «Рязанский комсомолец» первой начала писать о проблемах сохранения Мещерской низменности, об экологических проблемах, о сохранении памятников истории и культуры.

Тем не менее, острые материалы в областной партийной газете появлялись регулярно – в рубрике «Народный контроль», например, когда бригада народных контролеров вместе с журналистом и фотокорреспондентом выезжала на места, рассказывала об обнаруженных безобразиях – в торговле, на уборке, на ферме. Продолжал жить в газете жанр фельетона, чаще всего по читательским письмам. Газета брала на себя роль адвоката, контролера, следователя, строгого партийного начальника. И это потому, что чаще всего не исполняли своих функций ни правоохранительные, ни контролирующие органы. Именно поэтому тогда визита журналиста опасались в конторах и на предприятиях, а лучших из них знали в лицо. Да и как было не знать таких «акул пера», как Василий Щуров, Юрий Казарин, Галина Чернова, Борис Шаповалов, Кирилл Успенский.

О прекрасных журналистах того времени мне сегодня поможет рассказать наш замечательный коллега – Юрий Казарин, который тоже начинал писать в “Приокской правде”.

Юрий Иванович много и интересно писал в областной газете, вырос в ней в журналиста-аналитика. А потом уехал в Москву и сделал там прекрасную карьеру в профессии. В прошлом году он ушел из жизни. А несколькими годами раньше прислал в редакцию “Рязанских ведомостей” свои воспоминания, рассказал не о себе – о товарищах. Газета их опубликовала. Но прошло уже много лет, и наверное, не большой грех – рассказать о наших выдающихся коллегах словами Юрия Ивановича Казарина. Одного из них – Бориса Шаповалова – журналисты, работавшие с ним, вспоминают тепло до сих пор. Он сам себя сделал, придя с производства на работу редакцию районной газеты – машинисткой. Но пусть нам расскажет об этом Юрий Иванович Казарин, сам прошедший этот непростой путь – из энергетиков в журналисты:

“Шаповалов всех прямо-таки ошарашивал своей незаурядностью. Ему явно не хватало образования (всего лишь средняя школа), но он был невероятно начитан и продолжал запоем читать самые разные книги, причем не только художественные. В редакции работали выпускники журфака, филологического факультета МГУ, выпускники литинститута – Борис в начитанности не уступал никому. К тому же, его жена была певицей, солисткой Рязанской филармонии, красивой женщиной, выделявшейся среди других. Соответственно, компания житейская у Бориса была особенной, не такой, как у всех.

Когда за несколько лет до нашего знакомства, Борис служил в армии, его в числе нескольких других тысяч солдат в трюме теплохода отправили из Архангельска на Кубу – во время знаменитого теперь “хрущевского” конфликта с США, когда мир оказался на грани войны. От Шаповалова довелось узнать очень много такого, о чем не писали и не говорили тогда.

Как он писал? За 40 лет, что занимаюсь журналистикой, мне не встречался человек, столь эмоционально и ярко пишущий. Думаю, получи Борис своевременно надлежащее надежное образование, он стал бы незаурядным писателем. Уже тогда очерки были не в чести у газетной братии, редко кому они удавались, но у Бориса они получались потрясающе. ОН находил какие-то необычные слова, неожиданные краски. Герои его очерков прямо-таки оживали перед глазами. И главное – у него был неумный интерес к людям, к новым знакомым, он ими увлекался. Умел увлечь и читателя.

Нам пришлось несколько материалов писать вдвоем. И было так. Я первый садился за стол и писал материал. И, на мой взгляд, он был уже готов – можно публиковать.

Но потом за него брался Борис. Он оставлял мою канву, чаще всего соглашался с моими мыслями, выводами (они уже были нашими общими, поскольку все было заранее обговорено, да и материал мы собирали вместе), но вставлял какие-то фразы, эпизоды, мной упущенные, или те, которым я не придал значения, переставлял слова во фразах, мной написанных, придавая им динамику, эмоциональную окраску…И я не узнавал прежней корреспонденции или статьи. Когда потом о ней говорили, что это большая творческая удача, я-то знал, чья главная в этом заслуга.

У Бориса была какая-то немыслимая интуиция. Он как-то написал материал о злоключениях рабочего-рационализатора. Было описано много нюансов: что сказал, что сделал мастер, начальник цеха, специалист техотдела, главный инженер, директор – все было очень точно. Я-то знал, кто за что и как должен отвечать: все-таки учился в институте, работал на заводе. А откуда все это знает Борис? Спросил его. “Я подумал, – сказал он, – что так должно быть. А вообще как-то само собой написалось. “Дух” заводской мне знаком”.

Так же у него получалось “само собой”, когда приходилось писать о делах райкома партии, парткома завода, о филармонии. Там, где нужно было брать знаниями, ему помогала интуиция, какая-то вспышка сознания. Но вспыхивало все не на пустом месте: он все замечал, подмечал, запоминал – память у него была феноменальная”.

Когда СССР еще и не начинал разрушаться, в 1981 году, Борис Шаповалов уехал туда, где по комсомольской путевке в молодости электрифицировал шахты Донбасса – на Украину, в Запорожье. Хотелось начать какой-то новый жизненный этап. Работал там в областной газете” “Индустриальное Запорожье”. Дальнейшая судьба Бориса Ивановича Шаповалова нам не известна.

Были в “Приокской правде” журналисты, которые словно несли на своих плечах ответственность за целое поколение – фронтовое. Немало участников войны трудилось в редакции в 60-70-е годы. Это были люди особой породы, обладавшие разными характерами, судьбами, по-разному поступавшие в тех или иных ситуациях. Но печать поколения выживших на войне, достоинство победителей у них невозможно было отнять.

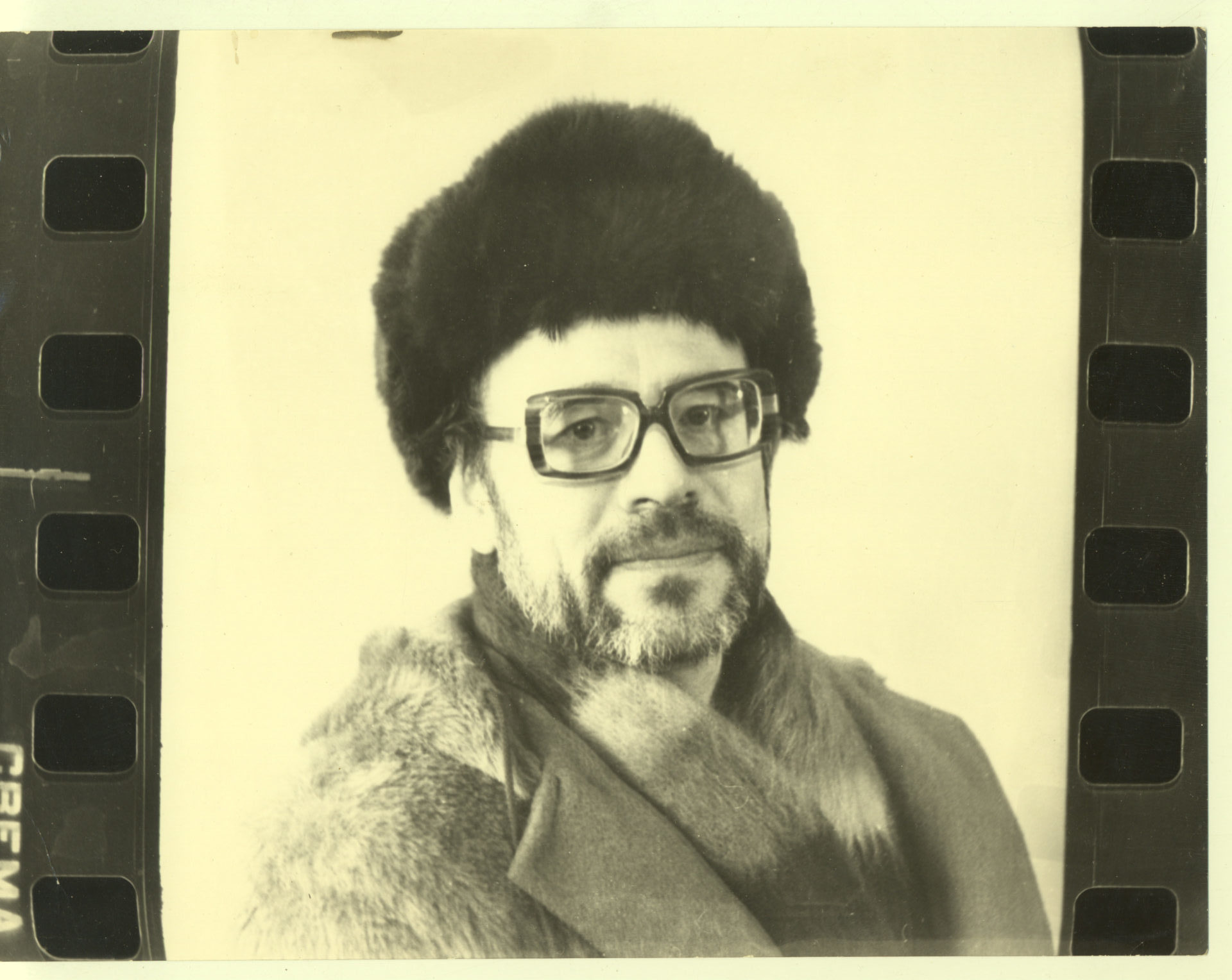

Кирилл Кириллович Успенский – красавец и умница, великий газетный труженик и защитник всех обиженных, многолетний и потому всем в городе знакомый зав. отделом писем редакции – давно уже человек-легенда. (Фото Успенский) И редакции той нет, и мешки писем никто не приносит в Дом печати, и начальники не вздрагивают от его телефонных звонков, а память о Кирилле живет. Но теперь снова слово Юрию Казарину:

“В 60-80-е годы уже, увы, прошлого века не было в Рязани, пожалуй, более известного журналиста, нежели заведующий отделом писем “Приокской правды” Кирилл Кириллович Успенский. Ему доводилось работать и в других отделах редакции, не всегда он бывал завом, но всегда его возвращали на эту должность, связанную с ежедневным многочасовым внимательным чтением писем, приходивших в редакцию, с приемом посетителей. Должность была хлопотная, нервотрепная. И никто не мог со всеми делами справляться лучше, чем Кирилл, как мы его за глаза называли.

Он много писал сам, это были обзоры писем, фельетоны, сатирические и острые критические заметки. В профессиональном журналистском кругу к ним, честно говоря, по-разному относились. Но то, что они пользовались у читателя большой популярностью, бесспорно. А городские чиновники – так те просто опасались попасть “на перо” Успенского.

Он был крупным человеком, веяло от него силой, уверенностью, обстоятельностью, надежностью. На рабочем месте он проводил времени чуть ли не больше всех в редакции: с утра читал письма, пришедшие в газету, потом принимал посетителей. Мы, все остальные, могли поболтать в коридоре или каком-нибудь кабинете, могли оказаться “не в форме”, уехать в командировку или куда-нибудь в город на полдня. Заведующий отделом писем позволить себе этого не мог.

Надо сказать, писем приходило в газету много – несколько сотен в день. В основном это были жалобы на притеснения, произвол. несправедливость со стороны властных структур: давить на людей, обижать, оскорблять, отмахиваться от их забот и проблем у нас всегда умели. Умеют и сейчас. И тысячи рязанцев искали поддержки, защиты у “Приокской правды”, а конкретно – у Кирилла Кирилловича Успенского.

Меня всегда поражало, как он умудрялся помогать людям в самых, казалось бы, тупиковых запутанных ситуациях. Не раз, когда он бывал в отпуске, я оказывался на его месте: читал почту, принимал посетителей. Порой руки просто опускались: я не знал даже, не понимал, как подступаться к той бюрократической стене, на которую люди порой наталкивались. А у Успенского это пробуждало какую-то мощную энергию, это его сильно подзадоривало, а человек он был азартный: хватался за телефон, писал письма всяким начальникам, писал в конце концов фельетон или зубастую реплику…

А как он умел работать с телефоном! Большую часть вопросов он по телефону и решал, иначе бы никак и никогда не успевал столько сделать. Дозвониться он мог до кого угодно: никакие секретари, помощники, референты, заместители его не могли остановить. И почти любого собеседника умел по телефону убедить в своей правоте, настоять на своем, доказать… Пытался я понять, в чем тут секрет. Казалось, что собеседник чувствует, какой Кирилл большой, слушает его мощный голос и отступает… Позже, когда мне пришлось достаточно часто встречаться с Б.Н. Ельциным, я всякий раз невольно про себя отмечал: наш Успенский и ростом не меньше, и солиднее выглядит: а уж седая его шевелюра гораздо привлекательнее.

Он вообще очень многое умел, прекрасно играл на пианино. В юности жил в Витебске и музыке на первых порах учился вместе с будущим знаменитым композитором Марком Фрадкиным. Когда мы порой поздно вечером устраивали какие-нибудь “междусобойчики”, он умел выпить залпом гранены стакан водки, закусить плавленым сырком и тут же уйти. И на таких выпивонах никогда не попадался на глаза начальству, на следующий день всегда был бодрым, свежим, как огурчик.

– Старая армейская привычка, – пояснял Успенский.

Фронтовик, строевой офицер, подполковник, в газету он пришел. уволившись из армии, а до этого лишь изредка писал в окружные газеты. в “Красную звезду”. О войне, о фронте рассказывал редко и мало (я вообще заметил, что много и часто рассказывают лишь люди, большей частью проведшие то время в тылу или в каком-нибудь далеком от фронта штабе). Но я видел (и знал), с каким уважением относятся к Успенскому Герои Советского Союза летчики Илья Андриянов, Борис Ковзан, комбат Василий Аулов… Это дорогого стоит.

Помню, как-то в Рязань приезжал только-только назначенный тогда командующим Московским военным округом генерал армии Герой Советского Союза В. Говоров (сын прославленного маршала Великой Отечественной).

– Пойдем, посмотрим, – позвал меня Успенский к десантному училищу. – Он в 12 часов там будет, а мы все-таки в войну и потом несколько лет служили вместе.

Как люди узнают о таких визитах, для меня до сих пор загадка. Тогда у музея ВДВ толпа собралась приличная, но близко никого не подпускали: много было милиции, военных. Успенский, конечно, на голову возвышался надо всеми. Говоров, выйдя из музея, сразу его заметил, закричал: “Кирилл!”, отстранил сопровождающих, прошел сквозь расступившуюся толпу и они обнялись с Успенским… Довольно долго, ни на кого не обращая внимания, они говорили, перебивая друг друга…”.

Это время трудновато для пера

Главная проблема конца 70-х годов состояла в том, что началась стагнация системы и экономики, а писать об этом не дозволялось. Даже в том контексте, в котором писали о социально-экономических проблемах Ю. Черниченко, А. Аграновский, З. Балаян областные журналисты не решались высказываться . Если решались, то вступали в зону конфликта.

В 80-е годы ряд выдающихся журналистов “Приокской правды” перебрались в Москву потому что в Рязани им не удавалось работать в полную силу. Критиковать можно было управление, экономику, криминальные проявления, но только не идеологию. Она была неприкосновенна. Журналист, который брал на себя роль критика, аналитика и правдоруба должен был готов вступить в конфликт с руководством, партийной организацией, профессиональным сообществом. Это было его личное решение и его личный выбор. К счастью для отечественной журналистики такие люди в редакциях газет всегда находились.

Сегодня мы расскажем еще об одном из журналистов, уехавших из Рязани в Москву, и там не затерявшихся. Это Федор Емченко – замечательный, острый. Один раз довелось мне его видеть. Он, действительно, чем-то походил на мушкетера. Но лучше меня о нем расскажет друг и коллега Юрий Казарин:

“… В “Приокскую правду” он приехал с Дальнего Востока после событий на Даманском. С его-то слов мы и узнали, что и как там происходило на самом деле ( а это во многом не сходилось с обнародованной тогда официальной версией). Первые годы он работал собственным корреспондентом в Сасове.. Его корреспонденции сразу привлекли внимание и читателей, и коллег.. Мало сказать, что это было “легкое письмо”. Федор умел в любом материале находить болевые точки, зерна конфликтных ситуаций. Он редко строил материалы именно на этом, но брошенные как бы вскользь замечания, подмеченные факты, не афишируемые, а то и известные лишь очень узкому кругу цифры нередко выводили из себя районные власти, становились предметом обсуждения властей областных. Ошибок он практически не допускал, был точен, и если кто-то и представал в нелепом, а то и смешном виде, то это, как он говорил, “факт не моей биографии”. Он быстро стал одним из лучших журналистов “Приокской правды”, знал это, но никакого значения не придавал, никак под похвалами и премиями не менялся. Товарищем был надежным и верным.

Успехом у женщин он пользовался необычайным. Как-то осенью приехал я в командировку в Сасово, и в дождливый день шлепали мы по улицам на окраину города, на строительство станкостроительного завода. Федя в то время отпустил усы и казался мне почему-то походим на д”Артаньяна, хотя был он в замызганных сапогах и довольно-таки нелепом плаще. Шли мы по улицам – так все встречные женщины потом останавливались и глядели нам в след. И он принимал это как должное.

Позже, когда его перевели в аппарат редакции, в сельхозотдел, я как-то поехал с ним и с фотокорреспондентом (кажется Юрой Черниковым) в командировку. Сделав каждый свои дела, мы вечером остановились со своим “уазиком” на берегу Оки, напротив какого-то села. Вечерело. Мы выпили, что у нас было, закусили и, так как было лето, тепло, настроились тут же и заночевать , чтобы на рассвете вернуться в Рязань. Федя решил, что нужна еще бутылка и за ней стоит сплавать на тот берег.. А если он что-либо когда решал, переубедить его было невозможно. Он уплыл. И обратно приплыл, когда уже стемнело. С бутылкой и…девицей в купальнике.

– Это кто?

– В магазине познакомился, За компанию взял…

О дальнейшем умалчиваю. Думаю, все понятно.

В одном редакционном капустнике по случаю Нового года Феде даже посвятили частушки.. Лет 30 прошло, а помню до сих пор:

Ой зеленые луга, голубая реченька

Берегитеся, доярки, едет с рейдом Емченко”.

Это все – шутки. А Емченко прекрасно продолжил работу журналиста в Москве, в газете “Труд”. Ушел из жизни несколько лет назад, а в памяти остался навсегда.

То поколение советских журналистов позволяло гордиться своей профессией. Вопреки всему – цензуре, партийному диктату, капризам начальства. Теперь говорят и пишут, что журналисты тех лет подготовили почву для грядущих в стране перемен – обнадеживающих и разрушительных.

Не гневайтесь на них за это. Они просто делали свое дело так, как его понимали. И старались писать правду. Не всю и не всегда. Но к счастью для отечественной журналистики, такие люди в редакциях газет всегда находились.

Ирина Сизова

Фото из архива Галины Виноградовой

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты