Благодаря им рязанцы знают, как менялся исторический центр города.

Рязанский кремль, пожалуй, самое притягательное место областного центра. Отсюда начинался Переяславль-Рязанский, превратившийся в современный город с численностью населения 539 тыс. человек. В кремле уютно в любую погоду. Сейчас по дорожкам и газонам бегают дети, облепили чугунные пушки возле Певческого корпуса и с азартом фотографируются. Курсанты на лавочках доедают мороженое, и до меня доносится реплика: «Он скоро переедет». Это они о музее, который готовится покинуть обжитые стены и переехать в специально возведенное здание на улице Соборной.

Ровно век отвела история этому этапу жизни музея. С 1922 года он находится на территории древнего Переяславля-Рязанского. «Что только не случалось в его судьбе за это время, – рассказывает Елена Чумичева, хранитель фонда фотодокументов РИАМЗ. С ней мы встречаемся возле Дворца Олега. – В 1920-е в Кремле с лозунгами и транспарантами хоронили героев революции, в 1930-е ремонтировали трактора. Потом здесь размещались общежитие для военных, техникум, художественный музей… К набережной Трубежа причаливали баржи и пароходы. А в Первую мировую возле Христорождественского собора останавливался царский автомобильный кортеж. Бывали и периоды затишья, запустения, когда древний центр превращался в заброшенную окраину города и у парадных ступеней Успенского собора пасся домашний скот».

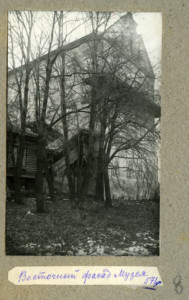

Эти образы прошлого можно воссоздать в своем воображении, но у Елены Владимировны есть предложение получше: увидеть старинные сюжеты на фотографиях. РИАМЗ готовит к выпуску альбом-каталог «Рязанский кремль», который станет продолжением книги «Рязань в фотографиях», изданной в 2012 году. Мы поднимаемся в хранилище, чтобы посмотреть несколько снимков из тех 600 изображений памятников кремля, которые отобраны для публикации музеем-заповедником и ГАРО. Самый старый снимок, хранящийся в фондах, датирован началом 1860-х годов. «А вообще регулярная фотолетопись началась примерно с 1880–1890 годов, когда открылся музей Рязанской ученой архивной комиссии. РИАМЗ считает себя его преемником. Съемками археологических раскопок и архитектурных памятников в то время занимался известный рязанский фотохудожник Владимир Николаевич Либович», – продолжает Елена Чумичева.

Самым пасмурным и ненастным временем для кремля стали 30-е годы прошлого века, когда охрана исторического наследия отошла на задний план, и музеи сосредоточились на идеологической работе. Рядом с соборами появляются памятники Сталину, в разных местах было установлено три скульптуры советского генералиссимуса. Почти на 20 лет прерывается съемка памятников и жизни кремля. К подобной фотофиксации приступят лишь после войны, и мы увидим на этих снимках сильно обветшавшие постройки. Тогда же начинается постепенный процесс реставрации, набравший обороты в 1950-х и достигший кульминации уже с наступлением нового тысячелетия. Музею повезло, что в его штате в 1950–1970-х работал потомственный рязанский фотограф Владимир Николаевич Саввов, не поленившийся снять практически весь город той поры. Заведующая сектором отдела истории музея-заповедника Ирина Гасановна Кусова, подключившаяся к нашему разговору, рассказывает, какое большое значение со временем прибрела для исследователей каждая деталь на фотографиях. К примеру, снимал фотограф посадку сои в архиерейском саду, и в объектив попала каменная ограда. Сейчас от нее даже фундамента не сохранилось. Оказывается, сад был разделен на две части – архиерейскую и монастырскую. Для реставраторов старинные фото нередко служили подробным руководством к действию. Только на них и сохранились утраченные или искаженные поздними перестройками фрагменты зданий.

Семь лет назад, когда сотрудники музея только приступали к составлению альбома-каталога, они не предполагали, что работа уведет их так глубоко в недра архива фотодокументов. Не все удалось уточнить, авторство части снимков не установлено. Но неизвестные фотографы достойны таких же слов благодарности, как и те фотолетописцы, чьи имена значатся сегодня в фондах музея. Это В.А. Срывкин, К. Лэйман, В.Н. Либович, В.Н. Кувшинов, М.И. Савин, С.М. Прокудин-Горский, К. Панков, А.Н. Секирин, М. Заболоцкий, А.С. Ильин, Д.П. Фадеев, Н.С. Смирнов, В.Н. Саввов, Ю.С. Назаров и наши современники – М.С. Теущаков, Е.Н. Каширин, А.Б. Карев, А.Н. Павлушин.

Научные сотрудники расшифровывают старые снимки, а современные фотографы, наоборот, стараются зашифровать натуру. В моду входят конкурсы на самое необычное изображение кремля. Но мы сегодня, не прибегая к ухищрениям, показываем вам кремль не менее фантастический. Таким он был в разное время, почти сто лет назад.

P.S. В следующих выпусках «Фотоувеличения» мы продолжим рассказ о фотографическом наследии РИАМЗ в ознаменование 100-летия пребывания историко-архитектурного музея в Рязанском кремле и накануне приближающейся даты, когда начнется переезд коллекции и судьбы музея и кремля снова разойдутся.

Димитрий Соколов

Фото из архива РИАМЗ

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты