Рязанский путешественник Виктор Атласов недавно возвратился из своего очередного похода. Он преодолел там, где раньше не был, около 700 километров. Из них 270 километров – пешком, а остальные плыл на весельной лодке по рекам…

Бесконечное движение давно стало образом жизни Виктора Ивановича.

Об одном из путешествий – летнем походе-2018 по Таймыру – рассказал сам Виктор Атласов в интервью корреспонденту «РВ».

По словам землепроходца, а именно так себя называет рязанец, поход является частью проекта «Полярная Россия». Атласов уже прошел путь от Норвегии до Норильска по российскому Северу. Летом текущего года он планировал дополнить общий километраж походов, прошагав от Норильска на восток. За короткий летний период рязанец рассчитывал пройти 2300 километров до устья реки Лены. К сожалению, план похода полностью выполнить не удалось…

Р.В. – Виктор Иванович, ежегодно вы свои планы даже перевыполняете, а в этом году не получилось. Что пошло не так?

В.А.– Сроки диктует Север. В высоких широтах предсказывать возможный сценарий непросто, поэтому я и разрабатываю обычно несколько маршрутов с учетом погодных и природных условий и возможных проблем с пограничниками. В этом году рамки похода пришлось сдвигать, так как и без того короткое лето заканчивалось, и я мог попросту не успеть до окончания навигации на Лене, откуда планировал начать обратный путь. Не получилось. До якутского поселка Усть-Оленек, где находится могила супругов Василия и Татьяны Прончищевых (Татьяна Федоровна, в девичестве Кондырева, имела рязанские корни), я не дошел – не получилось.

Р.В. – Часто шел снег?

В.А. – Снег шел периодически. Были и другие признаки близкой зимы. Например, олени пошли на Север на месяц раньше срока. Обычно в расчет летнего времени берутся июнь и июль. Так вот июнь оказался теплее июля. Конечно, дойдя до Хатанги, я мог продолжить путь, но у меня большой опыт походов и хорошая интуиция, я решил: рисковать не стоит. В следующем году я постараюсь завершить начатое, чтобы полностью реализовать проект «Полярная Россия». По этому проекту, начиная с 2015 года, мне удалось пройти от Норвегии до Норильска. В этом году уже от Норильска на восток – чуть больше 1000 километров, а до полного выполнения задуманного потребуется от Лены дойти до Колымы (от Колымы до Беренгового моря я уже проходил).

Р.В. – Ваши походы – судя по раскладке продуктов, – сплошной экстрим. Чем для вас интересны такие автономные путешествия по Северу?

В.А. – На самом деле, человек может многое и при этом довольствоваться малым. Я взял для себя за правило делать то, чего никто никогда не делал, в том числе и наши соотечественники. Про проект «Объять необъятное» уже не раз писали СМИ. По этому проекту мне удалось пройти по всем 89 регионам нашей страны. Если посмотреть на карту, на которой линиями отражены все пройденные маршруты, то видно, что мне осталось только «обогнуть» российский Север.

Р.В. – Сколько груза вы берете в путешествие?

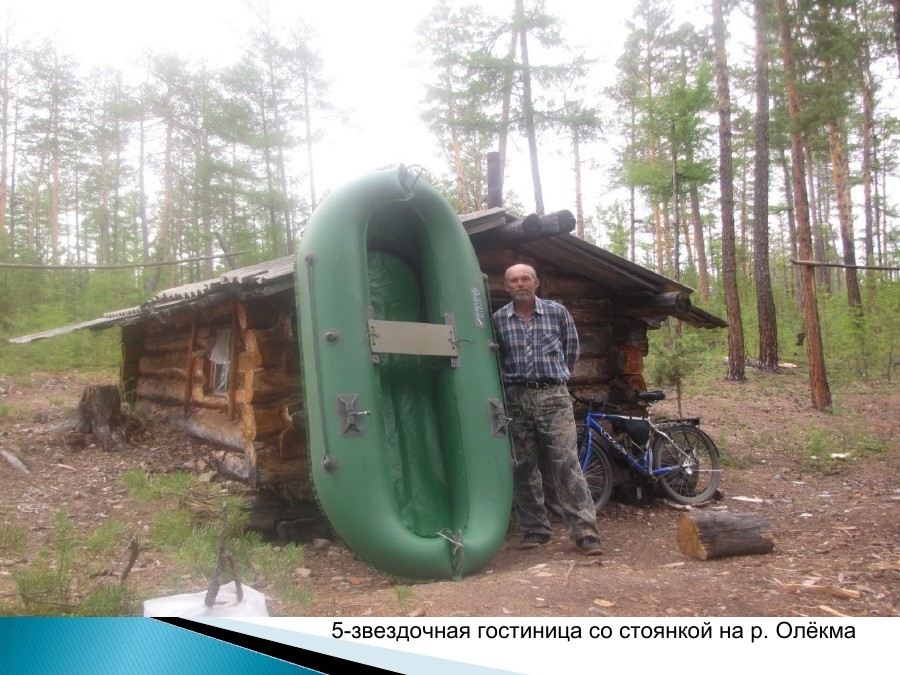

В.А. – В этом походе я нес около 90 килограммов. Помимо весельной лодки и снаряжения, я нес запас продуктов, чтобы его хватило от одного населенного пункта до другого, то есть до точки, где я смог бы пополнить запас продовольствия с учетом сложностей маршрута. Был период, когда мне пришлось по реке Дудыпта грести против течения 300 километров. Ветер, волна – работать веслами невозможно. Два раза ломалось весло, а когда ремонтировать его стало нечем (я брал с собой 2 ремкомплекта), использовал ствол лиственницы, который вставил в весельную трубу, закрутив эту конструкцию саморезами.

Р.В. – Ваше основное питание в пути – гречка и овсянка. Удалось ли как-то разнообразить меню летнего похода-2018?

В.А. – В походах я научился обходиться без чая и горячей еды, в день мне требуется всего 100 граммов овсянки или гречки. Это единственные крупы, которые размокают в холодной воде.

На берегу озера Пясино я простоял три дня из-за того, что озеро было затянуто льдом. Я запасся рыбой, но много ее взять было невозможно. На реке Хете меня заметили местные жители – нганасаны и пригласили в гости. Нганасаны – представители самой северной народности Евразии. Очень интересная семья – два брата и сестра. Они рассказали, что нганасанов осталось очень мало – всего 800 человек. У этой народности есть свой язык, но, по словам моих знакомых, все меньше остается тех, кто им владеет. Есть вероятность, что со временем нганасаны могут полностью ассимилироваться с другими народностями, но пока представителей нганасан еще можно встретить в поселках Таймыра и на отдельных кордонах. Живут они охотой и рыбалкой и заготавливают рыбы, дичи и оленины столько, чтобы хватило на семью зимой. Ребята сытно меня накормили, а потом с интересом слушали мои рассказы о путешествиях.

Р.В. – Вы встречали в походах белых медведей?

В.А. – Бурых неоднократно – расходились мирно. Только однажды в одном из прошлых походов бурый медведь проявил желание «познакомиться поближе» и даже бросился за мной вплавь. Хорошо, что он не догнал мою лодку. С белыми медведями я не встречался, хотя, как мне говорили жители с берегов северных морей, эти звери уходят далеко от берега и лучше бы на их пути не попадаться, так как они отличаются свирепым нравом.

Р.В. – И тем не менее, несмотря на неудобства и опасности, вы в год по нескольку раз стремитесь совершать путешествия – малые, по центральной части страны, и серьезные, требующие большой подготовки. Получается – дорога без конца…

В.А. – Каждая поездка расширяет мои представления и наполняет новыми впечатлениями. В этом походе их также было много. Меня всегда покоряет природа, и летний поход текущего года не стал исключением. На берегах северных рек много птиц. Они шумят, птенцы, отбившиеся от матери, снуют под ногами. Здесь можно увидеть белолобого гуся, лебедей и много других пернатых, названий которых я не знаю. В этом году в мелководной реке нашел бивень мамонта весом больше 20 килограммов. Я его сфотографировал, но оставил там, где нашел. Ну куда его? Тяжеловат, да и мороки с ним много. Погода, как я уже говорил, в этом году доставляла много неудобств. Один раз ветром снесло под обрыв мою лодку, несмотря на то, что я ее привязывал, утяжелял и старался загородить от ветра.

Р.В. – Вам доводилось за время путешествий встречать таких же одиноких путников, как и вы?

В.А. – Доводилось, и не раз, особенно иностранцев, но в основном они не отказывались от дополнительных средств передвижения. Я в этом вопросе принципиален: использую только собственные силы: иду пешком, еду на велосипеде, а водные преграды пересекаю на надувной лодке, обходя стороной оборудованные переправы. В этом году я шел по местам, где нет дорог. Люди передвигаются по этой местности только по зимникам, когда на реках и озерах лед станет достаточно крепким.

Р.В. – Какие походы вы запланировали на следующее лето?

В.А. – От Усть-Кута по реке Лене добраться до устья, а точнее, до населенного пункта Усть-Оленек, где планирую посетить могилу супругов Прочищевых, оттуда – до Хатанги, чтобы завершить уже начатый в этом году этап проекта «Полярная Россия». Завершающий поход намечен на лето 2020 года. От устья Лены необходимо будет добраться до Колымы.

Р.В. – Удачи!

Лада Петрова

Фото из личного архива Виктора Атласова

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты