Завтра на канале «Культура», в цикле «Острова», впервые будет показан документальный фильм «Сергей Есенин. Последняя поэма»

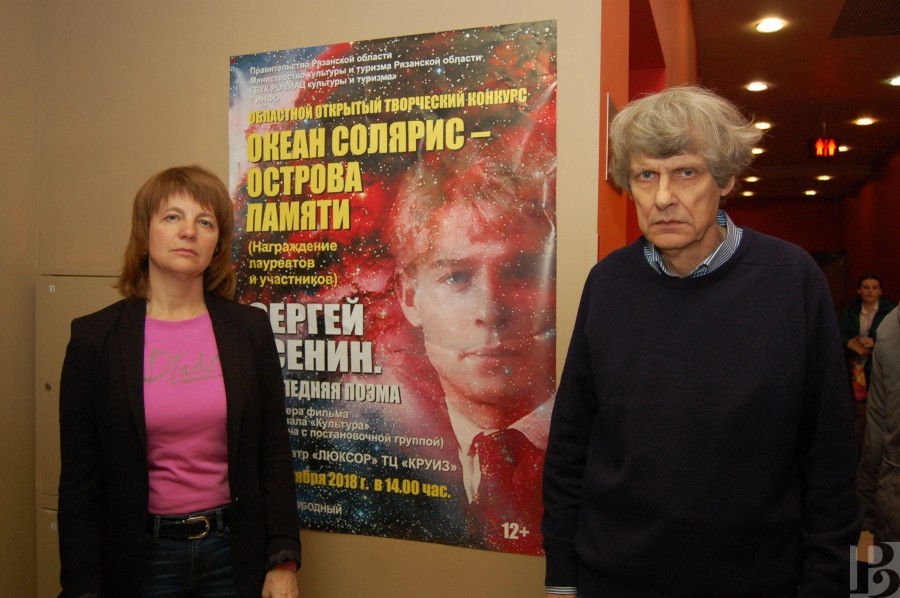

Несколькими днями ранее премьера состоялась в Рязани. Фильм привезли его создатели режиссер-постановщик Виталий Трояновский и сценарист Ирина Изволова. На встречу с рязанскими зрителями их пригласили организаторы областного открытого конкурса «Океан Солярис – острова памяти» и лично Ирина Нечаева, инициатор творческого форума молодежи, проходящего ежегодно под знаком Тарковского.

Перед сеансом мы задали авторам фильма несколько вопросов.

Р.В. – Ирина Викторовна, Виталий Антонович! В жизни и смерти Сергея Есенина остается немало загадок. Какую из них вы выбрали для себя и удалось ли найти ответ?

В.Т. – Уже много лет к Есенину проявляют больше интереса не литературоведы, а следователи. По крайней мере, в медийном пространстве. Мы видим расследования по поводу его смерти – как он погиб, была ли в этом чья-то злая воля. Но я думаю, что поэт – это не тот человек, который хочет унести с собой тайну. Наоборот, он оставляет ее на самом видном месте и хочет, чтобы его услышали. Ну а самое главное – это его стихи, и в них нужно искать все ответы.

Многие чувствуют, что имя Есенина сопровождает какое-то осуждение. А мы считаем, что он заслуживает оправдания – во всех смыслах.

Как христианин он, конечно же, не мог не сознавать тяжесть греха самоубийства. Но его душевное состояние было таким, что… Понимаете, раньше глубокую, затяжную депрессию не считали болезнью. Говорили – «русская хандра». Сейчас существует серьезный курс лечения, потому что самостоятельно люди порой не могут справиться с эмоциональным кризисом. Но опять же, драма Есенина не в этом, и наш фильм тоже о другом.

Он о поэте, который впустил в свое сердце слишком много. И этот провидческий груз его испепелил. Не знаю, если бы не было таких людей, жила бы до сих пор Россия? Если никто больше не мучается болью других, то страна исчезает. Есенин – это песенная непрерывность России, и песню здесь нужно понимать в широком смысле слова, как духовный лад, желание не отклоняться от него, потому что всякий намеренный диссонанс оборачивается болью, ужасом и страданием. Есенин создал эту песенную непрерывность, а народ ее подхватил.

Поэт и сам говорил, что если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Наше кино и про чертей, и про ангелов. Народ полюбил стихи Есенина, потому что почувствовал в них взятое на себя страдание.

Помните у Достоевского: братья Карамазовы приходят к старцу Зосиме, чтобы тот помирил Митю с отцом. И вдруг Зосима перед Митей встает на колени. Все в ужасе. Он предчувствовал те испытания, которые Митя переживет. Вот и народ услышал это страдание в Есенине – не только личную боль, но боль всей России, особенно крестьян, деревни в годы революционных потрясений. И Есенин созвучен нашим ощущениям сейчас, потому что мы тоже живем в очень сложную переломную эпоху.

Сергей Есенин – большая планета, которую нам еще предстоит открыть. Есть замечательные исследователи его жизни и творчества – Ольга Воронова, Борис Иогансон, другие литературоведы. Но мы решили не прятаться за их спины, а сказать что-то собственными словами. Из маленьких кусочков, догадок, прозрений когда-нибудь сложится общая картина понимания, кто же такой Сергей Есенин.

Р.В. – Эмоциональная сторона жизни поэта оказалась для вас важнее, чем последовательность событий и фактов…

В.Т. – Самое главное в Есенине, повторюсь, это его стихи. Когда мы берем житейский аспект, то видим лишь маленькую частичку личности. А в поэзии он весь, во всей своей полноте. И если зритель перед экраном хоть на секунду почувствует, что Сергей Александрович – здесь, рядом, то свою задачу мы посчитаем выполненной.

И.И. – И все же фильм трудно назвать лирической зарисовкой. В нем отражены исторические события – и революция, и крестьянские восстания, и высказывания современников о поэте.

Р.В. – Почему в название фильма вы включили «последнюю поэму» Есенина?

В.Т. – Мы взяли последние три года его жизни. С этой отправной точки мы начинаем повествование, а потом уходим в ранние периоды его жизни – детство в Константинове, первое появление в Петербурге…

Р.В. – Есть известные литературоведы, которые считают, что «Черный человек» – это поэтическая форма распада сознания. Кризис собственной личности автор сделал предметом литературного творчества. Вы придерживаетесь другой точки зрения?

В.Т. – Ну конечно, ни о каком распаде сознания не может быть и речи. Уникальность Есенина в том, что чужие страдания он был способен переживать, как свои собственные. Он в юности писал из Константинова своему другу Грише Панфилову: разве не можем мы быть Христами? «Черный человек» – великая поэма, как и другие стихи последних лет жизни Есенина.

И.И. – Современники Есенина говорили, что он не писал стихи пьяным. 1925-й год такой же плодотворный для поэта, как и предыдущие, поэтому говорить об исчерпании его таланта не приходится.

Р.В. – Какую роль в создании фильма сыграла Рязань?

В.Т. – Нас привел сюда Тарковский. 4 апреля, когда Андрею Арсеньевичу исполнилось 85 лет, я привез в Рязань фильм о нем из цикла «Острова». Ирина Нечаева познакомила нас с видным есениноведом Ольгой Ефимовной Вороновой. Мы поговорили минут 15, и я сразу ощутил безбрежность есенинской темы и понял, что нужно снимать кино. Вернулся в Москву, рассказал о своих впечатлениях Ирине, и она села писать сценарий.

И.И. – Потрясающие чувства мы испытали в музее-заповеднике в Константинове. Стояла жутко холодная погода, как будто Сергей Александрович специально послал нам такую почту, чтобы мы смогли ощутить трагедию последних дней его жизни. Но встречи с людьми, консультантами, нашими экспертами были очень теплыми.

В.Т. – Поэтому мы посчитали правильным самый первый показ фильма провести в Рязани. Вся страна увидит его только завтра, 4 октября, на канале «Культура», в 20.45.

Р.В. – Есенинская тема для вас не закрыта?

И.И. – Нет, конечно. Мы сначала определили хронометраж 39 минут. Потом поняли, что это несерьезно. Один только дореволюционный Петербург Есенина дает массу материала. А если бы мы погрузились в константиновские годы его жизни, то это развеяло бы много мифов о том, что он был таким беззаботным отроком, далеким от всякой литературы.

Р.В. – Вы попытались воспроизвести черты документального портрета Есенина. А его полноценный художественный образ в кино уже существует или его только предстоит создать?

В.Т. – Это вообще трагическая история. Есть фильм «Пой песню, поэт». Но вы знаете, что автор сценария Геннадий Шпаликов покончил с собой, а вскоре умер режиссер и наш великий оператор Сергей Урусевский. Мне кажется, гениальное художественное кино о Есенине еще не снято. По-прежнему много выходит фильмов-расследований. Но у нас особая история. Дело в том, что главным нашим помощником и консультантом был Федор Михайлович Достоевский. И что интересно, он сам пришел на помощь. Можно считать это мистикой, но в момент рождения идеи кинофильма мы оба – Ирина и я – перечитывали «Братьев Карамазовых». У меня начинался отпуск, и я уезжал на дачу, захватив с собой два тома в серых обложках из собрания сочинений Федора Михайловича. Достоевский – это такая мощная оптика! Без него мы, наверное, утонули бы в том мраке и океане страстей, куда Сергей Есенин погружался, причем иногда сознательною. И мы увидели, что все три брата Карамазовы – это тоже Есенин. И кроткий Алеша, и бунтарь Митя, и все оценивающий своим пытливым рассудком Иван.

Р.В. – Спасибо вам за беседу!

Купить электронную копию газеты

Купить электронную копию газеты